第207回

京都の小劇場と劇団

第207回

京都の小劇場と劇団

「THEATRE E9 KYOTO」外観(撮影:麥生田 兵吾)

京阪的京都ツウのススメ

第207回 京都の小劇場と劇団

京都の小劇場文化

1980年代の終わり頃に起こった小劇場ブーム。京都はその拠点のひとつでした。

今回は「らくたび」の谷口真由美さんとともに当時を振り返ってみましょう。

京都の小劇場と劇団の基礎知識

其の一、

京都は1980年代に関西で起こった小劇場ブームの一大拠点でした

其の二、

学生の街・京都には小劇場演劇を行う学生サークルが多くありました

其の三、

京都には近年も個性的な小劇場が新しく誕生しています

京都は小劇場ブームの舞台のひとつ

1980年代、関西を中心に小劇場ブームが巻き起こりました。小劇場とは客席数が数十から数百程度の小規模劇場のことで、そこで行われる個性的な演劇を観に多くの人が足を運びました。ブームの担い手は大学の演劇サークルが多く、大学の多い京都には彼らの拠点としていくつもの小劇場がありました。現在、その数は減少しましたが、近年にも新しい劇場が設立されるなど京都の小劇場文化は脈々と受け継がれています。

多彩に活躍する京都生まれの劇団も

小劇場ブームの一角を成した京都の大学の演劇サークルメンバーの中には、卒業後も京都を拠点に演劇活動を続ける人たちがいました。そのため、京都には大学の演劇サークルをルーツに持つ劇団が多くあります。演劇だけでなく、テレビドラマや映画制作などでも活躍している劇団『ヨーロッパ企画』もそのひとつです。今回は京都の小劇場と、京都で生まれた劇団のいくつかをご紹介しましょう。

京都の小劇場

小劇場ブームの頃、京都の市街地にはたくさんの小劇場がありました。

アトリエ劇研(げきけん)/左京区

京都小劇場の草分け

1984(昭和59)年、「アートスペース無門館」として開館。様々な劇団が公演を行うオープンな空間で、演出家・マキノノゾミさんや、俳優・キムラ緑子さんが所属していた『劇団M.O.P.』[2010(平成22)年に解散]もホームグラウンドとしていました。「アトリエ劇研」は2017(平成29)年に閉館しました。

現在も当時のスタッフが「NPO劇研」を立ち上げ、場所を変えて演劇講座など様々な活動を継続しています

アートコンプレックス1928/中京区

近代建築としての魅力も

1999(平成11)年、元毎日新聞社京都支局の建物を改装、3階を劇場としました。開館当初より小劇場では珍しくロングラン公演に着目しており、開館2年目には劇団『電視游戲科学舘』が1カ月公演を行いました。現在はノンバーバルシアター「ギア-GEAR-」の専用劇場として運営。無期限で公演を続けています。

現在公演中の「ギア-GEAR-」は今年で13周年。2025年9月には、国内発のオリジナル作品としては史上初となる公演回数5,000回を達成しました

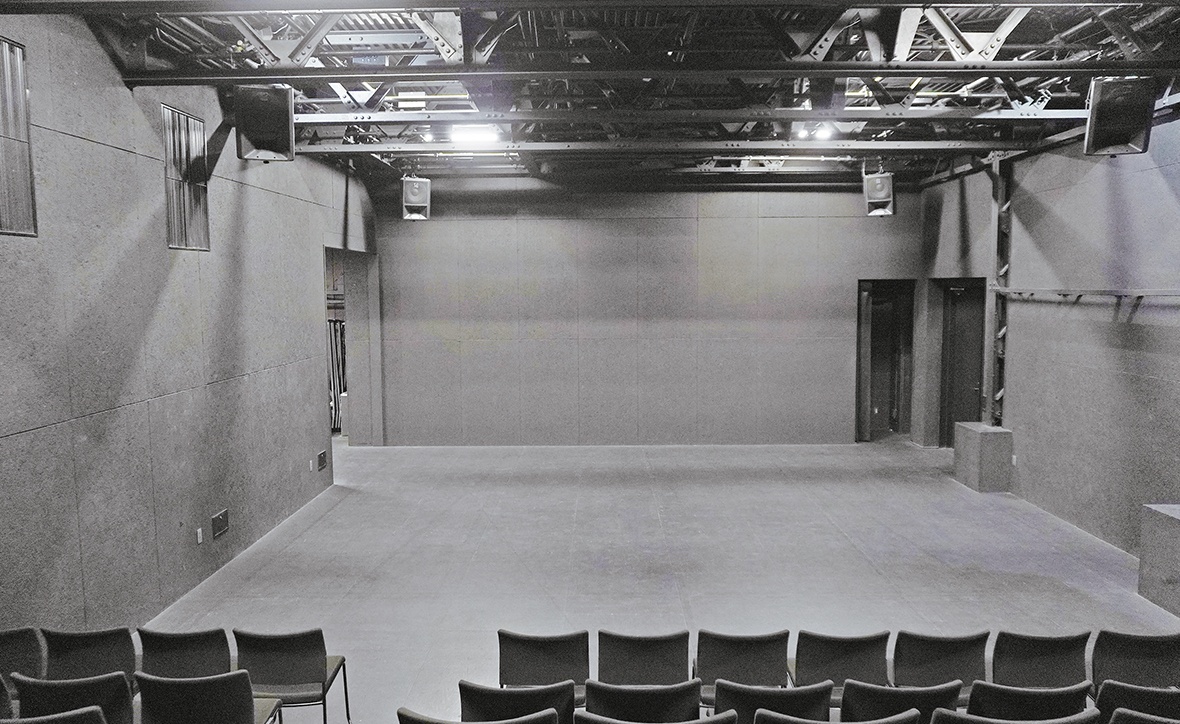

THEATRE E9 KYOTO(シアター イーナイン キョウト)/南区

これからの100年を見据えて

2015(平成27)年以降、「アトリエ劇研」など京都の小劇場が相次いで閉館する現実を危惧して、2019年、倉庫をリノベーションして新たに設立された小劇場。舞台の壁が全て黒色で統一されたブラックボックス型と呼ばれる劇場で、用途に合わせて客席と舞台を自由にレイアウトできるのが特徴です。演劇だけでなく、展覧会や音楽イベント、古典芸能の公演など幅広いジャンルで使われています。

京都の学生演劇にルーツを持つ劇団

学生の街・京都には大学の演劇サークルから始まった劇団が多くあり、現在でもそれぞれのシーンで活躍しています。

劇団そとばこまち

小劇場ブームとともに成長

1976(昭和51)年、京都大学内のサークルとして発足。現在は俳優として活躍する辰巳琢郎さんが、かつて座長を務めました。当時は京都のみならず関西でも一目置かれた存在で、学生劇団にもかかわらず、京都の街なかに専用の劇場とアトリエを構えていました。現在は大阪・十三に拠点を移し、エンターテインメント時代劇シリーズなどの公演を続けています。

ヨーロッパ企画

撮影:濱田英明

演劇以外にも多彩に活動

1998(平成10)年、同志社大学の演劇サークル内で結成された劇団です。旗揚げ当初から変わらず、京都を拠点に全国で公演を行っています。非日常的な設定の群像コメディー作品に定評があるほか、演劇以外でも幅広く活動。映画制作では、京都を舞台にした作品を手掛けています。

ヨーロッパ企画が制作した映画『リバー、流れないでよ』のスピンオフとして、叡山電車開業100周年記念ムービー『リバー、流れたあとで』が特設サイトにて公開されています

ニットキャップシアター

撮影:脇田友

京都の文化を辿る新作も

佛教大学の劇団『紫』で演劇を始めた、ごまのはえさんが1999(平成11)年に立ち上げた、京都を拠点とする劇団です。2023年から京都の記憶を辿るプロジェクトを進めており、2026年2月には、その集大成となる新作が公開予定です。

ナビゲーターらくたび 谷口 真由美さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年11月