京都ツウのススメ

第百六十六回 京の竹

京都における竹文化京都では質の良い竹を使った文化が数多く生まれました。

京都の竹について、らくたびの森明子さんがご紹介します。

基礎知識

-

其の一、

- 古来、京都では家屋の建材などに竹を使用してきました

-

其の二、

- 京都は竹の名産地として知られ、特別な竹を育てる竹藪があります

-

其の三、

- 竹の持ち味を生かした工芸品が京都で多数生まれました

真竹(まだけ)と孟宗竹(もうそうちく)

竹は世界に約1,200種類、日本には600種類以上もあると言われています。中でも真竹と孟宗竹は、竹文化を語る上で主要な素材です。真竹は古来より日本に生育。粘りと色つやに優れていることから、床柱(とこばしら)のような建材や茶道具などに使われます。また、孟宗竹は筍(たけのこ)が有名ですが、建材などにも使用。原産は中国で、鎌倉時代に長岡京市の寂照院にもたらされたなど諸説あります。

京の風土が生み出す竹

平安時代以前から竹は生活用品や楽器、建材などに使われ、室町時代以降は茶道具に欠かせない素材に。都の文化の発展に伴い、竹を使った様々な竹工品は洗練され、竹垣や籠などを作る竹細工職人が活躍するようになります。また京都は山に囲まれた盆地で、寒暖の差が激しい気候と肥沃(ひよく)な土壌によって、良材な竹が育てられてきました。京銘竹を扱う竹材店が高品質な竹材を作り出し、京都の職人技術と共に、実用性と美しさを兼ね備えた伝統的な竹の文化を支え続けています。

滑沢(かったく)※で強く弾力性にも優れ、縦に割りやすく、

また乾湿にもゆがみがこない特徴を持つことから、京の竹は工芸品として発展。

今日まで継承されています。

※滑らかでつやのあること

京町家や数寄屋(すきや)建築の床柱・天井・網代(あじろ)・竹垣・犬矢来(いぬやらい)などに使われます。見える場所の装飾としてはもちろん、土壁の中にも竹は使用されています。

その中で、竹垣には「建仁寺垣」「金閣寺垣」「銀閣寺垣」「光悦寺垣」などと呼ばれるデザインのものがあります。これはそれぞれの寺院に由来することから名付けられた竹垣で、「京都は竹文化発祥の地」と言われる元になったとされます。

光悦寺垣(左)、建仁寺垣(右)

竹垣などの素材となる竹は、1年中管理された、竹が均等に密に生えた竹藪で筍のうちに選別。3年ほど育て、傷のない真っすぐな竹のみが材料となります。

全国のうちわの中でも、京うちわは骨が多く、優美な美しさを誇ります。上質な竹を細く割って竹ひごにした竹骨を、50~100本も使って作ります。また、竹骨が多いほど上級品となります。

茶の湯の世界では、柄杓(ひしゃく)や茶筅(せん)・茶杓(しゃく)・花入(はないれ)など、竹を使った茶道具がたくさんあります。専門の職人が腕を磨いて発展、現代に継承させ続けています。

茶筅

6月に行われる鞍馬寺の竹伐(き)り会(え)式では、大蛇に見立てた青竹を刀で切る速さを競います。また、7月の祇園祭でも、鉾の真木(しんぎ)に真竹が使われるほか、山鉾巡行の辻回しの際に、車輪の下に割り竹を敷きます。

竹伐り会式

京都では『京都式軟化栽培』と呼ばれる方法で、春の味覚の王者と言われる京の伝統野菜「京たけのこ」が育てられています。薄いクリーム色でずんぐりとした砲弾型で、京都でしか育たない形・味だと言われています。

『京都式軟化栽培』は200年以上続く筍の栽培方法で、「敷き藁(わら)」や「土入れ」をして土をやわらかくした専用の「たけのこ畑」で1年かけて丹念に育てられます。

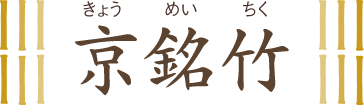

京都の伝統技法「火炙(あぶ)り技法」によって生産された銘竹のうち、次の4種類のことを指します。和室の床柱や天井などの特別な建材、竹籠や竹垣といった京都の伝統工芸「京竹工芸」の材料として使われています。

左から白竹・胡麻竹・図面角竹・亀甲竹

白竹(しろたけ)

手作業で「火炙り」し、浮かんできた油を拭き取りながら磨く「油抜き」をした真竹を、1カ月ほど天日に干して象牙色にしたもの。

胡麻竹(ごまだけ)

立ち枯れの状態にした孟宗竹に、良質な菌によって細かな点々を発生させたもの。

図面角竹(ずめんかくちく)

孟宗竹を筍のうちに木の枠の中に入れ、四角く育て上げたもの。

亀甲竹(きっこうちく)

元は孟宗竹の変異種で、節が交互に斜めに流れ、亀の甲羅のように凸凹があるもの。

京の伝統技法の「火炙り」は火加減が難しく、経験と勘が必要とされます。

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方