京都ツウのススメ

第百十七回 神様への願いを込めて奉納

神様への願いを込めて奉納

神社に参拝すると必ず見かける絵馬。

その歴史やユニークな絵馬について、らくたびの田中昭美さんが紹介します。

基礎知識

其の一、

- 絵馬とは絵が描かれた板のことで、裏面に願い事を書きます

其の二、

- 奈良時代、神様に願い事をする際には生きた馬を奉納していました

其の三、

- 馬の代わりに板に馬の絵を描いて納めるようになりました

絵馬のルーツは生きた馬

かつて馬は神様が乗る神聖な動物とされ、神様は馬に乗って人間世界に降りてくると考えられていたため、奈良時代には神社で願い事をする際に生きた馬が奉納されていました。いつしか馬ではなく、木や土、紙で作った馬の像や、板に馬の絵を描いたものを奉納。これが絵馬の起こりと言われています。平安時代に神仏習合の思想が広まると、寺院にも絵馬を納めるようになりました。

絵馬の変遷

室町時代には額に入れた大きな絵馬が登場します。武士が戦勝祈願のために奉納し、能楽・神話・歴史なども絵の題材となりました。安土桃山時代には狩野派などの京絵師も大絵馬を描いており、この頃から神社の境内にそれらを展示するための絵馬堂が建てられました。江戸時代になり世の中が平和になると、家内安全や商売繁盛、子宝などを願う小型の絵馬が登場。現代では形も絵柄もユニークな絵馬が作られ、近年ではアニメのキャラクターを描くなど多様化してきています。

祭神や由緒をモチーフにした、京都ならではの絵馬を紹介します。

豊国神社(東山区)

祭神・豊臣秀吉が戦の際の馬印にしていたひょうたんの形です。開運と縁結びを祈願する2種類のひょうたん絵馬があります。

粟田神社(東山区)

旅の守護・旅行安全の神として親しまれています。絵馬は、例祭・粟田祭の剣鉾のひとつ、阿古陀(あこだ)鉾の形をしています。

御辰(おたつ)稲荷神社(左京区)

芸事を好んだ白狐(びゃっこ)・御辰狐の伝承にちなみます。神 宝の掛け軸がモチーフで、御辰狐とおかめの土鈴が付いています。

錦天満宮(中京区)

大願梅(たいがんうめ)という丸い形。願いを書いた短冊を中に入れて栓をし、境内の「大願梅の樹」の枝に吊るして奉納します。

石清水八幡宮(八幡市)

竹でできた合格祈願の絵馬。境内の真竹を使って白熱電球を発明したエジソンにあやかっています。

御髪(みかみ)神社(右京区)

髪にまつわるご利益があるという、日本で唯一の髪の神社で、祭神は日本初の髪結い職人。櫛(くし)の形をした絵馬には、美しい髪の女性が描かれています。

上賀茂神社(北区)

摂社・片岡社の祭神は縁結・子授けなどの神様。二葉葵の葉の形(ハート型)で、かつてここに参拝したという紫式部の姿が描かれています。

御金(みかね)神社(中京区)

金箔(ぱく)が施された鳥居で有名な神社。神木・イチョウにあやかった葉の形の絵馬は「末広がり」という縁起も担いでいるそう。

伏見稲荷大社(伏見区)

稲荷大神の使いとされている狐がモチーフ。願い事を書くだけでなく、狐の目を眉に見立てて顔を描いた個性的な絵馬がたくさん見られます。

河合神社(左京区)

下鴨神社・摂社の美人祈願の手鏡の形をした絵馬。自分がなりたい理想の顔を、愛用の化粧品やクレヨン、ペンなどで描きます。

絵馬発祥の地!? 貴船神社では、かつて歴代天皇が勅使を送り、雨乞い・雨止みを祈願しました。日照りが続く時は黒馬を、長雨を止めたい時は白馬(または赤馬)を奉納するならわしでした。やがて木の板に馬を描いた「板立馬」を奉納するようになり、これが現在の絵馬の原形と伝えられ、絵馬発祥の地と言われるようになりました。

大絵馬を展示する 絵馬堂

絵馬所・絵馬舎・絵馬殿とも呼ばれる絵馬堂。戦国武将たちが京の絵師たちに描かせて奉納した大絵馬を展示する、ギャラリー的な空間でもありました。

京都では、狩野派・長谷川派・海北派・別所派の絵師4家が、

競うように腕を振るい大絵馬を描きました。

◎瀧尾神社(東山区)

呉服屋だった大丸の創業者が奉納した宝暦年間の店を描いた絵馬や、1928(昭和3)年の大丸京都店の写真絵馬が見られます。

◎三宅八幡宮(左京区)

大勢の子供たちがお礼参りする様子などを描いた珍しい大絵馬が121点(重文)あり、当時の風俗を知ることができます(絵馬展示資料館に60点を展示)。

◎藤森神社

競馬で活躍した名馬が描かれた絵馬などを掲げています。

藤森神社の絵馬舎には、1613(慶長18)年に奉納された京都で1、2を争うという古い黒馬・白馬の大絵馬があります

こんな絵馬もある!

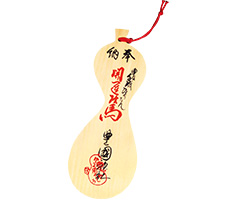

「算額」

江戸時代、日本で独自に発展した数学(和算)がブームになりました。数学者たちは、難しい問題が解けたことを神仏に感謝し、勉学に励むことを祈願して「算額」と呼ばれる絵馬を奉納するようになります。算額は、問題と解答の両方、または別々に記されます。御香宮神社には、1683(天和3)年に数学者・山本宗信が問題を書いた復元算額(解答は八坂神社に奉納)と、1863(文久3)年に数学者・西岡天極斎が奉納したものが残っています。

復元算額

復元算額

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方