第198回

京都の山

第198回

京都の山

京阪的京都ツウのススメ

第198回 京都の山

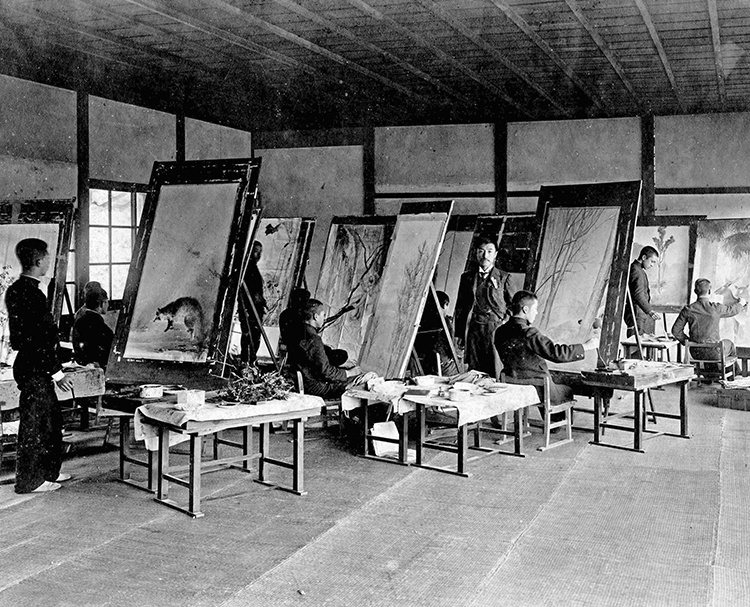

人々に親しまれる京の山

なだらかな東山連峰や、信仰の対象として親しまれる愛宕山や比叡山など京都盆地の周りには様々な山があります。

人々の暮らしのそばにある京の山について「らくたび」の森明子さんが紹介します。

京都の山の基礎知識

其の一、

平安京は、三方を山々に囲まれた京都盆地に造られました

其の二、

京都盆地の北部にある船岡山は平安京の基準点になったと言われます

其の三、

社寺が創建され、信仰の対象になっている山があります

神聖かつ身近な存在の山々

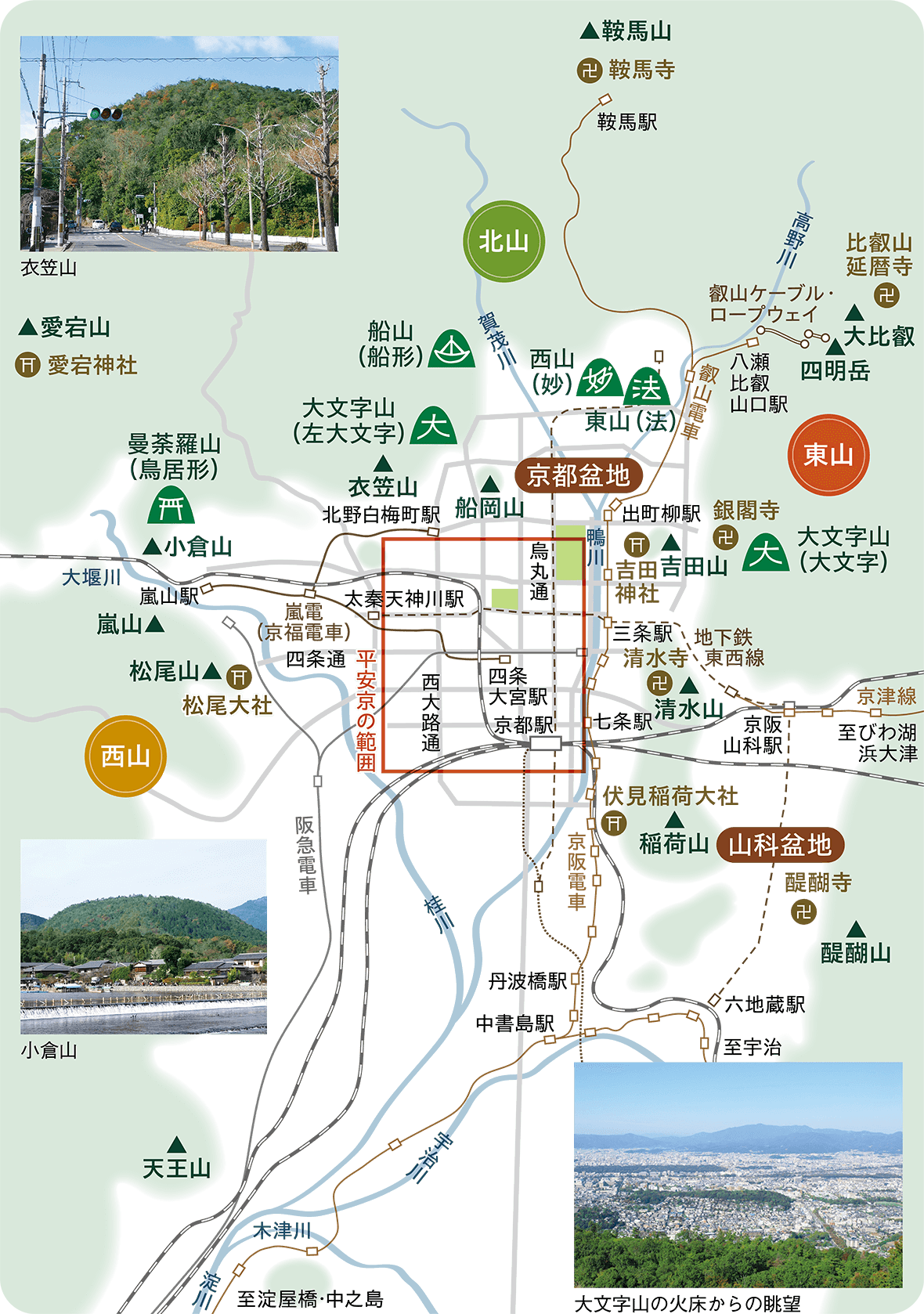

三方を山々に囲まれた京都盆地に平安京が造られてから1200年余り。京都の人々にとって山は身近な存在です。盆地を囲む山々の中でもひと際目立つのは、北東の比叡山と北西の愛宕(あたご)山。約1200年前に開かれた比叡山延暦寺がある比叡山や、火伏せの神様をまつる愛宕神社がある愛宕山は、信仰の対象として人々に親しまれてきました。稲荷(いなり)山や醍醐(だいご) 山のように、山が社寺の境内になっている神聖な山もあります。

平安京の基準点となった山も

ほかにも京都には様々な山があります。京都盆地の北部に位置する船岡山は、平坦な盆地にぽっかり浮かぶ小高い丘で、平安京の中心を決める基準点になったと言われています。平安時代の和歌に詠まれた山や、お盆に迎えた先祖の霊を冥土に送るための送り火が灯(とも)される山々もあります。なだらかに連なる優美な姿を眺めたり、歴史の舞台となった場所に登ったりと、京都の山にはいろいろな楽しみ方があります。

京都盆地を囲む山々

山に囲まれた京都盆地に平安京が造られて以来、自然豊かな景観が人々を楽しませてきました。

また、歴史の舞台になった山もあります。

北山

市街地のそばに船岡山や衣笠山など標高の低い山があり、さらに北には牛若丸(源義経)が修行したと伝わる鞍馬山など深い山々が連なります。

船岡山(ふなおかやま)/北区

船岡山からの眺望

都の北方を守護

平安京の中心線(現在の千本通)の延長上にあり、都の北の守護神・玄武(げんぶ)にあたるとされます。

1467(応仁元)年に始まった応仁の乱では、山名宗全率いる西軍が船岡山に陣地のひとつを構えたことから、船岡山周辺が西陣と言われるようになりました

衣笠山(きぬがさやま)/北区・右京区

衣笠山

白い絹布で雪化粧

別名は「きぬかけ山」。平安時代、夏の日に宇多天皇が「雪見をしたい」と口にしたことから、側近が衣笠山に白い絹の布をかけて、雪のように見せたという故事に由来します。

西山

京都市内で2番目の標高を誇る愛宕山や、風光明媚な嵐山などがあります。丘陵地は竹林が多く、タケノコの産地として知られています。

小倉山(おぐらやま)/右京区

小倉山

和歌に詠まれた秋景色

公家で歌人の藤原定家(ていか)は、大堰川〈桂川〉北岸の小倉山山麓の山荘で小倉百人一首の和歌を選びました。そこには、小倉山の紅葉の美しさを詠んだ歌も入っています。

西山連峰南端に天王山があります。そのふもとで羽柴(豊臣)秀吉と明智光秀が合戦を行ったことから勝負の場面で「天王山」という言葉が使われることがあります

東山

比叡山から稲荷山まで、東山三十六峰と称される峰々が連なります。なだらかな山並みを人が横になる姿に例えた「布団着て 寝たる姿や 東山」という俳句もあります。

吉田山(よしだやま)/左京区

吉田山にある吉田神社

山頂には休憩広場も

古来から神が集う岡「神楽岡(かぐらおか)」と呼ばれ、平安時代には都の守り神として吉田神社が創建されました。木々に囲まれた散策路もあります。

大文字山(だいもんじやま)/左京区

大文字山の火床からの眺望

送り火が灯る山から市街を一望

五山の送り火で「大」の字が灯る大文字山。登山道が整備され、銀閣寺のそばから歩き始めるルートなら山の中腹の「大」の字の火床まで30~40 分程度。火床からは京都市内を一望できます。

平安京遷都の詔(みことのり:天皇の言葉)では、「葛野(かどの・現京都市)は、山川も麗しく」と表現されました。桓武天皇は、美しい自然景観も都の条件にしたと考えられます

ナビゲーターらくたび 森 明子さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年02月