京都ツウのススメ

第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

京に伝わる年末の風物詩 年末の行事の中でも、京都の冬の風物詩にもなっている煤払いについて、らくたびの若村 亮さんがご紹介します。

基礎知識

-

其の一、

- 年末の大掃除は煤払いと言い、平安時代の宮中行事がはじまりとされています

-

其の二、

- 煤払いは1年のうちにたまった厄を払うという意味がありました

-

其の三、

- 東本願寺と西本願寺の煤払いは京の年末の風物詩にもなっています

年末の大掃除は、伝統ある一大行事

日本では年末の大掃除は“煤払い”と言い、寺院や神社では12月の行事として残っています。煤払いの歴史は大変古く、平安時代にまでさかのぼります。その頃の京都では宮中行事として大掃除が行われていて、それが煤払いの始まりと言われています。当時は厄払いの意味を込めて宮中を掃除して清める大切な行事のひとつでした。平安時代中期にまとめられた『延喜式(えんぎしき)』という法律の書物には、煤払いと同じ意味の“煤掃き”という言葉が記されています。

東本願寺と西本願寺の煤払い

かまどにたまった煤や、行灯(あんどん)の火から出た煤を掃除したことから煤払い・煤掃きなどと言いましたが、元々は新しい年の歳神様を迎えるための準備など、宗教的な意味が含まれていました。京都で最も有名なものは、東本願寺と西本願寺で行われる煤払いです。舞い上がるほこりを大きな団扇(うちわ)であおぐ様子は、年末の風物詩として伝わっています。

東本願寺と西本願寺の煤払いは、京都で最もよく知られる年末恒例の行事で、

阿弥陀堂と御影堂のほこりを払ってきれいにする大規模な清掃を言います。

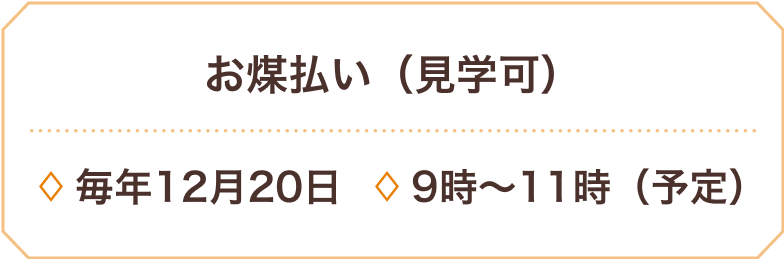

今回は、東本願寺の「お煤払い」を詳しくひも解きます。

始まったのはいつから?

最も古い記録は1580(天正8)年の『本願寺作法之次第』という書物です。「すすはき(煤掃き)は十二月二十日、古よりかわらず御入り候」と書かれていることから、第8代門首蓮如上人以前より煤払いが行われていたと推察されています。

煤払いは、正月事始めの日として最も縁起が良いとされた12月13日に行われるのが一般的です。一方、東本願寺の「お煤払い」は12月20日で、日程も含め宮中行事にならったと考えられています

掃除する場所

阿弥陀堂〈401畳〉、御影堂(ごえいどう)〈927畳〉を僧侶・門徒・一般の申込者が一緒に掃除します。内陣の畳から始め、外陣・参詣席へと場所を移動しながら畳を叩きます。

両堂内では前日の19日にお煤払いの準備が行われ、内陣の須弥壇(しゅみだん)の周りに紙帳(かみとばり)が吊るされます。お煤払い終了後の御規式で、この帳に「寿」となぞられます

独特な道具

大団扇と畳叩きをする竹の棒を使います。大団扇は全長2m程もあり、竹の棒は約1mの長さで、叩きやすく持ちやすいように端から15cm位の所で曲げられています。

作業の流れ

- 1集合

-

9時に約150人が集合。1941(昭和16)年にお煤払いを行うために結成された団体・尾張清浄講と全国の門徒、僧侶、職員、一般の申込者が参加し、開会式の後に作業が始まります。

- 2畳叩き(たたみたたき)

-

「はじめ」の合図で一斉に叩き始め、横1列に並んでひとりあたり横2畳を担当。縦2畳ほど進み「やめ」の合図で叩くのを止めます。これを堂内の端まで行います。

- 3ほこりのあおぎ出し

-

畳を叩くことで舞い上がるほこりを、叩く人の後方からお堂の外へ向けて、尾張清浄講の人々が大団扇であおぎます。畳叩きが終わったら掃き掃除を行い、固く絞った雑巾で畳を拭き上げます。

- 4御規式(おきしき)

-

お煤払いを終えた後、御堂の荘厳〈飾り〉を整えて、新たに日々のお給仕〈お供えなど〉を始めるための儀式・御規式があります。門首が藁(わら)を付けた長い竹で、内陣に張られた紙帳に「寿」の文字をなぞります。阿弥陀堂で行った後、御影堂でも行い、最後に閉会式をしてお煤払いは終了します。

煤払いは、宗教的な年中行事

そもそも煤払いは単なる掃除ではなく、宗教的な意味合いの強い行事でした。

- 八坂神社

-

八坂神社の煤払いは、毎年12月21日の8時から。「煤払式」という祭典で本殿の内々陣を清めた後に、神職・職員によって境内の大掃除が行われます。神様を迎えるための行事であり、神社で執り行われる祭り・神祭りの始めとなる儀式です。(非公開)

- 京町家など

-

古い京町家や商家では、現在も大掃除を「煤払い」と言うことがあります。ホウキやハタキを使い、昔ながらの方法で大掃除を行います。

各家庭の年末の大掃除でも神棚を拭き清めて神具を新調します。これは神道における煤払いと同じ意味があり、神様をお迎えし、まつる準備だとされています

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方