![]()

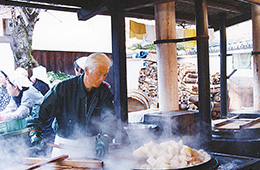

「大根焚き寺」とも呼ばれる了徳寺(京都市右京区)では、12月9日・10日に大根焚きが行われます。1252(建長4)年、親鸞聖人が寺を訪れ村人たちに教えを説いた際、そのお礼に村人たちが大根を炊いて親鸞聖人に振る舞ったことが由来とされています。参拝者に振る舞われるのはしょう油味ですが、親鸞聖人の木像には、昔ながらの塩味の大根が供えられるそうです。

京都では昔から大根を「だいこ」と呼びます。俳句や短歌では、3音の方が使いやすいためだと言われています

![]()

12月8日は釈迦が菩提樹の下で悟りを開いた日とされ、この日に大根焚きの大根を食べると中風にかからないと言われています。千本釈迦堂(京都市上京区)では12月7日と8日に大根焚きが行われます。鎌倉時代に慈禅上人が、大根の切り口に梵字(ぼんじ)を書いて魔除けにしたのが起源と伝わります。

まるまるとした聖護院大根や青首大根の一つひとつに梵字を書くのは、お釈迦様をしのぶ心からです

![[古来より伝わる、冬を健康に過ごす知恵] 京都では風邪の予防に良質な野菜を食べます。冬の食に関する行事や習慣について、らくたびの森明子さんが案内します。](/navi/kyoto_tsu/img/201512/main.jpg)

![[食にまつわる行事や習慣で、楽しみながら健康を保つ] 冬の健康管理において、食生活は大事なポイントです。京都には、食に関する言い伝えがたくさんあり「行事」や「習慣」として受け継がれてきました。それらについてご紹介しましょう。](/navi/kyoto_tsu/img/201512/main-ttl.gif)