第205回

京都の公家(くげ)

第205回

京都の公家(くげ)

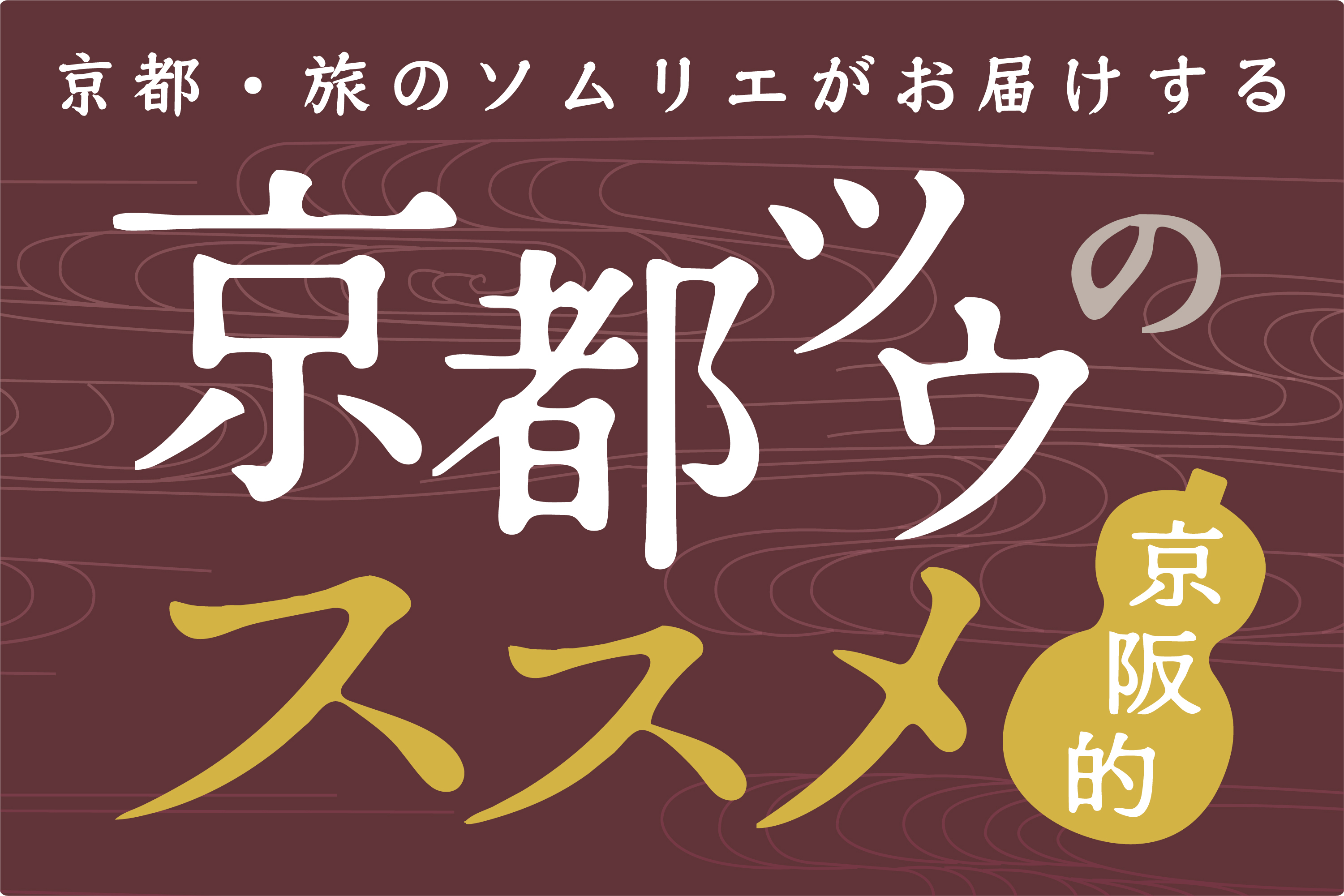

嵯峨天皇と公家の観月の宴が元になった大覚寺の「観月の夕べ」

京阪的京都ツウのススメ

第205回 京都の公家(くげ)

京都で花開いた公家文化

かつて、京都に多く見られた公家。

公家の暮らしや文化には、今に受け継がれているものもあります。

今回は「らくたび」の若村 亮さんが公家について紐解きます。

京都の公家(くげ)の基礎知識

其の一、

公家とは、貴族の中でも朝廷に仕える人たちのことです

其の二、

平安時代から江戸時代まで、公家は京都に多く居住していました

其の三、

公家の住まいや食、文化などは京都で今も受け継がれています

特権階級として約800年の間京都に

貴族の中でも朝廷に仕える人のことを公家と言いました。平安時代にはその身分が確立したと考えられ、その後は江戸時代の終わりまでの約800年間、特権的な階級として京都を中心に居住していました。京の都の中で、戦国時代までその場所は定まっていませんでしたが、安土桃山時代に入り豊臣秀吉の命で天皇の住む御所の東と南に集住することになりました。現在も京都御苑には公家屋敷の跡が見られます。

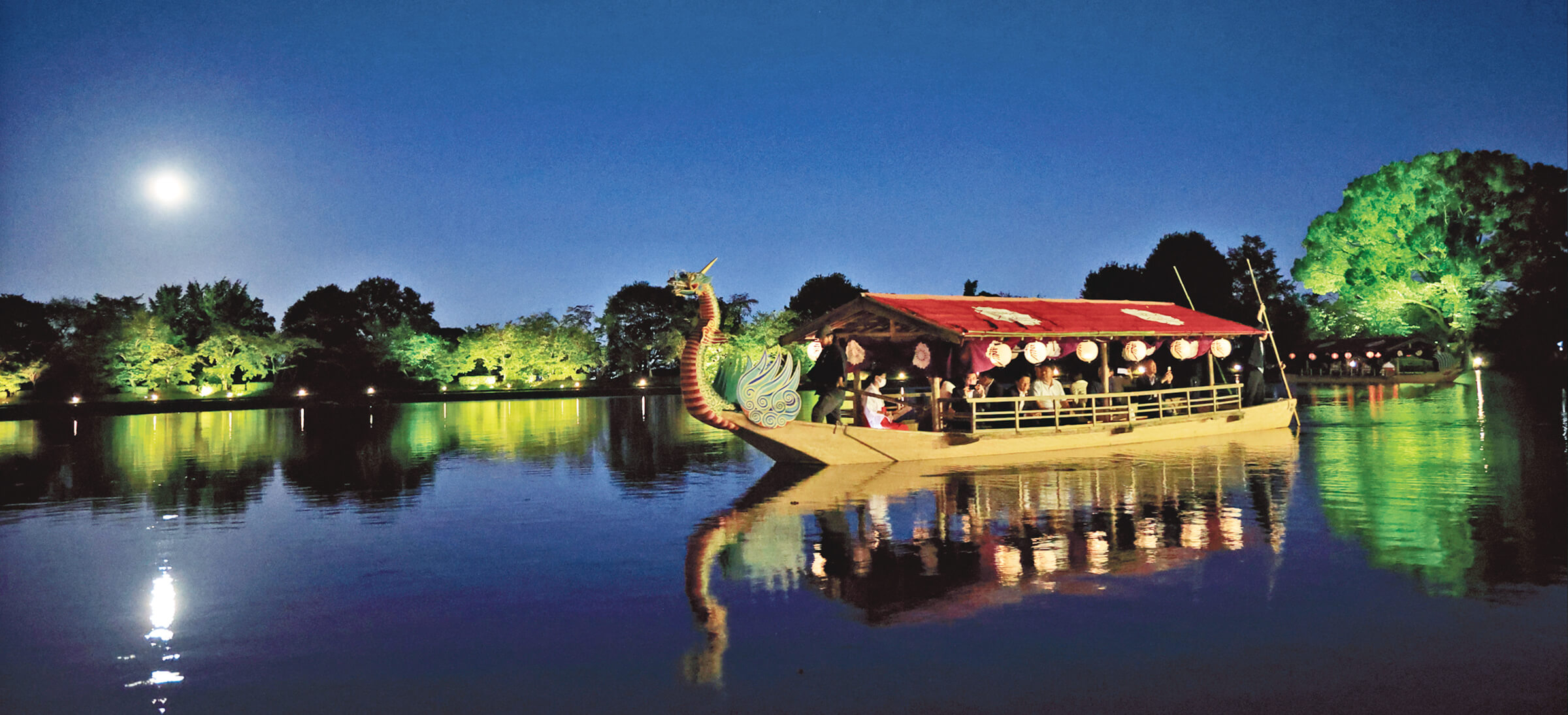

家ごとに受け継いでいく格と役割

公家は、その地位を代々家柄で受け継いでいきました。公家のうち、天皇の御座所・清涼殿に昇殿できる立場の家を堂上(とうしょう)公家と言います。その中でも家格があり、筆頭は摂政や関白など朝廷の重要ポストにつける摂家の5家。このほかに約130家が堂上公家に区分されました。堂上公家の多くは家職を持っていました。今も京都に残る冷泉家は和歌、山科家は装束の調達と着付けを担う家でした。今回は公家の暮らしを解説していきましょう。

公家の暮らし

貴族の中でも、朝廷に直接仕える公家。その暮らしはどのようなものだったのでしょうか。

公家とは

公家にはそれぞれ朝廷における職務「官職」と、階級にあたる「位階」が与えられます。天皇がいる清涼殿に昇殿できる堂上公家と、それ以外の地下官人に大別され、堂上公家のトップが近衞家・九條家・二條家・一條家・鷹司家の5家からなる摂家です。摂家は、最も高い官職である太政大臣や関白、摂政に就くことができました。

服装

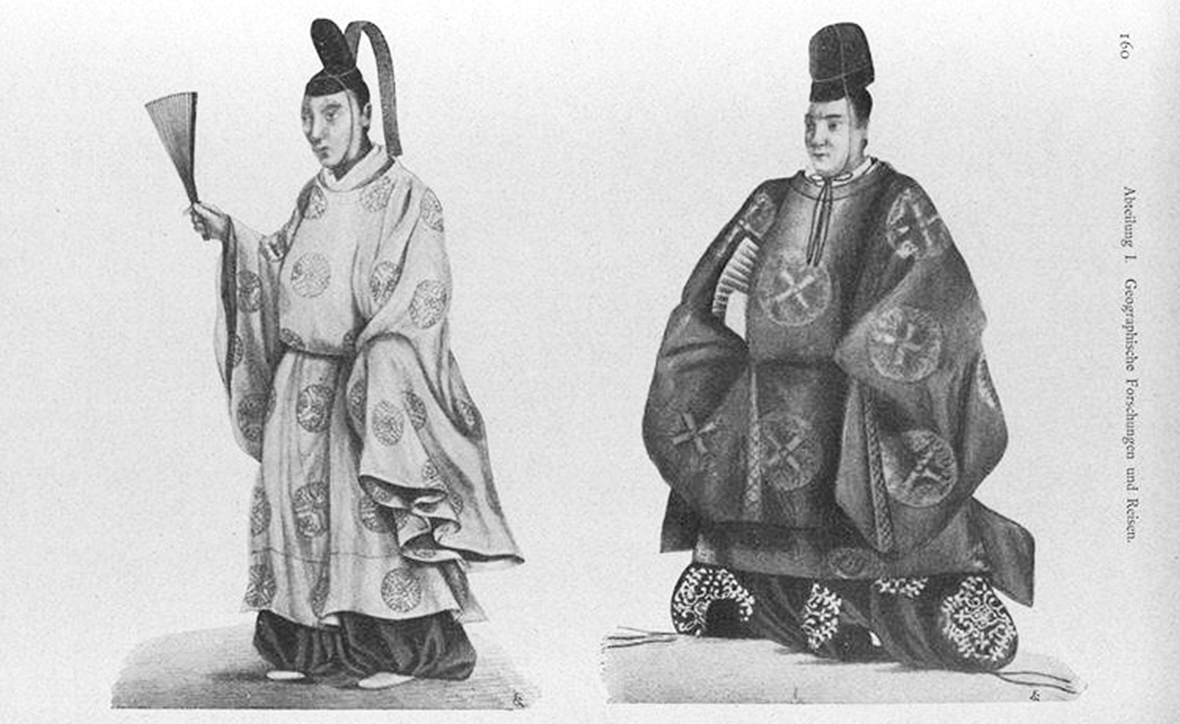

『日本』「ミカドの宮廷での貴族の服装(公家の宮廷服)」国際日本文化研究センター 蔵

公家は、自由に服装を選ぶことができませんでした。その人の社会的地位を示すため、身分や年齢に応じて、着る服が詳細に決められていました。

住まい

写真提供 環境省京都御苑管理事務所

豊臣秀吉の命により、公家は御所の周囲にまとまって住むようになりました。広さは家格によって異なりますが、多くは寝殿造を基本とし、美しい庭園を備えていました。明治時代に公家町は解体されましたが、御所のある京都御苑には今も公家屋敷跡の庭園などが残っています。

京都御苑にある拾翠亭(しゅうすいてい)は摂家のひとつ・九條家の建物。2階からは美しい庭園が見られます

※公開は木~土曜(除外日あり)

食事

家格の高い公家は、儀式や節句の際には有職(ゆうそく)料理と呼ばれる特別な料理を食べました。飾り付けが華やかで、現代の日本料理の基礎とも言える料理様式です。

上京区にある料亭・萬亀楼(まんかめろう)では、今も有職料理が楽しめるほか、平安時代から受け継がれている御所ゆかりの儀式・生間(いかま)流式庖丁も観覧できます

※ともに要予約

仕事

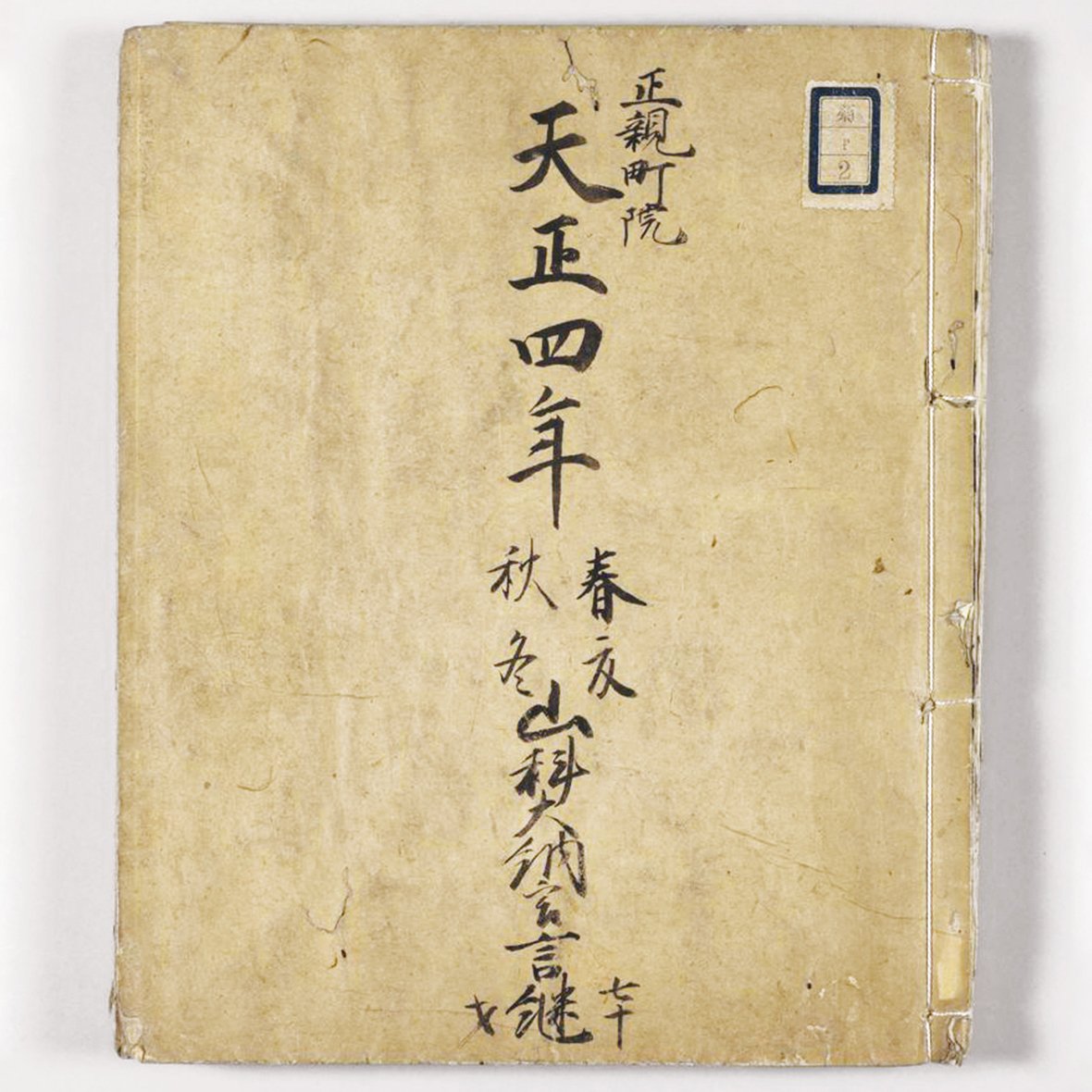

室町時代の公家・山科言継(ときつぐ)の日記『言継卿記』京都大学附属図書館 蔵

公家には、それぞれの家で代々継承される家職があります。例えば、今も京都御苑の北側に残る冷泉家は和歌、白峯神宮の場所に屋敷があったという飛鳥井家は蹴鞠、山科地域を所領としていた山科家は公家装束の調達と着付けに携わっていました。

家職の詳細は、歴代の当主の日記などによって伝えられており、山科家には着装のルールや記録などを記した日記などが多く残されています

遊び

和田正尚「源氏物語絵詞」 国立国会図書館蔵(https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank)

公家は、音楽や和歌などをたしなみとしており、嵯峨天皇も公家たちと離宮の池に船を浮かべ詩歌管弦を楽しんだと言われています。また、和歌のやりとりの様子は『源氏物語』などにも書かれています。これら公家の遊びが盛んになったことで、日本独自の国風文化が花開き、また現代における伝統文化にもつながっています。

ナビゲーターらくたび 若村 亮さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年09月