京都ツウのススメ

第百三十三回 明治時代の京の町

京に活気を取り戻した文明開化文明開化によってどんどん生まれ変わっていった京の町の様子についてらくたびの山村純也さんが紹介します。

基礎知識

其の一、

- 明治時代になると、京都府は町の改革や海外留学を推進しました

其の二、

- これまで日本になかった技術や素材が輸入され、産業が発展しました

其の三、

- 鉄道や小学校などが生まれ、町に変化をもたらしました

様々な“新しいもの”が京へ

明治時代になり外国の文化が広まると、京都でも着るものや髪型、食文化、建築様式など人々の生活スタイルが次々と西洋化していきました。そうした中、東京遷都後の京都を盛り上げようとする人々が先頭に立ち、京の文明開化を後押しします。西欧諸国へ留学して技術や教育を学んだ人、講師として日本に来た外国人たちによって、伝統的な技術の革新など、京都の産業改革や科学の発展が進められていったのです。

大事業の着手により京の町が激変

1869(明治2)年に住民の自治組織「町組(番組)」の改正が行われ、それとともに実施されたのが小学校の設立です。校舎にモダンなデザインが採用されたのも特徴で、統廃合によって閉校した後、現在もそのレトロな建物が複合施設などに再利用されています。また鉄道の敷設や日本最初の博覧会開催などもあり、京都は西洋化・近代化への道を突き進んでいきました。明治時代の文明開化は、京の町を大きく変えていったのでした。

古都京都が「新時代の京都」に

生まれ変わっていきます。

有人気球

1877(明治10)年12月 、約5万人の観衆が見守る中、京都御苑内の仙洞御所で日本初の有人気球が飛行。理化学機器の製造を行っていた島津製作所の創業者・島津源蔵が責任者で、気球は約36mの高さまで上がったと記録されています。

軽気球飛揚図 島津製作所蔵

舎密局(せいみきょく)

理化学・工業技術の研究と普及を目的とする勧業教育施設のこと。1869(明治2)年の大阪に続き、翌年には京都にも開設されました。外国から指導者を招き、石けん・氷砂糖・ガラス・漂白粉など様々な工業製品の製造指導や薬物検定を行いました。

病院

京都の僧侶たちと蘭方医・明石博高が、1872(明治5)年に京都療病院を創設。寺院を通じて一般府民・薬店・花街から資金を調達して建てられた病院で、ドイツ人医師らによる診療を開始。同年11月に青蓮院に、8年後に河原町広小路に移転し、現・京都府立医科大学附属病院の前身となりました。

電気鉄道

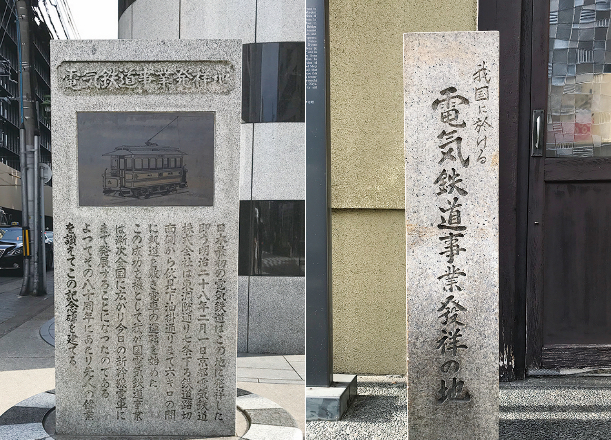

1895(明治28)年2月1日に、同年開催の第4回内国勧業博覧会のために京電(京都電気鉄道)が東洞院塩小路~伏見下油掛間で日本初の営業電車(路面電車)を開業しました。

電気鉄道事業発祥の石碑(下京区・伏見区)

京電は、琵琶湖疏水の水力発電による電力供給を受けていました。そのた め、水路に生えた藻を刈り取る日や、びわ湖の増水などで疏水の流れが止まると京電も休業していました

番組小学校

1869(明治2)年5月21日に日本最初の小学校である上京第27番組小学校(旧・柳池小学校)と下京第14番組小学校(旧・修徳小学校)が開校したのを皮切りに、同年12月までに計64校が開校。現在も、17校が残っています。

京都芸術センターは元・明倫小学校

©神崎順一

町組改正の結果、三条通を境とする上京区に1~33番、下京区に1~32番の町組が編成され、例えば「上京第27番組」のように名付けられました。番組小学校の名前は「何区何番の町組の小学校」を意味します

映画上映会

フランスに留学していた実業家・稲畑勝太郎が複合映写機 のシネマトグラフを持ち 帰り、1897(明治30)年2月、当時の京都電燈株式会社の庭で日本初の映写が行われました。

西陣織

明治時代までの西陣織は、1人が機の上に乗って経糸を操り、もう1人が織るという、2人がかりの織機を使って い まし た 。フ ラ ン ス に留学した職人がジャカード機と織りの技術を持ち帰ると、西陣織の生産量が飛躍し、最盛期を迎えました。

金工

武士の時代が終わり、廃刀令によって職を失ったのが、刀剣や武家屋敷の装飾を手掛けていた装剣金工師たち。技術を生かした工芸品を作るとそれが高く評価され、海外へも輸出されるようになりました。

正阿弥勝義「群鶏図香炉」

清水三年坂美術館蔵

京都で博覧会

東京遷都で京が衰退することを心配した当時の府知事や府関係者らが、復興を目指して行った事業のひとつ。

博覧会

1871(明治4)年10月10日~11月11日に、西本願寺の大書院(国宝)で日本初の博覧会を開催。約1万人の人々が訪れました。

京都博覧会

博覧会を機に、京都府と民間による京都博覧会社が設立され、1872(明治5)年 か ら1928(昭和3)年までほぼ毎年、寺院や御所などを会場に「京都博覧会」が開催されました。

春の風物詩「都をどり」は、第1回京都博覧会の余興の「付博覧会」として行われた 舞踊公演「鴨東花街ノ歌舞」がルーツです

第2回京都博覧会を訪れる外国人に向けて、1873(明治6)年 に発行された京都のガイドブック

国際日本文化研究センター蔵

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方