京都ツウのススメ

第百九十六回 南座と歌舞伎

©松竹

約400年の歴史を持つ南座起源は、鴨川の四条河原に作られた芝居小屋。

およそ400 年にわたって同じ場所で歌舞伎などが上演されている

南座について「らくたび」の谷口真由美さんが紹介します。

基礎知識

其の一、

- 南座は歌舞伎をはじめ、多彩なジャンルの公演が行われる劇場です

其の二、

- 江戸時代に建てられた幕府公認の芝居小屋が起源とされています

其の三、

- 毎年12月の「吉例顔見世興行」は、京都の冬の風物詩です

始まりは約400年前の芝居小屋

京都の四条通に面して堂々とした佇まいを見せる南座。その起源は、江戸時代に四条河原(現在の四条大橋付近)の東に建てられた、幕府公認の7座の芝居小屋のひとつと言われます。当時、京では出雲国(いずものくに)(現島根県)の巫女(みこ)と名乗る女性・阿国(おくに)が、歌舞伎の原型となる「かぶき踊り」を披露して話題になり、これを真似た女歌舞伎の興行が行われた時代と重なります。現在、南座は歴史と伝統を受け継ぐ劇場として、歌舞伎をはじめ多彩なジャンルの公演を行っています。

京都の師走の風物詩

7座の芝居小屋のうち明治時代まで残った1座が後の南座になりました。今使われているのは1929(昭和4)年に竣工した建物です。内部は耐震改修工事が施されていますが、重厚な安土桃山風の外観は竣工当時の姿が保たれています。毎年12月には、東西の歌舞伎俳優が顔をそろえる「吉例顔見世興行」を開催。南座の正面に俳優の名前が書かれたまねき看板が並ぶ光景は、京の冬の風物詩です。

南座と深い関わりがある歌舞伎の始まりと、南座の歴史を紹介します。

歌舞伎の始祖は、出雲国出身の阿国と言われています。1603(慶長8)年に京にやって来たという記録があり、男装した阿国が披露するかぶき者(奇抜で派手な身なりや行動をする者)の踊りが話題となります。これをまねた女歌舞伎も誕生しました。

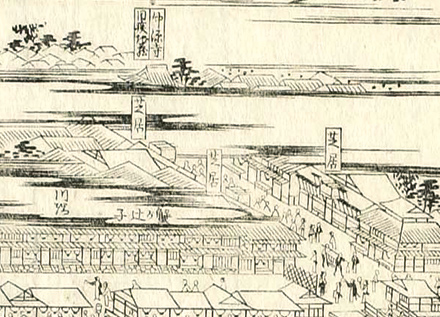

昔、鴨川の河原は今よりも広かったそうです。四条河原や五条河原には芝居小屋が並び、興行地としてにぎわいました。四条河原で1608(慶長13)年に行われた女歌舞伎の興行には数万人が集まったとされます

都名所図会「四条河原夕涼之躰(四条河原)」(一部)

都名所図会「四条河原夕涼之躰(四条河原)」(一部)

国際日本文化研究センター蔵

昔、鴨川の河原は今よりも広かったそうです。四条河原や五条河原には芝居小屋が並び、興行地としてにぎわいました。四条河原で1608(慶長13)年に行われた女歌舞伎の興行には数万人が集まったとされます

元和年間(1615 ~ 24年)、京都所司代・板倉勝重が常設の芝居小屋を認め、四条通の南側に3座、北側に2座、大和大路通に2座の計7座が立てられました。

7 座あった芝居小屋は、火事で焼失するなどして次第に減少。文化・文政年間(1804~30年)には、四条通の南北に1座ずつとなりました。明治時代、四条通の拡張で北側の1座が廃座になり、南側の1座のみに。南座と呼ばれるようになったのは、明治時代中期からと言われます。

南座の見どころを、様々な角度から紹介します。

江戸時代、幕府公認の芝居小屋には、その証明として正面に櫓が掲げられていました。現在の南座の屋根の上にも櫓があり、毎年、「吉例顔見世興行」の時期に新調されます。

「吉例顔見世興行」を前に、南座の正面には、俳優の名前と紋が記されたまねき看板が飾られます。まねき看板は、長さが約1m80cm、幅が約30cmのヒノキの一枚板。縁起の良い勘亭流(かんていりゅう)という太い文字で、大入り満員になるように願いを込めて隙間なく書かれています。

南座の正面玄関にある大提灯も、「吉例顔見世興行」に合わせて毎年新調されます。江戸時代から続く京提灯の老舗・小嶋商店(東山区)が、骨組となる竹を組み上げ、厚めの和紙を張り付ける伝統の地張り式という製法で作ります

舞台の上には唐破風という屋根が架けられています。これは昔、芝居が屋外で行われ、舞台の上に屋根があったことの名残りです。また、客席は桟敷(さじき)席という一部の席にのみ屋根があり、多くの観客は屋根のない地面(芝生)に座って鑑賞したことから「芝居」という言葉が生まれたと言われています。

桟敷席はかつての芝居小屋にもあった特別な観覧席です。12月の「吉例顔見世興行」では、正装した芸妓・舞妓が桟敷席で観劇する花街総見があります

建物正面の重厚な大屋根や、客席の折り上げ格天井(ごうてんじょう)には日本の伝統的な建築様式が見られます。玄関やロビーには、昭和初期から使われているモダンな照明があり、和洋が調和した格調高い空間も見どころのひとつです。

「幕の内弁当」が芝居の幕と幕の合間(幕のうち)に食べることから名付けられたように、観劇の楽しみのひとつが弁当。南座でも、観劇の合間に食べられる弁当が販売されているほか、予約制で南座まで弁当を届けてくれる飲食店もあります。

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方