京都ツウのススメ

第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

西国三十三所観音霊場 第十番札所 三室戸寺

京都から広がる巡礼の文化願い事の成就を目指して霊場を巡る巡礼。

寺院の多い京都には様々な巡礼路が定められています。

そのいくつかを「らくたび」の谷口真由美さんがご紹介します。

基礎知識

-

其の一、

- 霊験あらたかな場所を巡って参拝することを巡礼と言います

-

其の二、

- 巡礼は平安時代、京都に住む貴族などの上流階級が行っていました

-

其の三、

- 巡礼は「札所巡り」とも呼ばれ、寺院の多い京都には様々なものがあります

平安時代にはすでにあった巡礼の文化

巡礼とは、社寺など霊験のある場所を参拝してまわること。巡礼を行うことで、信仰を深めたり、ご利益を得られると言われています。巡礼の文化は世界中にありますが、日本では平安時代に京で暮らす貴族など上流階級の間で行われていたようです。江戸時代には庶民も行うようになり、参拝の証として自身の名前や参拝日を記した木札を寺院の天井や柱に打ち付ける風習が生まれます。このことから、巡礼するお寺を「札所」、巡礼のことを「札所巡り」とも呼ぶようになりました。

京都市内に札所がそろう巡礼も

札所巡りは日本各地にありますが、その中で最も古いのが西国三十三所観音霊場です。奈良時代に開創され、平安時代中期の花山法皇によって再興されました。札所巡りで有名なのは、「お遍路さん」で知られる四国八十八ヶ所霊場。京都・仁和寺にはその写しである御室八十八ヶ所霊場のほか、様々な札所巡りがあります。そのいくつかをご紹介しましょう。

最古の札所巡りと言われる西国三十三所観音霊場のほか、

いろいろな巡礼路があります。

日本最古の観音霊場

西国三十三所観音霊場

日本最古の札所巡りである西国三十三所観音霊場は、奈良時代の僧侶・徳道(とくどう)上人が718(養老2)年に開創したと言われています。その後衰退していたものを再興したのは平安時代の花山法皇。寵愛していた后(きさき)の菩提を弔うために三十三所の観音巡りを復活させたと言われています。範囲は2府5県にわたり、そのうち最も札所が多いのが京都府で、11カ所あります。

第十五番

今熊野観音寺

東福寺駅下車

第十六番

清水寺

清水五条駅下車

西国三十三所観音霊場には33に含まれない、花山法皇にちなんだ「番外札所」が定められています。そのうちのひとつである元慶寺(山科区)は、花山法皇が出家した場所です

後白河法皇による京都での札所巡り

洛陽三十三所観音霊場

西国三十三所観音霊場より身近な場所で巡礼できるようにと後白河法皇によって平安時代末期に定められたと言われています。室町時代には33カ所の寺院が定着していましたが、応仁の乱などで衰退。2005(平成17)年、100年以上の年月を経て復興されました。全ての札所が京都市内にあるので、短期間で「満願」を達成することもできます。

第二番

誓願寺

祇園四条駅・三条駅下車

現世救済を願う薬師霊場

京都十二薬師霊場

現世救済の仏様として信仰されていた薬師如来を巡ります。江戸時代後半に現在の形に定められました。一時中断しましたが、2012(平成24)年に復興されました。

第十二番

永福寺 (蛸薬師堂)

祇園四条駅・三条駅下車

京都十二薬師霊場にまつられている薬師如来の多くは秘仏。そのため、各札所では薬師如来を写実的に描いた「おみえ」が授与されています(有料)

先祖の成仏を願って13の仏を巡礼

京都十三佛霊場

仏教では死後、初七日から三十三回忌までに計13回の追善供養を行い、それぞれの供養に守護仏が定められています。その13の守護仏を巡るのが十三仏巡り。巡礼の中でも比較的新しいもので、1981(昭和56)年に創設された京都十三佛霊場が国内最古と言われています。

第一番

智積院

七条駅下車

京都十三佛霊場は現世救済のご利益で知られる寺院が多いことから、巡礼することで先祖の供養と共に自身の安穏のご利益もあると言われています

札所巡りにはどのようなルールがあるのでしょう。

心得

お参りする本尊とご縁を結ばせていただくという気持ちが大切です。

持ち物

数珠と御朱印帳を持っていきます。その場で購入できる寺院もあります。

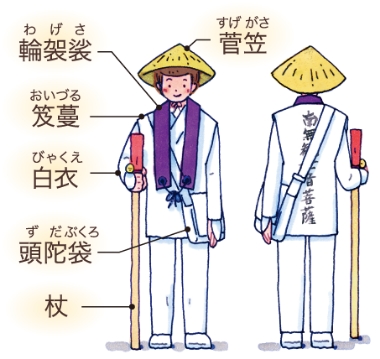

服装

白衣の上に経文の書かれた笈蔓を身につけ、菅笠を被るのが伝統的な姿ですが、華美でなければ服装は自由だとされています。

順路

各札所には番号がついていますが、その順序にこだわる必要はありません。大切なのは、全ての霊場を巡ること。それを「満願」といい、願いがかなうとされています。

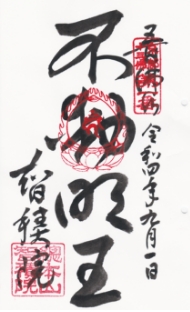

御朱印とは

御朱印とは参拝の証となるもので、札所の本尊を記したものを受けます。御朱印は必ず参拝後に受けましょう。

※多くの場合、有料です

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方