第201回

京都と水

第201回

京都と水

写真提供:黄桜株式会社

京阪的京都ツウのススメ

第201回 京都と水

名水とともにある京都の文化

昔から良質な地下水が豊富に湧き出た京都盆地。水は人々の暮らしや伝統文化に様々な恩恵をもたらしました。京都と水の関わりについて「らくたび」の若村 亮さんがご案内します。

京都と水の基礎知識

其の一、

地下水に恵まれた京都にはたくさんの井戸があります

其の二、

酒や豆腐など、京の食文化は良質の水に支えられています

其の三、

社寺の境内に湧き出る、信仰の対象となった水もあります

豊富な地下水を蓄えた京都盆地

京都盆地は地下水に恵まれた土地でした。京都盆地の地中には、周辺の山から流れ出た水や、地表に降った雨や雪が浸み込んだ水を含んだ砂礫(されき)層があり、砂礫層を掘ると地下水が得られたのです。平安京では、1~2m程掘るだけで水が湧き出る所もあったと言われています。今も京都市内には、歴史上の人物や出来事とゆかりのある古い井戸から、近年新たに掘削され現役で活躍しているものまで、たくさんの井戸があります。

京都の伝統文化を支える水

水は京都の食文化や伝統産業を支える存在です。1年を通して水質や水温が一定に保たれている地下水は、たくさんの水を使う豆腐や生麩、和菓子作りには欠かせません。京都市南部の桃山丘陵を流れる伏流水に恵まれた伏見では、酒造りが盛んになりました。京都の社寺の中には、清らかな水が湧き出る場所に創建されたと伝わる所もあります。千年以上の歴史の中で、様々な角度から人々の暮らしを潤してきた京都の名水をご紹介します。

都を潤す名水

京都に湧き出る名水には様々なエピソードが。

染井(そめい)/上京区

千年以上絶えない水

京都御苑の「懸井(あがたい)」、源氏の堀川六条邸にあったという「佐女牛井(さめがい)」と並ぶ、京都三名水のひとつ。梨木神社の境内にあり、京都三名水の中で唯一今も水が湧き出ています。

地方官吏(役人)としての出世を願う人は、「縣井」の水で身を清めて宮中にのぼったと言われます。「佐女牛井」は、わび茶の祖・村田珠光(じゅこう)がこの水で将軍・足利義政に献茶をしたと伝わります。

御香水(ごこうすい)<石井の御香水>/伏見区

伏見を代表する名水

香りの良い水が湧き出したことから名付けられた御香宮神社の名水。病の人が御香水を飲み、回復したという説話が伝わります。

天之真名井(あめのまない)/下京区

女人守護の神社のご神水

市比賣(いちひめ)神社に湧き出る名水は、平安時代初期以来、歴代の天皇の産湯に使われたと伝わります。絵馬を掛け、ご神水を口にして手を合わせると、願い事がひとつ叶うと言われています。

錦(にしき)の水/中京区

繁華街にこんこんと湧き出す

賑やかな錦市場の東にある錦天満宮に湧く「錦の水」は、地下約30mから汲み上げる名水です。

錦市場周辺には「錦の水」と同じ水脈の水が湧き出しています。昔は冷たい地下水を魚などの保存に活用していた店もあるそうです。

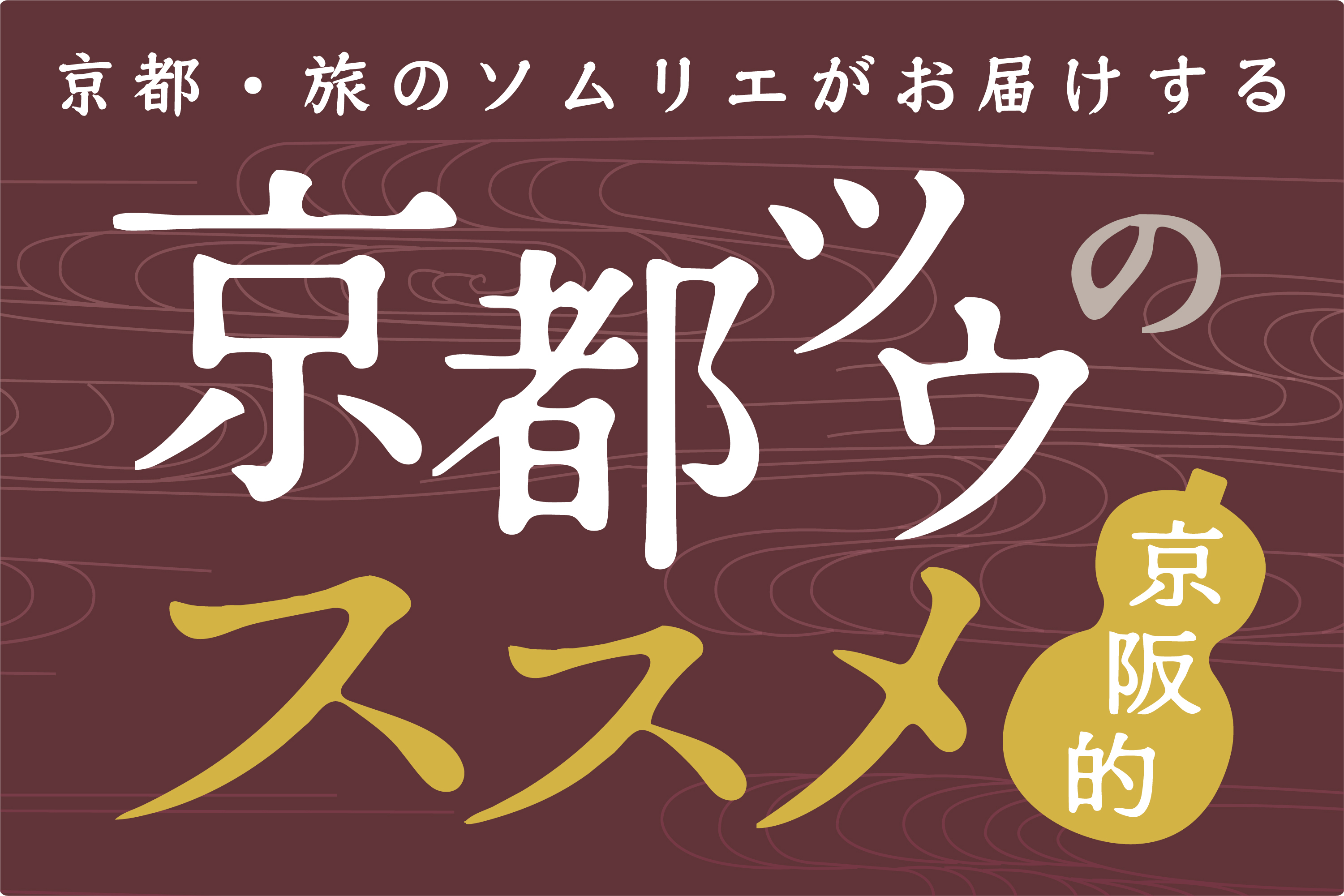

都名所図会『柳水(柳の水)』(部分)

国際日本文化研究センター蔵

中京区柳水町には、千利休が茶の湯に用いたと伝わる「柳の水」の井戸がありました。現在、その場所には馬場染工業が工房を構え、地下水「柳の水」を着物や洋服の黒染めの染色に使用しています

伝統を支える地下水

京都名物の豆腐や生麩、酒造りには、質の良い地下水を使用。

豆腐

大豆のたんぱく質は、ミネラルと結び付くと固くなります。京都の地下水はミネラルが少ないため、やわらかでなめらかな豆腐になります。

生麩

生麩の原料のグルテンは、小麦粉を水でこね、さらに水で洗い流し、でんぷん質だけを取り除いて作るため、豊富な水が欠かせません。

酒

酒造りが盛んな伏見は「伏水」とも書かれる水の町。適度にミネラルを含んだ水で仕込む酒は、やわらかな味わいになります。

老舗和菓子店の亀屋良長(下京区)は、和菓子作りに必要な良質な水を求めて現在の地に創業。店先に湧き出る「醒ヶ井(さめがい)」の水は、餡を炊いたり、寒天をやわらかく戻すなどの全工程で使われます

水と信仰

水の湧き出す場所が、祈りの地に。

清水寺/東山区

写真提供:清水寺

“清らかな水”が寺院名に

音羽山の滝の流れ出る聖地に建立された清水寺。水の清らかさにちなみ、清水寺と名付けられました。滝は「音羽の滝」と命名され、今も境内に流れています。

明治時代、「音羽の滝」の水がビール造りに適しているとして、理化学の研究・普及のための府営機関・京都舎密局が清水寺の境内にビールの醸造所を造りました。舎密局が廃止されるまでの約4年間、ビール醸造が行われたそうです

八坂神社/東山区

身も心も美しくなるご神水

本殿の下には青龍が棲むという龍穴(りゅうけつ)と呼ばれる池があり、境内にご神水が湧き出ています。美御前社(うつくしごぜんしゃ)のそばに湧き出る「美容水」を肌に数滴付けると、心身共に美しくなると言われます。

ナビゲーターらくたび 若村 亮さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年05月