京都ツウのススメ

第八十一回 京の落語

![[落語発祥の地・京都] 日本の伝統芸能として人気の落語。ゆかりの人物や、京都を舞台にした上方落語をらくたびの森明子さんが案内します。](/navi/kyoto_tsu/img/201501/main.jpg)

- 其の一、

- 落語は、京都・誓願寺(せいがんじ)の僧・安楽庵策伝(あんらくあんさくでん)の説法が発祥とされています

- 其の二、

- 江戸時代中期、露(つゆ)の五郎兵衛(ごろべえ)が京都で初めて落語(辻咄(つじばなし))を披露しました

- 其の三、

- 京都が舞台となる落語は数多くあり、現在もゆかりの地が残ります

落語のはじまり

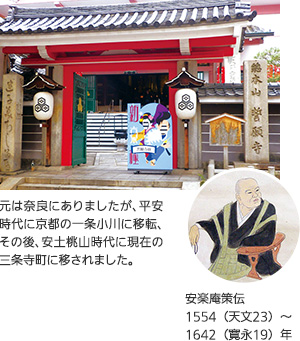

1623(元和9)年、京都・三条にある誓願寺の高僧・安楽庵策伝が書いた笑話集「醒睡笑(せいすいしょう)」が落語の教本と言われています。江戸時代中期、町人文化が盛んだったこの頃は、芸人たちが仏教の辻説法を元に笑いを交えた話を作り始め、民衆の前で披露したことから、落語は「辻咄」と呼ばれていました。一時期、幕府の弾圧や言論統制によって落語は衰退しますが、江戸時代末期から明治時代にかけては、噺家や名作が次々と生まれ全盛期を迎えます。やがて伝統芸能として成立し、各地に広まった後、噺に落ち(さげ)があることから落語と呼ばれるようになりました。

上方落語と京都のつながり

京都の誓願寺で落語が生まれた後、江戸時代中期になると、大阪では米沢彦八が寄席の原型を作り、江戸では鹿野武左衛門(しかのぶざえもん)が小屋を建て落語の興行をします。京都では噺を生なり業わいとする露の五郎兵衛が現れ、京都で初めて辻咄を披露し人気を博したことから、上方落語の祖と言われるようになりました。

誓願寺は、667(天智天皇6)年に天皇の勅願により創建されました。安土桃山時代、誓願寺の第55世住職・安楽庵策伝は優秀な説教師であり歌人や俳人とも親交がある文化人としても知られていました。策伝が布教活動のため説法から笑い話を選りすぐり記した「醒睡笑」は落語の教本とされています。策伝は落語の祖と呼ばれ、誓願寺も落語発祥の地となりました。また、お寺には噺家の必需品・扇子をまつる扇塚があり、芸道上達のご利益があるとされています。

![]() 「醒睡笑」に書かれている多くの短編が辻咄(落語)となりました。古典落語「子ほめ」もここからの出典と言われています

「醒睡笑」に書かれている多くの短編が辻咄(落語)となりました。古典落語「子ほめ」もここからの出典と言われています

1643(寛永20)~1703(元禄16)年

日蓮宗の仏教を説き聞かせる僧でしたが、一般人に戻って北野天満宮をはじめ、祇園や四条河原などの街頭に立ち人々へ向けて辻咄を披露しました。これが京都初の落語とされ、彼は上方落語の祖と呼ばれています。「露がはなし」や「露新軽口ばなし」などの著書も発表し、上方落語界を盛り上げた後、再び剃髪しました。

![[幽霊飴(ゆうれいあめ)] 母の愛情に心打たれる怪談話](/navi/kyoto_tsu/img/201501/kamigata-sttl01.gif)

- 六道珍皇寺門前の飴屋を毎晩訪れ、1文銭で飴を買っていく青白い顔をした女がいました。7日目に女は「今日はおアシ(=お金の意と足の掛詞)がありませんが飴を…」と言うので、主人が仕方なく飴を渡して女の後を付けたところ、高台寺の墓地で女の姿が消えてしまいます。お墓の中から泣き声がするので掘ってみると、女の亡きがらのそばに元気な男の赤ん坊が。女は棺の中で産んだ我が子に飴を与え育てていた幽霊だったのです。

![]() 後に飴屋の主人が赤ん坊を引き取り、高台寺(=子を大事)のお坊さんとして育てたと言われています

後に飴屋の主人が赤ん坊を引き取り、高台寺(=子を大事)のお坊さんとして育てたと言われています

ここで噺が終わる場合と、宇治ならではのお茶に関わる落ち(さげ)で終わる場合があります

ここで噺が終わる場合と、宇治ならではのお茶に関わる落ち(さげ)で終わる場合があります

![[宇治(うじ)の柴舟(しばふね)] 夢で良かった若旦那の恋バナ](/navi/kyoto_tsu/img/201501/kamigata-sttl02.gif)

- 大阪・材木問屋の若旦那が恋をしたのは、絵に描かれた女性。実らぬ恋の転地療養にと、手伝いの熊五郎を連れて京都の宇治へ。ある日、旅館の2階からぼんやり外を眺めていると、伏見までの舟を探す人が見え、なんとあの絵の女性にそっくり。舟が見つからず去っていく姿を追って、若旦那は裏口から出ると宇治川の小舟に飛び乗り、宇治橋のたもとに先回りします。「お送りしましょ」と女性を舟に乗せますが、彼女は人妻。それでも迫る若旦那でしたが、嫌がる女性に突き飛ばされ、川の中にザッブ~ン!熊五郎の声で起こされ、夢であることに気付いたのでした。

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方

![[京都にまつわる落語ばなし] 落語に関する場所や、ゆかりの人物に迫ります。](/navi/kyoto_tsu/img/201501/ttl.gif)

![[京都が舞台 上方落語案内] 歴史ある上方落語界の中で、京都を舞台とするお噺をいくつかご紹介します。](/navi/kyoto_tsu/img/201501/kamigata-ttl.gif)