第200回

中国の禅宗を伝える萬福寺

第200回

中国の禅宗を伝える萬福寺

京阪的京都ツウのススメ

第200回 中国の禅宗を伝える萬福寺

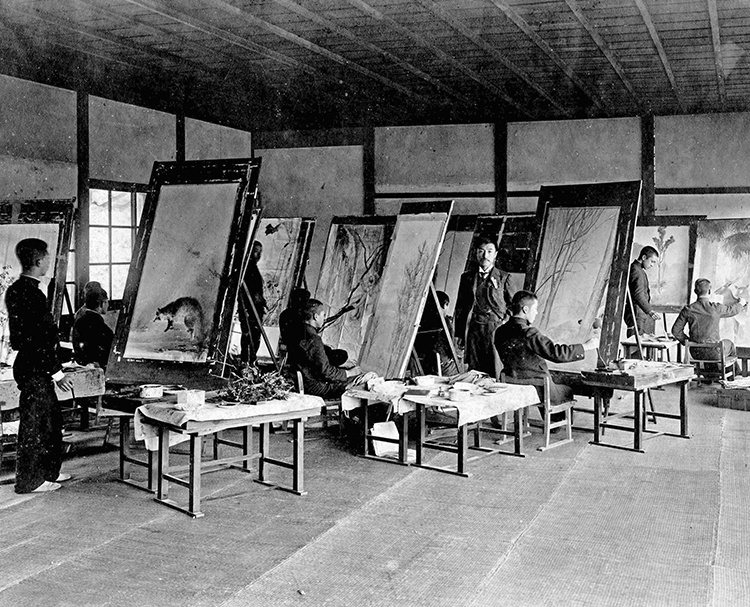

中国の高僧が開いた寺院

京都・宇治にある萬福寺は中国明朝様式を今に伝える寺院。その経緯や特色を「らくたび」の森明子さんが解説します。

中国の禅宗を伝える萬福寺の基礎知識

其の一、

京都・宇治にある萬福寺は国内でも珍しい中国明朝様式の寺院です

其の二、

伽藍(がらん)や儀式などは創建当時のまま守り続けられています

其の三、

萬福寺を開いた隠元禅師(いんげんぜんじ)は鎖国中の日本にいろいろなものを伝えました

黄檗宗(おうばくしゅう)の大本山・萬福寺は中国様式の寺院

京都の南部、宇治にある萬福寺は、中国風の伽藍建築など異国情緒あふれるお寺。江戸時代創建の黄檗宗の大本山で、2024年冬に大雄寶殿など3棟が国宝に指定されたことでも話題となりました。萬福寺を開いたのは中国の高僧・隠元禅師。長崎県の禅寺の要請を受けて来日した隠元は、その後天皇や将軍の帰依(きえ)を受け、京都や江戸も訪れました。中国でも萬福寺の住職を務めていた隠元は、宇治に同名の寺院を建立。その境内は当時の中国の萬福寺を正確に模しています。

人々の暮らしにも影響を与えた隠元禅師

創建から350年以上経つ萬福寺ですが、伽藍だけでなく儀式の作法なども隠元の時代のまま守り続けられています。お経は立って歌うように唱えられ、普茶(ふちゃ)料理と呼ばれる精進料理にも中国の雰囲気が感じられます。さらに、煎茶やインゲンマメ、タケノコなども隠元によって日本にもたらされたと言われています。今回は、萬福寺と隠元が日本に伝えたものをご紹介しましょう。

創建の経緯と特徴

江戸時代に幕府のサポートを受けて創建されました。

境内など様々なところに中国の影響が見られます。

臨済宗、曹洞宗とともに日本三禅宗に数えられる黄檗宗。その大本山である萬福寺は1661(寛文元)年、中国から招かれた隠元隆琦(りゅうき)禅師によって開かれました。中国でも同名の寺院の住職だった隠元は、左右対称の伽藍配置はもちろん、角材を柱に用いるなど細部に至るまで自身の愛した中国・萬福寺の姿を宇治の地に再現し、萬福寺と名付けました。

萬福寺の立つ場所は、江戸幕府が隠元に与えたもの。宇治川や宇治・興聖寺を訪れたことをきっかけに隠元自身が宇治に寺を建立することを望んだとも伝えられています

国宝法堂(はっとう)

前面にある卍(まんじ)くずし文様の勾欄(こうらん:てすりのこと)や、アーチ型の黄檗天井など、独特の意匠が見られます。

国宝大雄寶殿(だいおうほうでん)

本尊・釈迦如来坐像をまつる本堂。日本で唯一、東南アジア原産のチーク材を使用していると言われています。

大雄寶殿の扉に彫られたモモ。中国ではモモは魔除けの果物とされています。

国宝天王殿(てんのうでん)

1668(寛文8)年に建立された寺の玄関にあたる建物。元はチベットの仏教寺院にあったもので、日本では黄檗宗にのみ見られます。「×」の形をした「襷(たすき)勾欄」もチベットから中国へ伝えられたものです。

布袋(ほてい)坐像

天王殿の正面に安置されているのは大きな布袋坐像。中国では布袋尊は弥勒菩薩の化身と伝えられています。

重文総門

中央が1段高くなっている中国・牌楼(ぱいろう)式の総門。屋根の両脇に配されたワニのような飾りは摩伽羅(まから)という女神の乗り物で、聖域の入り口に多く用いられています。

摩伽羅

開梆(かいぱん)

斎堂前にあり、これを礼棒で叩いて儀式や食事などの時刻を僧侶たちに知らせます。魚は夜も目を開けていることから、寝る間も惜しんで修行するようにという戒めが込められていると言われています。

木魚の原型とも言われる開梆。現在のものは3代目で、叩く棒の方にヒビが入るほど固いそうです

普茶料理

儀式の後などに労をねぎらうために提供される料理。大皿が並べられた大きなテーブルを4人で囲みます。植物油がよく使われ、色が鮮やかであることなどが特徴。季節の食材を使って調理されます。

隠元禅師が日本に伝えたもの

隠元像(部分)

萬福寺 蔵

日本が鎖国をしていた江戸時代に日本にやってきた隠元は、中国明朝時代の禅宗だけでなく様々なものを伝えました。そのひとつが茶葉をお湯に浸して飲む煎茶。隠元の時代には萬福寺の境内に茶畑もありました。ほかに、インゲンマメやタケノコ(孟宗竹)、スイカなども隠元が日本に伝えたと言われています。

宇治には隠元橋という橋があります。かつて萬福寺建立のための資材がこの場所に多く運ばれたことにちなんで名付けられたそうです

ナビゲーターらくたび 森 明子さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年04月