京都ツウのススメ

第百四十九回 京都人と牛肉

京の牛肉文化明治時代の幕開けとともに市民の間に広まり、今ではすっかり京の食文化のひとつとして定着している牛肉。その歴史などをらくたびの若村亮さんがご紹介します。

基礎知識

其の一、

- 西洋化が広まった明治時代、京都にも牛肉料理店が開店しました

其の二、

- 京都市では、1世帯あたりの牛肉購入額が全国1位という調査結果があります

其の三、

- 京都府内の牧場では、京都独自のブランド和牛が飼育されています

明治時代から食べられるようになった牛肉

日本では、仏教の教えにより675(天武 4)年に肉食禁止令が出されて以来、鎖国を行っていた江戸時代まで牛肉を口にすることは一般的ではありませんでした。しかし、開国を経て日本を訪れた外国人のために牛肉が用意されるようになり、西洋化を進める明治政府も肉食を推奨。牛肉を食べる習慣が少しづつ広まり、京都でもすき焼きのような牛肉料理を提供する店が誕生しました。

上質の牛肉が手に入りやすい京都

やがて、牛肉は一般の家庭でも特別な日の献立に使われるように。年末の精肉店で、正月用に牛肉を買い求める人の姿が見られるのも、冬の京都らしい光景です。最近では、京都市の1世帯あたりの牛肉購入額が全国 1位という調査結果(2017~19年の総務省統計局の家計調査)も。西日本には銘柄牛の産地が多く、京都にもブランド和牛「京都肉」があります。京都市内にはこうした質の高い牛肉を販売する精肉店も多く、「牛肉好き」と言われる京都の人々の食生活を支えています。

古くは農耕や運送のために牛が飼育されていた京都。

現在は豊かな自然の中でブランド和牛も生産されています。

鎌倉時代の絵巻に登場した京の牛

牛は弥生時代に日本に渡来したと言われ、主に農耕や運送のために飼われていました。家畜としては、西日本では牛、東日本では馬が多く飼育されていたと言われています。

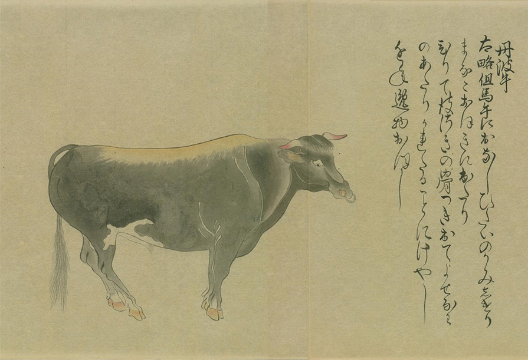

『国牛十図』(部分) 国立国会図書館蔵

『国牛十図』(部分) 国立国会図書館蔵

京都では古くから農耕用に牛が飼育されてきました。鎌倉時代に発行された和牛書『国牛十図(こくぎゅうじゅうず)』は、西日本を中心とした10の産地の牛の、姿かたちや力強さを紹介したもの。京都府の丹波牛も、優れた牛のひとつとして取り上げられています。

明治時代から広まった食文化

安土桃山時代、南蛮貿易やキリスト教の布教で日本を訪れたポルトガル人により、牛肉を食べる文化も伝えられました。一般に普及することはありませんでしたが、当時の京都の人がワカ(ポルトガル語で牛肉)を口にしたこともあったそうです。

京都では明治時代に牛肉販売店や牛肉料理の店が登場。京都の名所や店が掲載された1894(明治27)年発行の『京都案内都百種』には、今も営業を続ける「三嶋亭」をはじめとする、牛肉販売店や料理店の名前が見られます。

自然豊かな中で育つ京都の和牛

京都には「京都肉」というブランドがあります。京都府産の黒毛和種で、京都市の中央卸売市場第二市場で食肉加工され、肉質が上位の等級に格付けされたものという条件を満たしたものだけが、「京都肉」として認められています。

京都で食べられる牛肉の料理や、

料理にまつわるエピソードなどを紹介します。

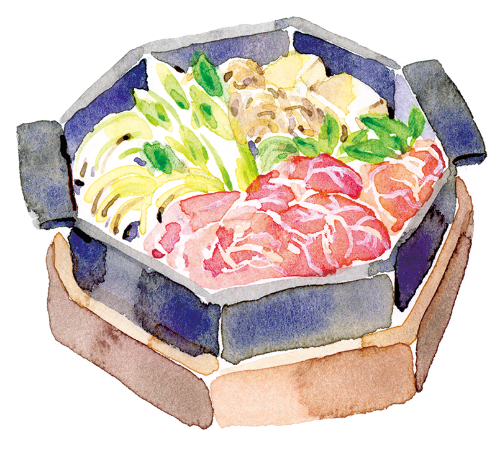

ハレの日のご馳走はすき焼き

三嶋亭(みしまてい)〈中京区〉

1873(明治6)年創業の老舗のすき焼きは、牛肉の脂の旨味と砂糖の甘みを生かした調理法が特徴。初代三嶋兼吉は、西洋料理発祥の地・長崎で牛肉の食文化に触れ、京都に戻ってこちらを開店。和食に伝わる繊細な技で肉を薄く漉(す)いたので「すき焼き」の名が付いたとも言われるそうです。

まずは、熱した鍋に砂糖を広げて肉を焼き、割り下で味付けした牛肉を生卵に絡めてひと口。その後は野菜や豆腐を一緒に煮込んでいただきます。

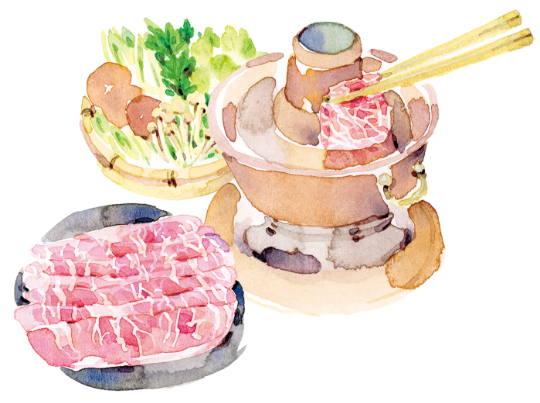

しゃぶしゃぶの元祖は戦後生まれ

十二段家(じゅうにだんや)本店〈東山区〉

しゃぶしゃぶの発祥は祇園のこの店。第二次世界大戦後、妻の実家の料理店を継いだ2代目当主・西垣光温が、後にしゃぶしゃぶとして広まる「牛肉の水炊き」を考案します。きっかけは、骨董店で手に入れ店に飾っておいたユニークな形の鍋。中国で羊肉の鍋料理に使われるものだと知り、これを使った新しい料理として考え出されたものです。

2代目当主は、親交のあった文化人や作家にも意見を求め、上質のロース肉や野菜をゴマ風味のタレで食べるスタイルを考案。中央に煙突のある銅製の鍋も中国の鍋をヒントに作りました。

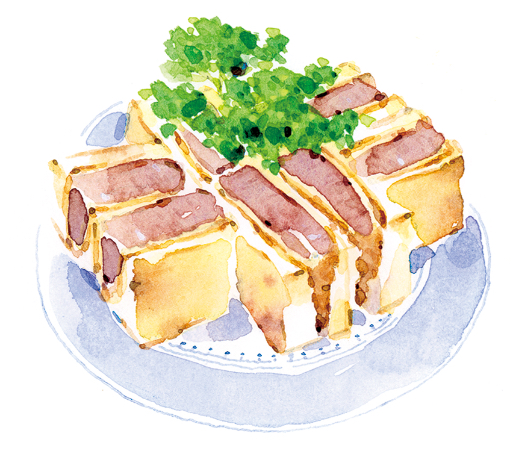

花街で愛されるカツサンドウィッチ

グリル富久屋(ふくや)〈東山区〉

2代目店主が、京都の大学に勤めていた外国人から洋食を習い1907(明治40)年に開店。ビフカツやステーキに使うのは牛ヒレ肉。カツサンドウィッチは今から60年前にはメニューに並んでいたそうです。しっかり火を通したカツが、トーストしてマスタードを塗ったパンの端までサンドされています。

牛肉を塊のまま焼く料理「コールドビーフ」だけは旨味のある希少部位のイチボを使用。これをスライスし野菜と一緒にドレッシングで和えた「メキシコサラダ」も名物です。

京都で初めての牛肉店として創業したのが、市内で精肉店やすき焼きなどの飲食店を営む「モリタ屋」。1869(明治2)年、盛牛舎森田屋として開店した当時は卸売りが中心で、陸軍省に牛肉を納入。大正天皇即位式には、牛肉と直営の森田牧場の牛乳を献上したそうです

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方