京都ツウのススメ

第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

雲龍図と寺院で見られる様々な龍禅宗寺院でよく見られる雲龍図。なぜ、龍が描かれるのでしょう。らくたびの谷口真由美さんが、その意味を解説します。

基礎知識

其の一、

- 禅宗寺院の法堂(はっとう)などで見られる大きな龍の絵を雲龍図と言います

其の二、

- 龍は、仏の教えを守る八神のうちの一神とされています

其の三、

- 京都では近世以降のものを中心に、著名な絵師の雲龍図が見られます

僧侶たちの修行を見守る仏法の守護神

お寺を訪れると、厳(いか)めしい表情の大きな龍の絵に出会うことがあります。これは雲龍図と呼ばれ、多くは禅宗寺院の法堂の天井に描かれています。法堂とは、修行僧が仏法の教えを学ぶための場所。龍は仏教を守護する異教 8種の神・八部衆の一神に数えられ、法の雨(仏教の教え)を降らせると言われています。この龍に修行の場を見守ってくれるようにとの願いから、法堂の天井に描かれているのです。また、龍神は水をつかさどることから、寺院を火災から守るとも伝えられています。

著名な絵師の大作が見られる京都

龍は想像上の生きもの。世界各地に龍の伝説があります。最も古い龍の伝説がある国のひとつ・古代中国では、龍の背には 81枚のウロコがあり、頭頂部に飛ぶための突起があるなどの特徴が伝えられています。禅宗各宗派の本山がある京都では、名だたる絵師による雲龍図を見ることができます。絵師たちはどのような龍を描いたのでしょう。そのいくつかをご紹介します。

雲龍図は禅寺の中でも特に臨済宗の寺院に多く見られます。

臨済宗東福寺派本山

東福寺 蒼龍図(そうりゅうず)

1934(昭和9)年、近代日本画の大家・堂本印象が描きました。鋭くとがった角と細かく描かれたウロコが見る人の目を引きつけます。昭和の木造建築としては最大を誇る法堂の天井一面に描かれた大きな龍は、わずか17日で仕上げられたと言われています。

通常、法堂には入れませんが、現在は「京都非公開文化財特別公開」で拝観が可能。蒼龍図制作に使われた大きな筆も見ることができます

臨済宗建仁寺派本山

建仁寺 双龍図

2002(平成14)年、開創800年を記念して奉納されました。筆を取ったのは日本画家・小泉淳作で、108畳の天井いっぱいに阿吽(あうん)の龍が描かれています。法堂が建立されたのは1765(明和2)年。200年を超える新旧のコラボレーションが見事です。

建仁寺には、法堂だけでなく方丈の襖にも雲龍図(複製)があります。安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した絵師・海北友松(かいほうゆうしょう)の作品です

臨済宗妙心寺派本山

妙心寺 雲龍図

1656(明暦2)年、狩野派の絵師・狩野探幽がおよそ8年の歳月をかけて描き上げたと伝えられます。直径約12mの大きな円の中に描かれた龍は、どこ位置から見ても目が合うことから、別名「八方睨(にら)みの龍」とも呼ばれています。

江戸時代に刊行された『都林泉名所図会』によれば、妙心寺の雲龍図の制作途中、目を描き込もうとした途端、雷雲が立ち込め、嵐が起こったそうです

仏法を守護する龍は、雲龍図だけでなく、様々なもののモチーフに使われています。

萬福寺伽藍

本堂の蛇腹(じゃばら)天井など、伽藍のあちこちに龍をモチーフにしたものが見られます。正方形の平石を角同士付き合わせて並べ、左右を石條(せきじょう)で挟んだ参道は龍の背をイメージしています。

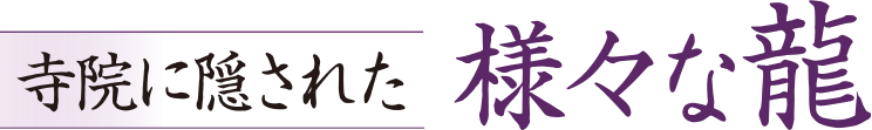

永観堂上り廊下

開山堂へとつながる上り廊下・臥龍廊(がりゅうろう)は龍がモチーフ。山肌に龍が体をうねらせているような曲線美は、木を巧みに組み合わせて作られています。

※11/7(土)~12/6(日)は通行不可

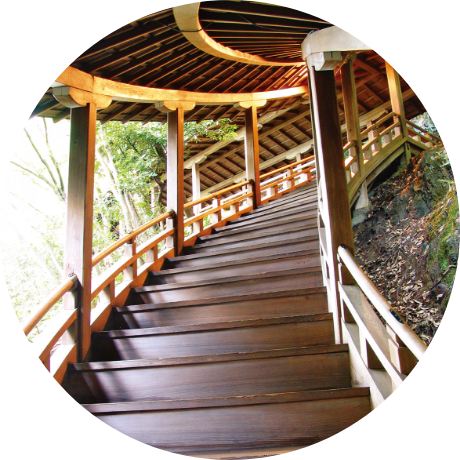

高台寺上り廊下

臥龍廊(がりょうろう)と呼ばれます。せり上がる屋根瓦がまるで龍のウロコのよう。龍が水神とされていることから、廊下の下にある池は臥龍池(がりょうち)と言います。

※臥龍廊は現在通行不可

龍の特長と

逆鱗(げきりん)

想像上の存在である龍とは、どんな生きものなのでしょう。住処は主に、水や土の中で、鳴き声で雷や嵐を起こし、竜巻となって自在に飛翔することができるとされます。口元には長いヒゲ、頭頂部には博山(はくさん)と呼ばれる山状の突起があり、これによって自由に飛ぶことができるのだと言います。中国の戦国時代の思想書によれば、体のウロコの数は81枚で、そのうち1枚が逆さまに付いているそう。1尺四方のそのウロコは「逆鱗」と呼ばれ、それに触れると龍は怒り狂い、触れたものを必ず殺すと伝えられています。

- 第二百七回 京都の小劇場と劇団

- 第二百六回 京都の酒

- 第二百五回 京都の公家(くげ)

- 第二百四回 自然豊かな山里 大原

- 第二百三回 京都と七夕

- 第二百二回 幕末の京都と藩邸

- 第二百一回 京都と水

- 第二百回 中国の禅宗を伝える萬福寺

- 第百九十九回 京都画壇と美人画

- 第百九十八回 京都の山

- 第百九十七回 京都と豆腐

- 第百九十六回 南座と歌舞伎

- 第百九十五回 京都の巨木

- 第百九十四回 京都と将棋(しょうぎ)

- 第百九十三回 秋の京菓子

- 第百九十二回 京都の植物

- 第百九十一回 京都の風習

- 第百九十回 幻の巨椋池(おぐらいけ)

- 第百八十九回 京都と魚

- 第百八十八回 京都とお花見

- 第百八十七回 京の歌枕(うたまくら)の地

- 第百八十六回 京都の地ソース

- 第百八十五回 『源氏物語』ゆかりの地

- 第百八十四回 京の煤払(すすはら)い

- 第百八十三回 京都の坪庭(つぼにわ)

- 第百八十二回 どこまで分かる?京ことば

- 第百八十一回 京都の中華料理

- 第百八十回 琵琶湖疏水と京都

- 第百七十九回 厄除けの祭礼とお菓子

- 第百七十八回 京都と徳川家

- 第百七十七回 京の有職文様(ゆうそくもんよう)

- 第百七十六回 大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)

- 第百七十五回 京表具(きょうひょうぐ)

- 第百七十四回 京の難読地名

- 第百七十三回 京の縁日

- 第百七十二回 京の冬至(とうじ)と柚子(ゆず)

- 第百七十一回 京都の通称寺

- 第百七十回 京都とキリスト教

- 第百六十九回 京都の札所(ふだしょ)巡り

- 第百六十八回 お精霊(しょらい)さんのお供え

- 第百六十七回 京の城下町 伏見

- 第百六十六回 京の竹

- 第百六十五回 子供の行事・儀式

- 第百六十四回 文豪と京の味

- 第百六十三回 普茶(ふちゃ)料理

- 第百六十二回 京都のフォークソング

- 第百六十一回 京と虎、寅

- 第百六十回 御火焚祭

- 第百五十九回 鴨川の橋

- 第百五十八回 陰陽師(おんみょうじ)

- 第百五十七回 京都とスポーツ

- 第百五十六回 貴族の別荘地・伏見

- 第百五十五回 京都の喫茶店

- 第百五十四回 京の刃物

- 第百五十三回 京都の南蛮菓子

- 第百五十二回 京の社家(しゃけ)

- 第百五十一回 京都にゆかりのある言葉

- 第百五十回 京のお雑煮

- 第百四十九回 京の牛肉文化

- 第百四十八回 京の雲龍図(うんりゅうず)

- 第百四十七回 明治の京都画壇

- 第百四十六回 京の名所図会(めいしょずえ)

- 第百四十五回 ヴォーリズ建築

- 第百四十四回 島原の太夫(たゆう)

- 第百四十三回 京の人形

- 第百四十二回 京の社寺と動物

- 第百四十一回 鳥居(とりい)

- 第百四十回 冬の食べ物

- 第百三十九回 能・狂言と京都

- 第百三十八回 京都と様々な物の供養

- 第百三十六回 京都とビール

- 第百三十五回 京都と鬼門(きもん)

- 第百三十四回 精進料理

- 第百三十三回 明治時代の京の町

- 第百三十二回 皇室ゆかりの建物

- 第百三十一回 京の調味料

- 第百三十回 高瀬川

- 第百二十九回 蹴鞠

- 第百二十八回 歌舞伎

- 第百二十七回 京都に残るお屋敷

- 第百二十六回 京の仏像 [スペシャル版]

- 第百二十五回 京の学校

- 第百二十四回 京の六地蔵めぐり

- 第百二十三回 京の七不思議<通り編>

- 第百二十二回 京都とフランス

- 第百二十一回 京の石仏

- 第百二十回 京の襖絵(ふすまえ)

- 第百十九回 生き物由来の地名

- 第百十八回 京都の路面電車

- 第百十七回 神様への願いを込めて奉納

- 第百十六回 京の歴食

- 第百十五回 曲水の宴

- 第百十四回 大政奉還(たいせいほうかん)

- 第百十三回 パンと京都

- 第百十二回 京に伝わる恋物語

- 第百十一回 鵜飼(うかい)

- 第百十回 扇子(せんす)

- 第百九回 京の社寺と山

- 第百八回 春の京菓子

- 第百七回 幻の京都

- 第百六回 京の家紋

- 第百五回 京の門前菓子

- 第百四回 京の通り名

- 第百三回 御土居(おどい)

- 第百二回 文学に描かれた京都

- 第百一回 重陽(ちょうよう)の節句

- 第百回 夏の京野菜

- 第九十九回 若冲と近世日本画

- 第九十八回 京の鍾馗さん

- 第九十七回 言いまわし・ことわざ

- 第九十六回 京の仏師

- 第九十五回 鴨川

- 第九十四回 京の梅

- 第九十三回 ご朱印

- 第九十二回 京の冬の食習慣

- 第九十一回 京の庭園

- 第九十回 琳派(りんぱ)

- 第八十九回 京の麩(ふ)

- 第八十八回 妖怪紀行

- 第八十七回 夏の京菓子

- 第八十六回 小野小町(おののこまち)と一族

- 第八十五回 新選組

- 第八十四回 京のお弁当

- 第八十三回 京都の湯

- 第八十二回 京の禅寺

- 第八十一回 京の落語

- 第八十回 義士ゆかりの地・山科

- 第七十九回 京の紅葉

- 第七十八回 京の漫画

- 第七十七回 京の井戸

- 第七十六回 京のお地蔵さん

- 第七十五回 京の名僧

- 第七十四回 京の別邸

- 第七十三回 糺(ただす)の森

- 第七十二回 京舞

- 第七十一回 香道

- 第七十回 天神さん

- 第六十九回 平安京

- 第六十八回 冬の京野菜

- 第六十七回 茶の湯(茶道)

- 第六十六回 京の女流文学

- 第六十五回 京の銭湯

- 第六十四回 京の離宮

- 第六十三回 京の町名

- 第六十二回 能・狂言

- 第六十一回 京の伝説

- 第六十回 京狩野派

- 第五十九回 京寿司

- 第五十八回 京のしきたり

- 第五十七回 百人一首

- 第五十六回 京の年末

- 第五十五回 いけばな

- 第五十四回 京の城

- 第五十三回 観月行事

- 第五十二回 京の塔

- 第五十一回 錦市場

- 第五十回 京の暖簾

- 第四十九回 大原女

- 第四十八回 京友禅

- 第四十七回 京のひな祭り

- 第四十六回 京料理

- 第四十五回 京の町家〈内観編〉

- 第四十四回 京の町家〈外観編〉

- 第四十三回 京都と映画

- 第四十二回 京の門

- 第四十一回 おばんざい

- 第四十回 京の焼きもの

- 第三十九回 京の七不思議

- 第三十八回 京の作庭家

- 第三十七回 室町文化

- 第三十六回 京都御所

- 第三十五回 京の通り

- 第三十四回 節分祭

- 第三十三回 京の七福神

- 第三十二回 京の狛犬

- 第三十一回 伏見の酒

- 第三十回 京ことば

- 第二十九回 京の文明開化

- 第二十八回 京の魔界

- 第二十七回 京の納涼床

- 第二十六回 夏越祓

- 第二十五回 葵祭

- 第二十四回 京の絵師

- 第二十三回 涅槃会

- 第二十二回 京のお漬物

- 第二十一回 京の幕末

- 第二十回 京の梵鐘

- 第十九回 京のお豆腐

- 第十八回 時代祭

- 第十七回 京の近代建築

- 第十六回 京のお盆行事

- 第十五回 京野菜

- 第十四回 京都の路地

- 第十三回 宇治茶

- 第十一回 京菓子の歴史

- 第十回 枯山水庭園の眺め方

- 第九回 京阪沿線 初詣ガイド

- 第八回 顔見世を楽しむ

- 第七回 特別拝観の楽しみ方

- 第六回 京都の着物

- 第五回 仏像の見方

- 第四回 送り火の神秘

- 第三回 祇園祭の楽しみ方

- 第二回 京の名水めぐり

- 第一回 池泉庭園の眺め方