第199回

京都画壇と美人画

第199回

京都画壇と美人画

京阪的京都ツウのススメ

第199回 京都画壇と美人画

京の画家が描いた女性美

京都画壇を代表する画家の名作を通して、美人画の世界を「らくたび」の田中昭美さんがご紹介します。

京都画壇と美人画の基礎知識

其の一、

「京都画壇」とは、近代京都の日本画とその画家を指します

其の二、

明治時代以降、美人画の名作の多くが円山派・四条派から生まれました

其の三、

京都の美人画は写実性のある格調高い画風が特徴です

近代の日本画界で隆盛した京都画壇

近代の京都の日本画とその画家を「京都画壇」と呼びます。その源流は、宮中や幕府の御用絵師の狩野派・土佐派と、江戸時代から続く町絵師の円山派・四条派に大きく分類されます。円山応挙(おうきょ)を創始者とする円山派、応挙の影響を受けた呉春(ごしゅん)を創始者とする四条派の2派は、ともに写生画を基本に現実感を表現する新画風を開拓し、京都画壇の礎となります。特に四条派は明治時代から主流となり、東京の日本画界にも強い影響力を誇りました。

格調高く描き出される都の女性像

浮世絵の美人絵とはまた別に、日本画界で「美人画」というジャンルが形成されるのは明治20年代頃からと言われます。美人画は江戸時代の美人絵の影響を残しながら日本画界で多様に展開していきました。京都では上村松園をはじめ主に円山派・四条派の流れを汲む画家たちによって数多く描かれ、昭和初期まで流行しました。京都の美人画は、芯の通った都の女性像を写実的に格調高く描いていることが特徴です。

京都画壇のはじまり

明治初期の京都画壇は四条派の幸野楳嶺(ばいれい)が牽引。1880(明治13)年、楳嶺らの動きにより日本初の公立美術学校「京都府画学校」が開設され、絵画教育の近代化が進みます。明治20年代に入ると楳嶺の優秀な弟子である、竹内栖鳳・菊池芳文(ほうぶん)・谷口香嶠(こうきょう)・都路華香(つじかこう)が「楳嶺四天王」として台頭し、京都画壇が隆盛していきます。

幸野楳嶺

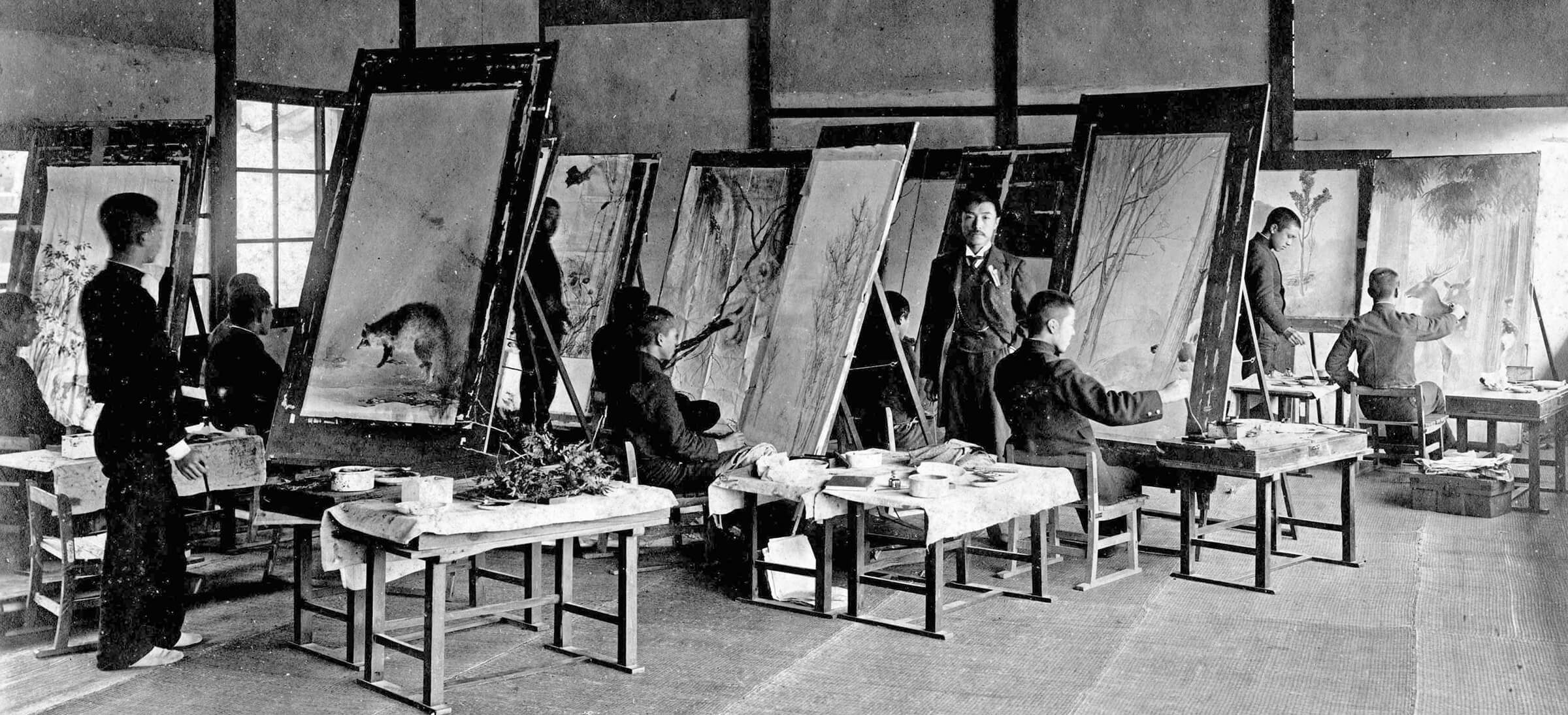

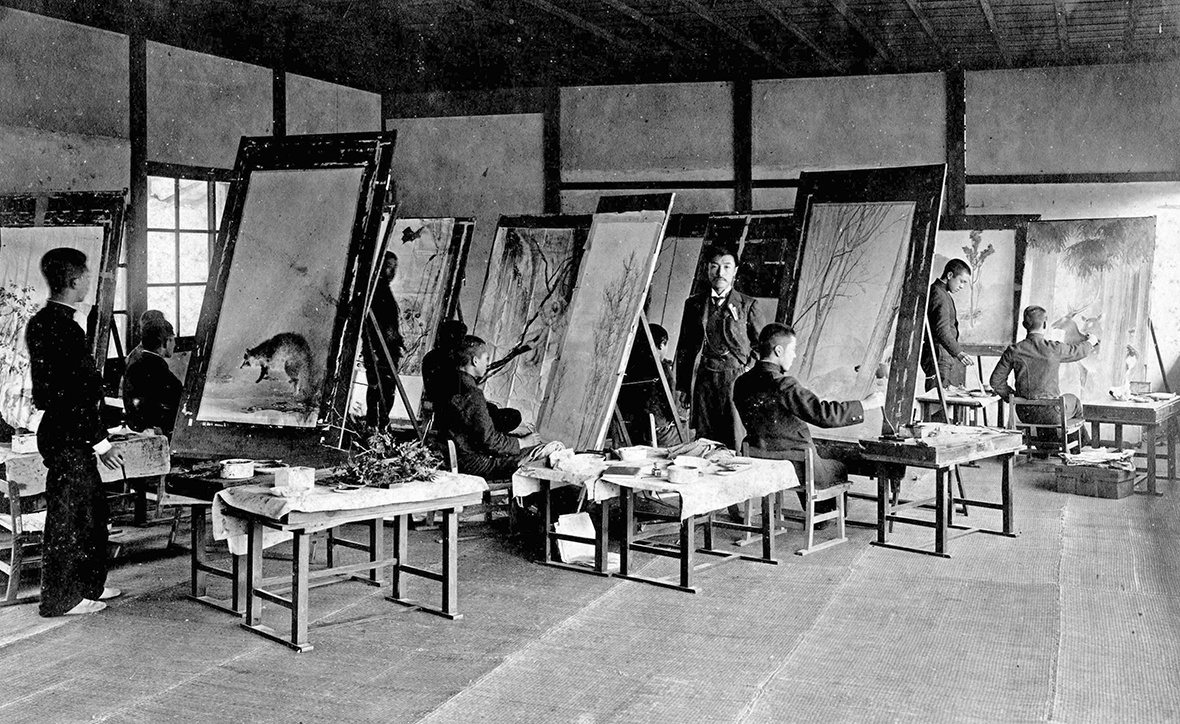

明治時代の京都市美術工芸学校(京都府画学校の後身)の様子

画像:京都市立芸術大学芸術資料館蔵

京都の美人画の見どころ

人物の内面までも表現する写実性の高い緻密な描写

京女の化粧顔/上村松園(うえむらしょうえん)

「人生の花」1899(明治32)年

京都市美術館蔵

京都画壇の女性画家・上村松園は、1890(明治23)年、15 歳で『四季美人図』が脚光を浴びてから画家として世に知られていきました。その時期と重なるように、近代の日本画界に「美人画」というジャンルが形成されていきます。 『人生の花』は花嫁とその母親を描いた、松園が初期に描いた代表作。まだ江戸時代の名残りがある当時の京都の婚礼衣装と化粧を観察し、克明に再現しています。当時、松園は花盛りの20 代半ば。女性の社会進出が難しい時代に生涯を画業に捧げた松園はのちに、この作品に「青春の夢を託した」と語っています。

この作品には、江戸時代に京都でも流行した下唇を濃く玉虫色に塗る「笹紅」や、母となった女性が眉を剃り落とす「青眉」が見られます

「人生の花」は京都市京セラ美術館コレクションルームで展示の場合あり

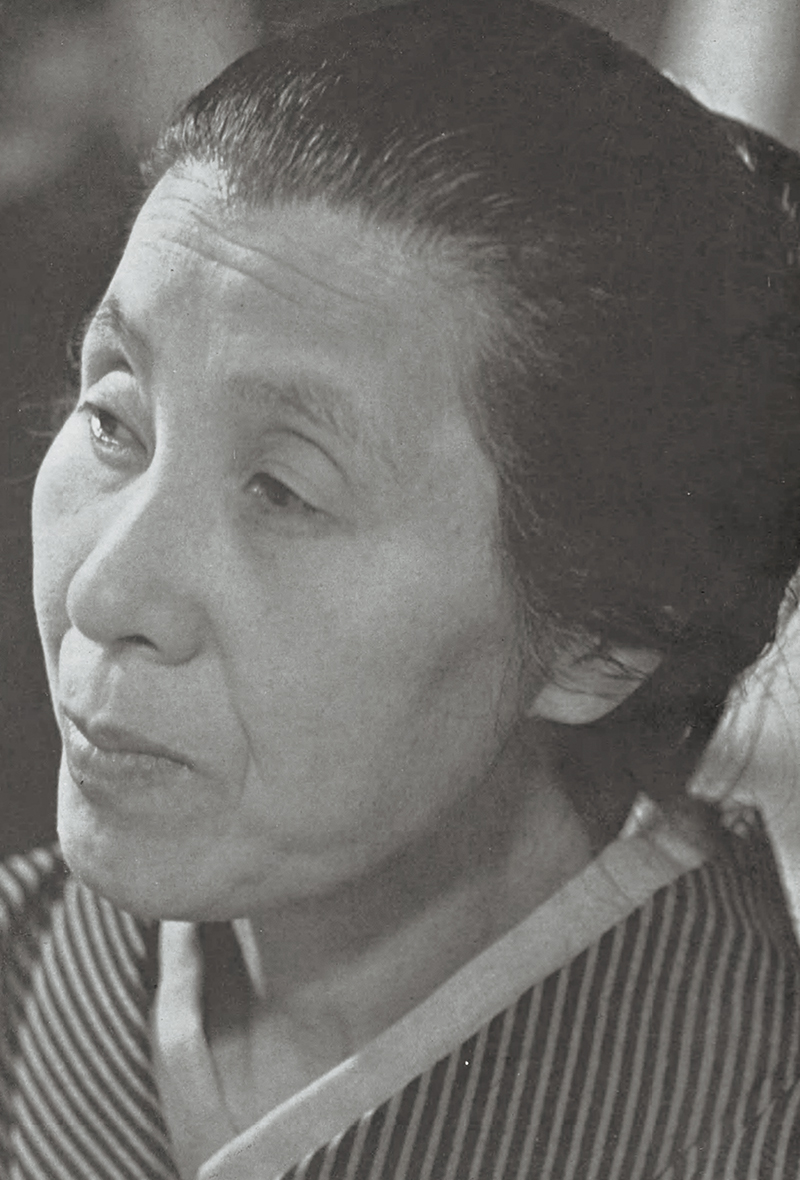

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」

上村松園(1875~1949年)

四条御幸町のお茶販売店に生まれる。1887(明治20)年、12歳で京都府画学校に入学後、円山派の鈴木松年に師事。その後、楳嶺に師事。楳嶺の死後はその門下の栖鳳に師事。1948(昭和23)年、女性初の文化勲章を受章。

鏑木清方(かぶらききよかた)・伊東深水(しんすい)に並び、日本画の美人画三巨匠に挙げられる松園。明治末期からすでに「東の清方・西の松園」と言われていました

瞬間の舞妓の美/竹内栖鳳(たけうちせいほう)

「アレ夕立に」1909(明治42)年

髙島屋史料館蔵

明治・大正時代の京都画壇を牽引した大御所・竹内栖鳳。動物画で有名な栖鳳の人物画は3点のみと言われ、『アレ夕立に』はその中の貴重な作品です。舞妓が清元節(きよもとぶし)『山姥(やまんば)』の「あれ夕立に濡れしのぶ」という一節を舞う瞬間の姿を捉えた作品で、流れる髪、光る扇子からのぞく首筋の存在感などが圧倒的な写生力で表現されています。栖鳳は人物画において、描き手とモデルの感情、その場の気分までも写し出すべく、ポーズや画面構成を綿密に考え、この作品では舞妓に何度も舞わせて写生を繰り返したと言われています。

着物の帯の模様が決まらず、栖鳳は多くの帯地を取り寄せました。しかしどれも考えに合わず、最終的に実在しない水墨柄の帯を自ら創作して描きました

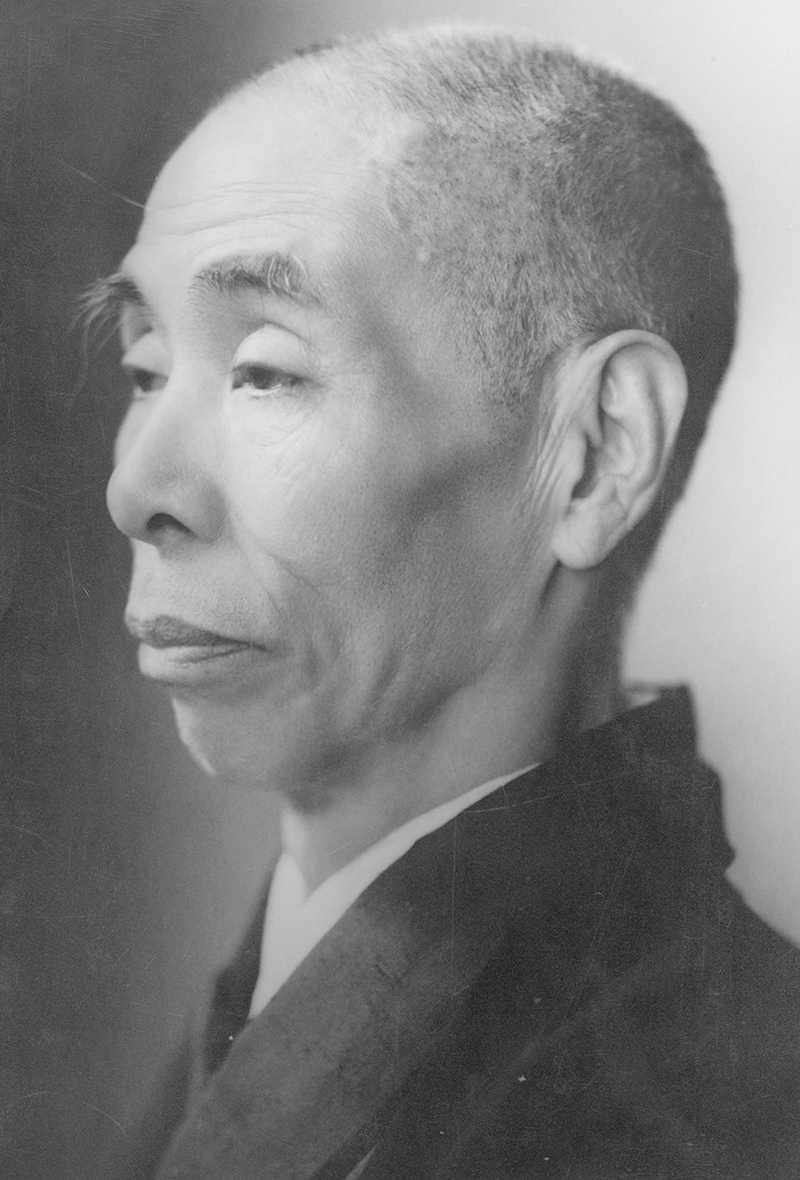

画像:京都市立芸術大学芸術資料館蔵

竹内栖鳳(1864~1942年)

御池油小路の川魚料理店に生まれる。1881(明治14)年、楳嶺に師事。楳嶺の死後、京都市美術工芸学校(京都府画学校の後身)教諭、1909(明治42)年創設の京都市立絵画専門学校教授に。1937(昭和12)年、第1回文化勲章受章。

ナビゲーターらくたび 田中 昭美さん

らくたびは、京都ツアーの企画を行うほか、京都学講座や京都本の執筆など、多彩な京都の魅力を発信しています。

制作:2025年03月