路案内3 自然を楽しむ

|

京都市街の東側は、その長く続く稜線の美しさから東山三十六峰と呼ばれる山々が連なっています。そして、その東側に位置し、大津と京都の間にそびえるのが逢坂山。琵琶湖疏水は、これらの山々の中も貫いています。 天気のいい日には、山の中を歩いてみましょう。おいしい空気と清々しい風、目の前に開ける眺望、そして、琵琶湖疏水工事最大の難所ともいわれた竪坑も見ることができます。 山へ向かう際は、動きやすい服装と歩き慣れた靴で。京都一周トレイルの標柱がよい目印になります。 |

|---|

- 蹴上インクラインの線路を歩いて、日向大神宮の境内を通り抜けてから大文字山へ入ります。大文字山山頂では京都市街と山科方面の眺望が楽しめます。6方向に分岐する七福思案処や山頂手前の四ツ辻では、必ず行き先の確認を。

- 京阪山科駅からスタート。琵琶湖疏水を横切って、まずは毘沙門堂と山科聖天にお参りを。山科聖天を右手にして進めば林道、その後登山道を歩いておよそ1時間半で大文字山の山頂に到着します。山頂から約10分、山を下りると、五山送り火で知られる「大」の字の火床へ。京都市街のパノラマビューが眼下に広がります。ひと息ついたら、再度山頂へ上がり南禅寺へ向かって下山です。そこには、ダイナミックな南禅寺・水路閣が待っています。

- 京都と北国(ほっこく)街道を結ぶ「大関越え」の脇道にあたることからその名が付いた「小関越え」。京都から三井寺への最短ルートだったことから、古くから参詣道としても使われました。峠の手前で琵琶湖疏水の第1竪坑を見ることができます。

※登山の際は、ルートや天候、持ち物など事前準備をしっかりと行い、できる限り一人での行動は避けてください

眼下に雄大なびわ湖や大津市街が広がる高台にある名刹。境内には天智・天武・持統天皇の産湯として用いられた霊泉があり、「御井(みい)の寺」として親しまれてきました。弁慶との逸話を伝える梵鐘が残るほか、国宝や重要文化財に指定された仏像や絵画などの名宝を数多く所蔵しています。

◎大人600円・中高生300円・小学生200円

◎077-522-2238

◎大津市園城寺町246

◎三井寺駅下車 西へ徒歩約10分

http://www.shiga-miidera.or.jp/

- 観音堂からの眺め

- 琵琶湖疏水の取水口をはじめ、びわ湖や京阪電車の姿も見ることができる絶好のフォトスポットです。

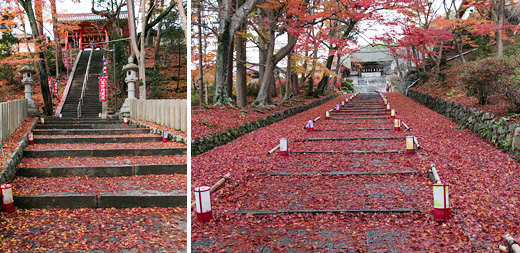

七福神のひとつ、毘沙門天をまつる寺院。宸殿の116面にも及ぶ襖絵は、狩野派の流れをくむ狩野益信の手によるもの。どの位置から見ても鑑賞者が中心に立つことができるという逆遠近法が用いられ「動く襖絵」と呼ばれています。樹齢150年を超えるシダレザクラや、夏の青もみじ、参道を赤く染める紅葉のトンネルなど自然の美が訪れる人々を魅了します。

◎8時30分~17時 ※12~2月は~16時30分

◎殿舎:大人500円・高校生400円・小中生300円

◎075-581-0328

◎京都市山科区安朱稲荷山町18

◎京阪山科駅・地下鉄山科駅・JR山科駅下車 北へ徒歩約20分

5世紀創建という歴史ある社。伊勢神宮と同様の神明造が用いられた社殿には天照大神がまつられ「京のお伊勢さん」として古くから信仰を集めてきました。東海道が栄えていた時代には、往来する旅人が道中祈願に立ち寄ったとも言われています。現在も厄除けや縁結びの神様として静かに時を刻んでいます。

6本の山道が交差するこのポイントは「七福思案処」と呼ばれます。ここから毘沙門堂、日向大神宮、南禅寺へそれぞれ向かうことができます。眺望はありませんが、広くなっているので、休憩にも便利なスポットです。

疏水工事では、山の両端からだけでなく上からも穴を掘り、そこから両側へ掘り進める竪坑方式を国内で初めて採用。第1竪坑はその時のものです。大量の湧き水と戦いながらの掘削は、最大の難工事でした。

※通常非公開。近づいて見ることはできません

※柵を乗り越えての撮影などは絶対に行わないでください

標高465m。大文字山の山頂からは、山科の街や大阪へ流れる淀川が見渡せます。山頂にはベンチやテーブルがあるので、ピクニックにオススメ。空気の澄んだ日には、遠く大阪の「あべのハルカス」が見えることもあります。

夏の風物詩・京都五山送り火。その「大」の字の火床が並ぶ場所からは、京都市街が一望できます。中央の十文字の場所は「金尾(かなわ)」と呼ばれ、送り火当日は、弘法大師堂の灯明が親火として点火されます。

※上記c、d:京都五山送り火の日は、大文字山に登ることはできません