路案内2 近代建築を知る

|

琵琶湖疏水にかかわりのある建造物には、レンガが多く用いられています。長らく木造建築が主流であった日本において、幕末以降、外国との技術交流の中で新しく登場したレンガ造りの建物は、文明開化のシンボル的な存在でした。 明治以降、日本はどんどん近代化の道を進み、服装や生活様式だけでなく、建築にも大きな変化が訪れます。県庁舎や市庁舎といった公共の建物をはじめ、実業家の邸宅などにも西欧の建築様式を取り入れた建物が建てられるようになりました。 |

|---|

1934(昭和9)年竣工。2003年以降、保存運動により改修工事が行われましたが、デザイン面で最も注目すべきスクラッチタイルは可能な限りそのまま使用されています。地下には、イタリアンレストランや和フレンチレストラン、ハワイアンカフェなどがあるので、散策の途中に立ち寄るのもオススメ。

◎077-522-8220

◎滋賀県大津市浜大津1丁目4-1

◎びわ湖浜大津駅下車 南東へすぐ

※レストランについては、別途お問い合わせくださいhttp://www.kyu-otsukoukaidou.jp/

山科疏水沿いに立つ不思議な外観が印象的なこの建物は、京都工芸繊維大学の前身である京都高等工芸学校の2代目学長・鶴巻鶴一の邸宅として1929(昭和4)年に建てられたもの。日本のモダニズム建築の先駆けとして高く評価されています。2014年には、国の登録有形文化財に登録されました。

◎通常は内部非公開

※塀の外から外観を見ることができます

◎地下鉄御陵駅下車 北へ徒歩約10分

写真撮影:市川靖史

- ▲栗原邸(旧鶴巻邸)内観

- 設計は、同じ学校の教授・本野精吾。本野は内装や家具のデザインも手がけており、家具は当時のまま保存されています。

- 第11号橋

- 第3トンネル東口のそばに、日本初の鉄筋コンクリート橋として知られる第11号橋が架かっています。橋からすぐの石碑には「本邦最初鐵筋混凝圡(コンクリート)橋」と当て字で文字が書かれています。

- ▲洋館室内

- 無鄰菴会議が開かれた部屋は、花鳥文様が描かれた格天井。

最も格式の高い天井様式で、元離宮二条城などにも見られます。

1896(明治29)年に造営された近代日本庭園。明治・大正の元老・山県有朋の別荘で、彼の指揮のもと造園家・7代目小川治兵衛が作庭しました。敷地の角には、日露戦争直前の外交方針を決定する「無鄰菴会議」が行われたレンガ造りの洋館が。室内では、当時の様子をしのばせる絵画や調度品などを見学することができます。

◎8時30分~16時30分(受付) ※時期により異なる

年末年始休業

◎075-771-3909

◎京都市左京区南禅寺草川町31

◎地下鉄蹴上駅下車 北西へ徒歩約5分

https://murin-an.jp/

九条山の高台に見えるレンガ造りの瀟洒な建物は、旧・九条山浄水場(御所水道)ポンプ室。御所へ防火用水を送るために1912(明治45)年に建てられたものです。設計は、京都国立博物館を手掛けた片山東熊と山本直三郎。当時、皇太子だった大正天皇が視察に来る計画があったため、円形のバルコニーなど、ネオ・ルネサンス様式の装飾が施されています。

◎地下鉄蹴上駅下車 南東へすぐ

- 水路閣の上部︎

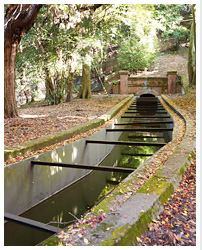

- 水路閣の上部には幅約2mの水路があり、現在も蹴上から分かれた水がこの水路を通り、哲学の道へと流れています。

南禅寺境内にある全長93mにも及ぶ水路閣。レンガ造りが独特の情緒を醸し出す、京都を代表する近代建築のひとつです。琵琶湖疏水を手掛けた田邉朔郎が設計したもので、南禅寺との境に建築するため景観が尊重されたデザインに。120年以上経った今でも現役で疏水が流れており、水の流れは哲学の道沿いの疏水分流へとつながっていきます。

◎地下鉄蹴上駅下車 北東へ徒歩約10分

1291(正応4)年、亀山法皇によって創建された臨済宗南禅寺派の大本山。京都屈指の紅葉の名所として知られます。正門にあたる三門は、日本三大門のひとつ。楼上内陣に上がれば京都市街を一望できます(要拝観料)。

1933(昭和8)年竣工。1928(昭和3)年に京都で行われた昭和天皇即位の礼を記念して計画された建物で、当初は大礼記念京都美術館といいました。設計は、公募で選ばれた前田健二郎。洋風の建物に和風の屋根を載せる帝冠様式を採用しています。東側には、疏水の水を引き込んだ庭園があり、例年5月頃には藤の花が楽しめます。

◎9時~16時30分(受付)/

月曜(祝・休日を除く)・年末年始休館

◎075-771-4334(テレホンサービス)

◎京都市左京区岡崎円勝寺町124(岡崎公園内)

◎神宮丸太町駅下車 南東へ徒歩約20分/

地下鉄東山駅下車 北へ徒歩約10分