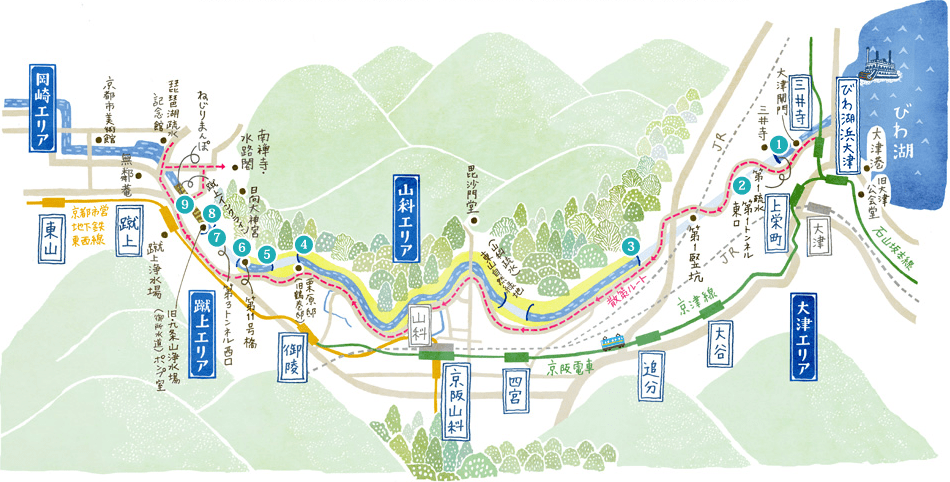

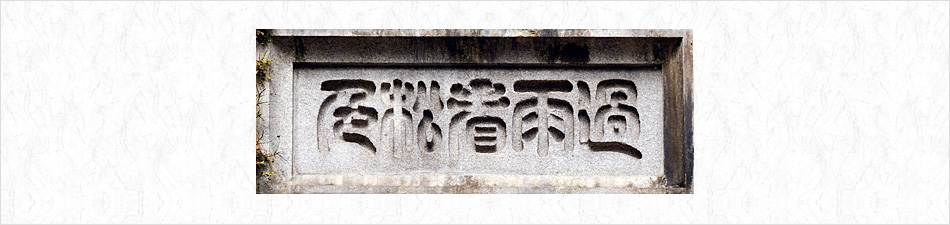

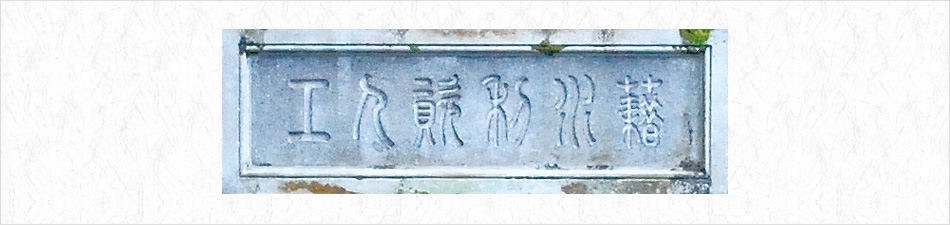

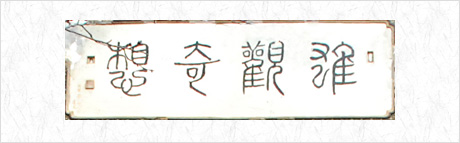

疏水沿いを巡っていると、トンネルの入り口に文字が彫り込まれた額があることに気づきます。

実はこれ、疏水建設に関わった人々や、当時の日本を支えた政治家・権力者がその思いを書き記したもの。

琵琶湖疏水のできた一世紀前、その一大事業の完成を見た人々が、

水の流れや建築物の美しさを目の当たりにした感動が雅やかに表現されています。

![]()

![]()

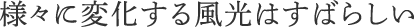

びわ湖の取水口からはじまる疏水がくぐる最初のトンネル。その東側の入口は、四季折々に色を変える草木や花に縁取られています。空の色を映して流れる水面と、季節によって鮮やかに変わる自然の美。

その調和を写し取った一節です。

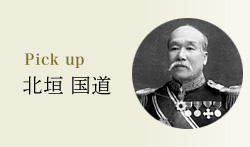

長州藩出身で明治維新の中心人物。

琵琶湖疏水の計画の実現に奔走した当時の京都府知事・北垣国道もかつて伊藤の故郷である長州に身を寄せていました。その縁もあり、疏水の計画を知らされた際、伊藤はその事業の大きさに懸念を示しながらも、京都の近代化のために協力を約束しました。

![]()

![]()

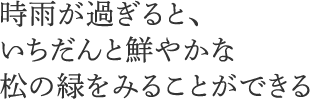

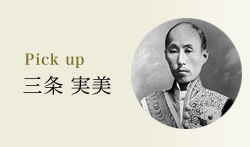

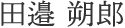

第1トンネルの中に掲げられた知られざる扁額。琵琶湖疏水は、京都の近代化や人々の生活向上を目指したものでもありました。天皇の御代の続くことを願い、国家の泰平と繁栄を詠ったこの一節。かつて、トンネルの中を行き来した舟の乗員たちはこれを眺めていたのでしょう。

※通常トンネル内に入ることはできません

第3代京都府知事であり、琵琶湖疏水建設の立役者。疏水工事にあたっては当時工部大学校を出たばかりで、23歳という若さであった田邉朔郎を責任者に大抜擢。

その度量の大きさだけでなく、住民の反対や対立する滋賀県知事との粘り強い交渉、政府要人との強いコネクションなど、北垣の行政手腕があったからこそ、琵琶湖疏水は完成を見たのです。

![]()

![]()

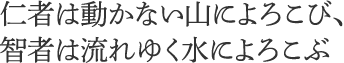

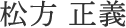

狭く暗いトンネルの洞門を出て、再び疏水の水は日の下を流れていきます。木立の並ぶ広く豊かな自然に囲まれ、水をたたえてとうとうと流れる疏水のゆるやかな流れにふさわしい一節です。

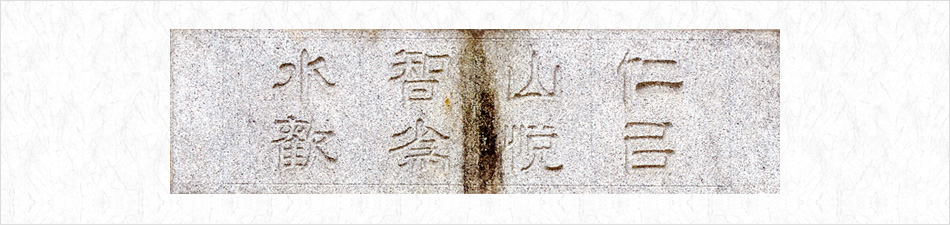

伊藤博文と同じく長州藩出身。疏水工事に着手した時の内閣総理大臣が伊藤、第1疏水が完成した時の内閣総理大臣が山県でした。その両名がトンネルの入口、出口に名を連ねていることに、薩長を中心とする藩閥政治の空気が感じられます。山県は普請道楽、庭好きとしても知られ、疏水完成後、その水を利用した別荘・無鄰菴を造営しました。

![]()

![]()

人の知恵と力を集結して作られた琵琶湖疏水。山を貫き、水を導いた一大工事の裏側には、政財界のトップから庶民まで多くの人々による懸命な努力がありました。今では穏やかに流れる疏水の水。水面を眺めながら、その裏にあった時代の流れを感じてみるもの面白いかもしれません。

![]()

![]()

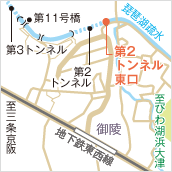

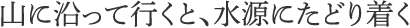

山の間を貫き、木々の間を縫うように走る琵琶湖疏水。疏水を逢坂山に沿って戻っていくと水の力で近代の日本を支えた、“水源”びわ湖へとたどり着きます。

![]()

![]()

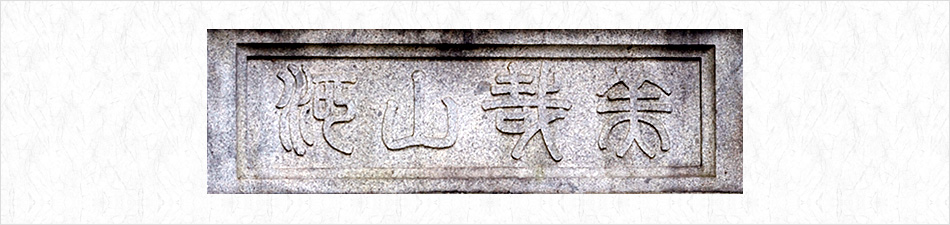

第3トンネルの周辺は松が多く生えており、雨上がりには松葉が濡れ、しずくに輝く風景が見られます。かつて、疏水を舟で渡った人たちもその景観に息を呑んだのではないでしょうか。また、自らの姓と“松”を重ねているところにも、洒落が感じられます。

![]()

![]()

第1疏水と第2疏水が合流する地点。赤レンガの旧・九条山浄水場のポンプ室があり、一帯には緑豊かな景観が広がります。水はますます勢いを増し、幅広くなった疏水が豊かに自然の中を流れていく。美しい景観をのびのびと謳った一節は、この場所にとてもふさわしく響きます。 ※通常第3トンネル西口周辺は立入禁止ですが、道から見ることができます

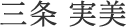

公家の出身で第2代内閣総理大臣、黒田清隆と第3代内閣総理大臣山県有朋の間で、暫定内閣を取り仕切った人物。琵琶湖疏水計画が申請された時期には太政大臣を務めていました。琵琶湖疏水に掲げられた扁額のうち、三条実美は自ら筆をとったものであると言われています。また、琵琶湖疏水のほか、旧国鉄の旧逢坂山トンネル入口にも、三条実美の扁額を見ることができます。

![]()

![]()

第1疏水、第2疏水が合流し、第2期蹴上発電所や南禅寺・水路閣へとつながる合流トンネルにかかる一節。びわ湖から水を引き、山を貫き、その力を利用して水運を動かし、電気をおこし、都市を潤す。琵琶湖疏水の大事業に寄せた、青年技師田邉朔郎の熱き心が垣間見えます。

![]()

![]()

明治期の国内外の最先端技術を駆使して建設された琵琶湖疏水。

自然のエネルギーを電力に転用する試みは、日本初の路面電車の開通など市民の生活を大きく変えました。

多くの反対を乗り越え、多くの人々と手を取り合い、世紀の事業を成し遂げた北垣知事。

ねじりまんぽの南口、北口に掲げられたふたつの扁額には、当時の強い意志、

そして完成を見た感動がありありと記されています。

また、この扁額はかつてこの近辺で焼かれていた「粟田焼」の陶板で作られており、

扁額からは細かに入った貫入(かんにゅう:ひびのような模様)の見事な模様を今も見ることができます。

※読み、ならびに解釈については諸説あります。