京都エリア 追分〜御陵〈京津線〉

- 追分の陸橋

- 諸羽トンネル

- 山科駅

- お立ち台

- 御陵のS字カーブ

- 京津電車陸橋

- 旧京津線御陵駅跡

-

-

-

京津線 追分駅 最大勾配40‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 追分駅として開業 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 追分駅となる 1979(昭和54)年

西大津バイパス新設に伴い、駅を西に移設

京都に続く街道沿いとして栄え、大津絵発祥の地としても知られる追分。駅のホーム壁面にも大津絵がいくつか飾られており、京都から来れば大津に入ったことを感じることができます。追分の魅力はそれだけではありません。駅から北西へ徒歩約15分にある陸橋。ここで見られる、長等山トンネルから抜け、ゆるやかにカーブを描く電車の姿が絶景で、鉄道ファンの間では有名な撮影スポット。次々と登場するのは京阪…ではなく、JRの電車。新快速や貨物列車、特急サンダーバードと、その顔ぶれは多彩です。それぞれの電車の顔つきをじっくりと観察してみては?

-

-

-

京津線 四宮駅 最大勾配10‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 四宮駅として開業 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 四宮駅となる

琵琶湖疏水にはトンネルが4つあり、大津側から順に第1トンネル、第2トンネルと番号が振られていますが、諸羽トンネルは名称が番号ではなく、看板にあたる扁額もありません。というのもこのトンネルは国鉄湖西線の開通によって新設されたからです。完成は 1970(昭和45)年。山科の山裾を通っていた疏水と湖西線の線路とが近づきすぎないよう、全長520mのトンネルが新たに掘削され、疏水を山側に移しました。トンネル東側には、かつて舟の荷下ろしや船頭の休憩場所となっていた四ノ宮船溜があり、かつての疏水跡は東山自然緑地として、散策にぴったりの静かな遊歩道となっています。

» 東山自然緑地についてはこちら

-

-

-

京津線 京阪山科駅 最大勾配10‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 毘沙門道駅として開業 1921(大正10)年

山科駅前駅に改称 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 山科駅前駅となる 1953(昭和28)年

京阪山科駅に改称

山科駅は、明治期に書かれた小説、徳富蘆花の『不如帰(ほととぎす)』の中で主人公夫婦がすれ違う有名な場面に出てきます。この場面を受け、萩原朔太郎もすれ違う愛の隠喩として詩『夜汽車』の作中で山科を用いています。そんな恋人たちが度々描かれた山科駅は、実は当時ずっと南に位置していました。官設鉄道開通時の東海道線は、東山を避けるために南へと大きく迂回していたからです。1921(大正10)年に新ルートとなってから、今の場所に移設されました。廃線となった旧線跡は、その後敷地を利用して日本初の高速道路・名神高速道路に生まれ変わりました。

今の山科駅にも国鉄時代の名残がほんのり

安朱橋から御陵方面へ疏水沿いを歩いて行くと、急に木立が抜け、見晴らしの良い展望台に辿り着きます。まず目に飛び込んでくるのは、電車が宙を走るかのように高く築かれたJRの山科大築堤。数多の鉄道写真の撮影地として、鉄道愛好家たちの間では有名なスポットです。その下をすり抜けるように走るのが、京阪電車京津線。京阪電車とJRが並ぶ瞬間に出合えたらいいことがあるかもしれません。ちょっとした休憩スポットにもなっているので、疏水散策の折に電車を眺めてみてはいかがでしょうか。

-

-

-

京津線/地下鉄東西線 御陵駅 最大勾配3‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 御陵駅として開業 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 御陵駅となる 1997(平成9)年

京都市営地下鉄東西線乗り入れに伴い、新地下駅使用開始

御陵駅へ向かう手前で、右に左に、S字を描くように電車はJRの高架をくぐって、地下道へと入っていきます。しかし、ここにも謎が。官設鉄道東海道線の現行ルートは1921(大正10)年の開通、一方で京津電気軌道の開業は、それをさかのぼる1912(大正元)年です。このS字カーブは、まだ存在しないルートを迂回したことになります。少し不思議ですね。実は官設鉄道の工事計画を事前に知った京津電気軌道が、なるべく官設鉄道を優先する形で敷設したといわれています。元々地形上カーブの多い京津線ですが、カーブに歴史ありです。

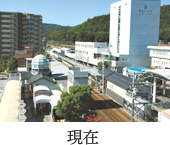

もうひとつ、S字カーブのお話です。カーブの真ん中でJRの下をくぐる京津線ですが、このJR陸橋の名は「京津電車陸橋」。その名前から、京津電気軌道時代のものだとわかります。建造されたのは1921(大正10)年、京津電気軌道が京阪電気鉄道と合併したのが1925(大正14)年。この陸橋の下を京津電車が通っていたのは、たったの4年間ということになります。以来90年以上を経ても名前を変えることなく、当時を物語っているのです。時代の証人ともいえるこの陸橋、現在は車窓からその姿を見ることができます。京津線で大津から京都方面におでかけの際は、向かって右側をぜひチェックしてみてください。

◎車窓から見ることができます(大津から京都へ向かって右側)

御陵駅から南東へしばらく行ったところにある、「陵ヶ岡みどりの径」。三条通から住宅地へ細長く続く遊歩道ですが、大きくカーブして再び三条通に戻ります。こちらは旧線跡で、かつて京津線が地上を走っていた時代の御陵駅舎付近が遊歩道に生まれ変わった姿です。1997(平成9)年に京都市営地下鉄東西線が開通し、同時に京津線も御陵以西が地下鉄に乗り入れ、駅舎も地下駅となりました。カーブを描く遊歩道の形以外にも、手すりがレールでできており、かつて鉄道が走っていた名残を垣間見ることができます。

京津線は3つの顔を持ちます。びわ湖浜大津を出た電車はしばらく路面電車として走り、上栄町付近からは40‰という日本有数の勾配・カーブが続く登山電車、御陵からは一気に地下へ潜り、地下鉄として走ります。多様な区間を走ることから、「劇場路線」ともいわれており、日本でただひとつの珍しい路線です。また、路面区間を4両編成で走るのも京津線ならでは。通常、路面電車は1編成30m以下という規定がありますが、京津線は地下線でもあるため特例で1編成4両・66m。日本では最長、世界でも有数と言われています。

これだけ性格の異なる路線を走るために、800系の車体には多くの技術が結集しています。(1)パンタグラフ(集電装置)は地上と地下どちらでも使える仕様、(2)2ユニット全動力車で、急勾配区間で1ユニットが故障しても走行が可能、(3)地下線は自動運転が可能など、挙げればきりがありません。

ご乗車の際は、次々と変わる車窓からの眺めもさることながら、ハイテクカー800系そのものを楽しんでみませんか。

多くの技術が結集された800系はかなり高価とか。