大津エリア びわ湖浜大津〜追分〈京津線〉

- 急勾配区間

- スプリンクラー

- 旧逢坂山隧道東口

- ねじりまんぽ

- 蝉丸(上関寺)跨線橋

- 関蝉丸神社下社

- レールでできた架線柱

-

-

-

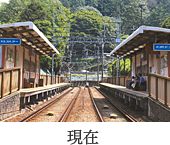

京津線 上栄町駅 最大勾配40‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 長等公園下駅として開業 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 長等公園下駅となる 1959(昭和34)

上栄町駅に改称

京都の東に位置し、かつては関所として知られた逢坂山を越える区間、上栄町〜大谷は京津線最大の難所といわれています。理由は、最大61‰(パーミル)にもなる日本有数の傾斜。この61‰は、大井川鉄道井川線の90‰、箱根登山鉄道の80‰に次いで日本第3位。日本では、一般的な電車が登ることのできる勾配は35‰と定められており、これを越える傾斜を登る車両は特殊な設備を備えているのです。急勾配の区間は長くないものの、前後にカーブや勾配が断続的に続くため、電車は常にゆっくりと進んでいます。

‰(パーミル)とは

%の10分の1の値。鉄道では勾配を表すことが多く、1000m進んだときに1m高くなると1‰です。つまり61‰は1kmで61mの高低差ということになります。

併用軌道に切り替わるカーブ

京津線には勾配の他に、もうひとつ難所があります。それは急カーブ。開業当時の新聞にも「恐ろしいほどの曲線と急坂」と書かれたほど。びわ湖浜大津駅を出て、上栄町駅に入る手前から大谷駅まではカーブの連続です。制限速度を大幅に下げて安全運転を行っているものの、急カーブでは電車の出すフランジ音(車輪とレールの擦れる音)はかなりの大きさになります。それを軽減するために役立っているのが、スプリンクラー。線路沿いを歩けば、電車が来る前にもくもくと水煙を上げるレールを見ることができます。上栄町駅以外にも、関蝉丸神社下社前やびわ湖浜大津駅付近などにも設置されています。

1880(明治13)年に竣工したトンネル、逢坂山隧道。この完成により官設鉄道の大津と京都の線路がつながりました。黎明期の鉄道の建設は、イギリスの指導の下に行われていましたが、鉄道の父といわれる井上勝工部省鉄道局長は、日本の技術者のみで建設に挑みます。掘削に携わったのは生野銀山(兵庫県)の坑夫たちで、なんとノミやつるはしを使った手作業でトンネルを掘り切ったといわれています。トンネルは東海道線の新ルート開業に伴い1921(大正10)年にその役目を終え、現在は東口のみが残ります。入口上部には、三条実美による「楽成頼功」の篇額。本来は「落成」と書くところですが、「『落』の字はトンネルの落盤を連想させる」と「楽」の字を当てたといいます。同じ三条実美の扁額がある琵琶湖疏水第3トンネル西口と併せて見てみては。

» 第3トンネル西口についてはこちら

ねじりまんぽといえば、蹴上インクラインが有名ですが、大津にも100年以上前のねじりまんぽが現存します。それが上栄町にひっそりと残る、吾妻川橋梁です。ねじりまんぽは特に近畿地方で多く用いられましたが、今では全国でも30か所ほどしか残っていないそうです。なかでも東海道本線はねじりまんぽの宝庫といわれ、吾妻川橋梁も、かつて旧東海道本線が上を走っていましたが、今は国道1号が通ります。ガードレールに遮られ、わかりにくい場所にありますのでご注意ください。廃線後も残っているものとしては珍しいもので、一見の価値あり?

上栄町駅近く、京津線が東海道本線を越える位置では、跨線橋(こせんきょう)が重厚なレンガ造りのたたずまいを見せています。1921(大正10)年に造られました。当時、官設鉄道が大津〜京都の線路を結ぶ計画を立てていた際、この場所ですでに開業していた京津電気軌道(現・京阪電車京津線)と線路を交差する必要がありました。そこで京津電気軌道の下にトンネルを造り、線路を通して完成したのがこちら。今でも跨線橋の上を京津線が、下をJRが通っており、京阪電気鉄道では「蝉丸跨線橋」、JRでは「上関寺隧道」といいます。上を通るか、下を通るかでひとつの橋に二つの名前がつけられているのも交差点ならではといえます。

◎車窓からも見ることができます

平家物語や百人一首にも登場する琵琶法師・蝉丸を祀った関蝉丸神社下社。芸能のほか、盲目だった蝉丸が開眼したことから眼病にもご利益があるといわれる由緒正しき神社ですが、ひとつ変わったところがあります。それは参道に続く鳥居の目の前を走る、京津線の線路。鳥居の前を踏切の遮断機が上下する姿は、さながら関所のよう。車窓から見える鳥居が間近に迫るさまは、非常に珍しい光景です。夏に線路のスプリンクラーが噴き出せば、打ち水効果でちょっとしたクールスポットにも。鳥居を横目に、国道1号を越えれば、京阪電車唯一(鋼索線を除く)のトンネル、逢坂山隧道(250m)です。

-

-

-

京津線 大谷駅 最大勾配40‰

1912(大正元)年

京津電気軌道 大谷駅として開業 1925(大正14)年

合併により京阪電気鉄道 大谷駅となる 1932(昭和7)年

移転 1996(平成8)年

駅を浜大津方に71m移設

大谷駅のホームはなんと、40‰という急勾配。山岳鉄道を除き、日本一(2番目は明知鉄道・飯沼駅の33‰)です。本来、山岳鉄道以外の駅ホームを建てられる場所は10‰以下と定められていますが、大谷駅は特例として建設当時、内務大臣から許可を得ています。その傾斜は、電車からホームに降り立つと視界が斜めに傾くほど。さらに注目すべきはホームに設置された木製のベンチ。左右で長さの異なる脚を見れば、その急勾配を実感できるはず。実際に駅に降りて確かめてみては?

山あいの区間・大谷〜追分の架線柱には秘密があります。一見するとただの鉄柱ですが、よく見てみると、線路の幅や勾配に配慮しながらレール、鋼材を組み合わせて作られているのがわかります。このレールは非常に歴史あるもので、なんと1910(明治43)年の京阪線開業当時に使われていたもの。1932(昭和7)年に官設鉄道の旧東海道線跡を利用して軌道を新設した際に、廃レールを用いることでこの架線柱が誕生しました。

これまでずっとカーブと勾配のためにゆったり走っていた電車はここからぐっと加速し、並走する国道1号の車をごぼう抜き。電車らしいスピード感を味わえます。

※線路沿いは交通量が多い車道ですので、路側帯からの見学はご遠慮ください。

◎車窓から見ることができます。京津線の前身である京津電気軌道が開業したのは1912(大正元)年8月15日。しかしこの時、まだ完全には開通していませんでした。その理由は、当時の上関寺駅近くにある官設鉄道東海道本線との立体交差部が完成していなかったため。開業後も線路は分断されたままで、なんと乗客は100m近くを歩いて大津までの電車に乗り継いでいたのです。4か月後の12月14日になって線路がつながり、京都〜大津が完成。当時、交通の要所だったこの区間の鉄の路は、レールを敷き、駅舎を建てた「人の手」だけでなく「人の足」によってもつながれていたのです。

旧逢坂山隧道付近にある官設鉄道の橋台跡。

官設鉄道と交差したこのあたりが徒歩区間となっていました。