紫式部

MURASAKISHIKIBU

平安時代の風習に「垣間見(かいまみ)」があります。

垣間見とは、ものの隙間からそっとのぞき見ること。

残された資料などをもとに、紫式部の人柄を

そっとのぞいてみることにしましょう。

紫式部の生涯

- どこで、いつ生まれたのか、名前すら実は謎のまま

- 日本最古の長編小説『源氏物語』の作者・紫式部。世界中で有名な女流作家ですが、詳しいことは定かではありません。藤原為時という漢学者の次女として、970(天禄元)年ごろに生まれたこと、一条天皇の時代に藤原道長を父にもつ中宮彰子(しょうし)に仕えた女房であったことなどが分かっていますが、生まれた場所や亡くなった場所、さらには本名もいまだはっきりとは分かっていないのです。

紫式部は幼い頃から聡明で勉強好きな女の子でした。父親である為時の知らぬ間に、当時男性のたしなみだった漢学まで身につけたそう。紫式部が後に書いた『紫式部日記』には為時が「男でなくて残念」と嘆いたというエピソードが記されています。

紫式部は当時としては晩婚でした。20代後半に父親ほど年の離れた藤原宣孝と結婚しますが、わずか3年で死別します。紫式部の歌集『紫式部集』には新婚早々の夫婦げんかのエピソードが書き残されていたり、夫の死後、悲しみの中で詠んだ歌が多く残されていたり…。充実した結婚生活であったことが想像できるとともに、紫式部の気の強さも感じられます。 - 悲しみから始まった物語の執筆

- 『源氏物語』の執筆も夫の死がきっかけでした。悲しみを紛らわせるために書き始めた物語がたちまち評判を呼び、当時の権力者・藤原道長の耳に入るほどになったのです。

時は一条天皇の御代(みよ)。道長は娘の彰子を天皇に嫁がせており、天皇の目を娘に向ける目的で当時話題になっていた紫式部を彰子に仕えさせます。

紫式部はあまり乗り気ではなかったようですが断りきれず、宮仕えを始めることとなります。彰子の出産に立ち会うなどしていた紫式部は宮中の出来事を『紫式部日記』に残していますが、そこには単なる記録だけでなく、周囲の人々の様子などが細かく描かれており、『源氏物語』と同様の繊細な目線と感性が見て取れます。 - 千年を超えて人々を魅了する、咲くべくして咲いた花

- 『紫式部日記』は1010(寛弘7)年で終わります。藤原実資の『小右記』によれば1013(長和2)年までは彰子に仕えていたようですがその後のことははっきりしません。一説にはその翌年に亡くなったとされ、現在、京都・紫野に墓所が残っています。

紫式部の人生で、その文才が輝いたのは中年以降のことでした。短い期間で長編『源氏物語』をはじめ、多くの歌を残した紫式部の才能は、開花するべくして咲いた花だと言えます。その背景には父親譲りの豊富な知識に裏打ちされた鋭い洞察力と、彼女ならではの繊細な感性が感じられるのです。

紫式部 相関図

紫式部を取り巻く人びと

紫式部が生きた平安時代中期。政治の実権は貴族にあり、宮中には天皇の后(中宮)などを中心とした文化サロンがありました。

人物をクリックすると説明文が表示されます

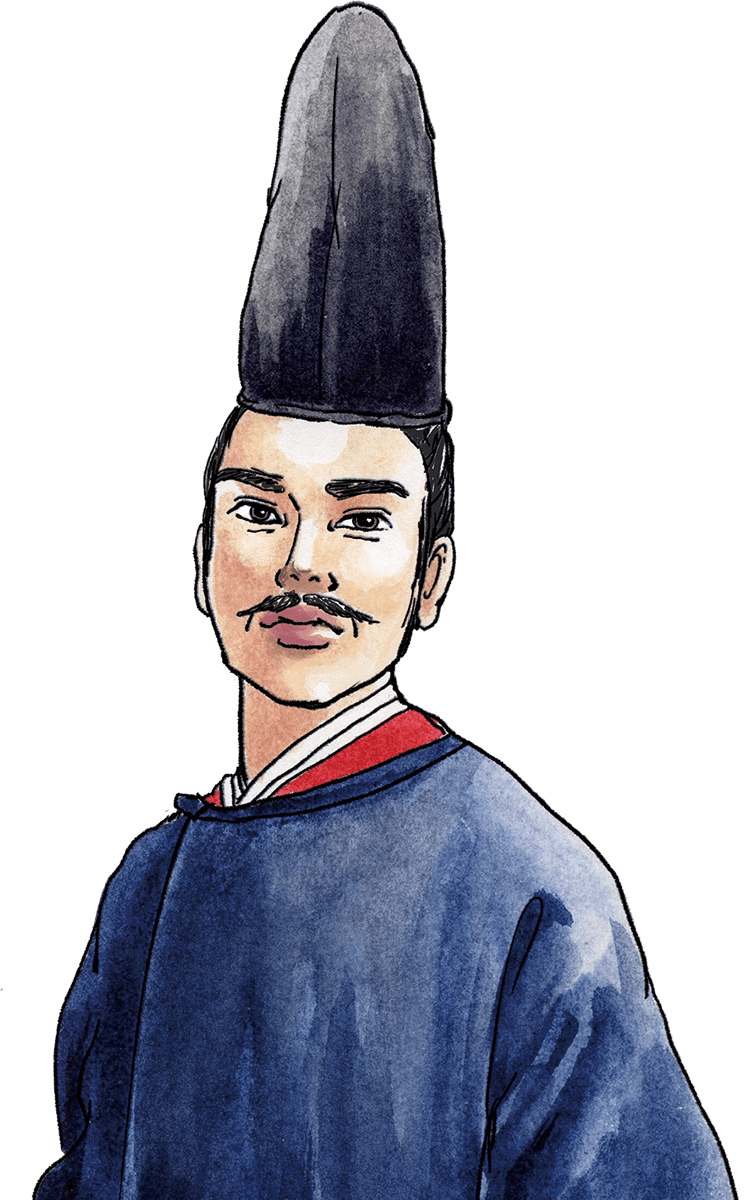

紫式部の父

藤原為時(ふじわらのためとき)

(生没年不詳)

優れた詩人として有名で、皇太子時代の花山天皇に学問を教えたことから天皇に即位後、学問に関することを管轄する役人「式部丞」に任命された。社交下手で、藤原道長から「愛想がない」と言われたこともある。

紫式部の夫

藤原宣孝(ふじわらののぶたか)

(?~1001年)

紫式部とは、またいとこの間柄にある。役人として非常に有能で、また舞楽や和歌にも通じていた。知的でウィットに富んだ人物だったようで、新婚早々に紫式部とけんかした際にも和歌のやり取りがあり、最後には宣孝が「お前には負けた」と引き下がっている。

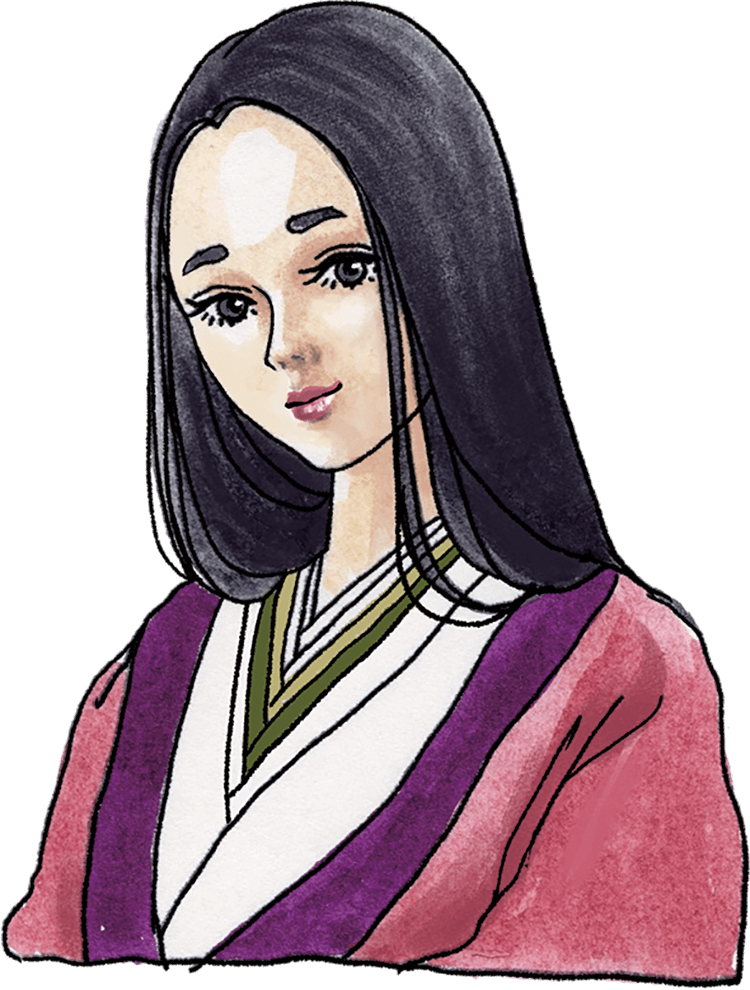

紫式部(むらさきしきぶ)

(生没年不詳)

作家・歌人。『源氏物語』のほか、『紫式部日記』『紫式部集』を著した。当時、女房は本名ではなく女房名で呼ばれるのが通例で、姓である藤原の「藤」と、父の役職である式部丞の「式部」をつなげて藤式部と呼ばれた。紫式部の呼び名は、『源氏物語』が知られるようになってからで、登場する紫の上をもじったもの。

中宮彰子の父

藤原道長(ふじわらのみちなが)

(966~1027年)

平安時代に権力を握った藤原北家、兼家の五男として生まれ、兄の死後、左大臣に就任。のちに娘4人を天皇のもとへ入内させ、外戚として摂関政治を行なった。一条天皇の后となった彰子のもとへ紫式部を呼んだのも道長の命による。紫式部と恋仲だったという説もある。

紫式部の同僚

和泉式部(いずみしきぶ)

(生没年不詳)

歌人。紫式部と同じく中宮彰子に仕えた。恋多き女性で多くの恋の歌を残しているほか、『和泉式部日記』も書いた。紫式部とは仲が良かったようで、男性とのやり取りについては苦言を呈しつつも、和歌のセンスは高く評価していたよう。

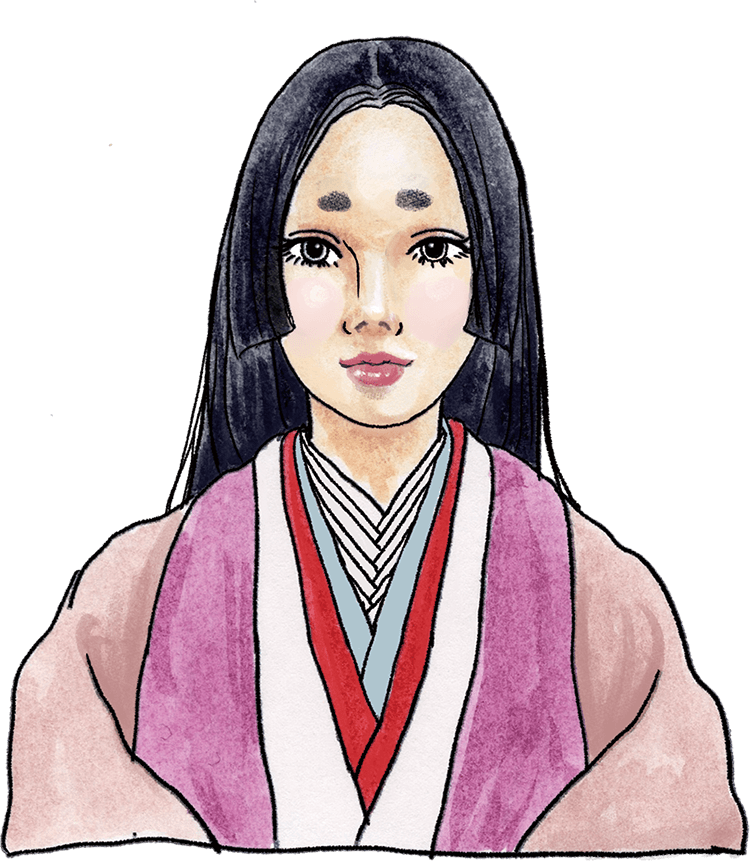

紫式部の主人、一条天皇の妻

中宮彰子(ちゅうぐうしょうし)

(988~1074年)

藤原道長の長女で一条天皇の中宮。のちに、後一条天皇、後朱雀天皇の母となった。紫式部をはじめ、和泉式部、伊勢大輔など歌に長けた女房(にょうぼう・高級女官)たちを従えて後宮に一大サロンを形成した。

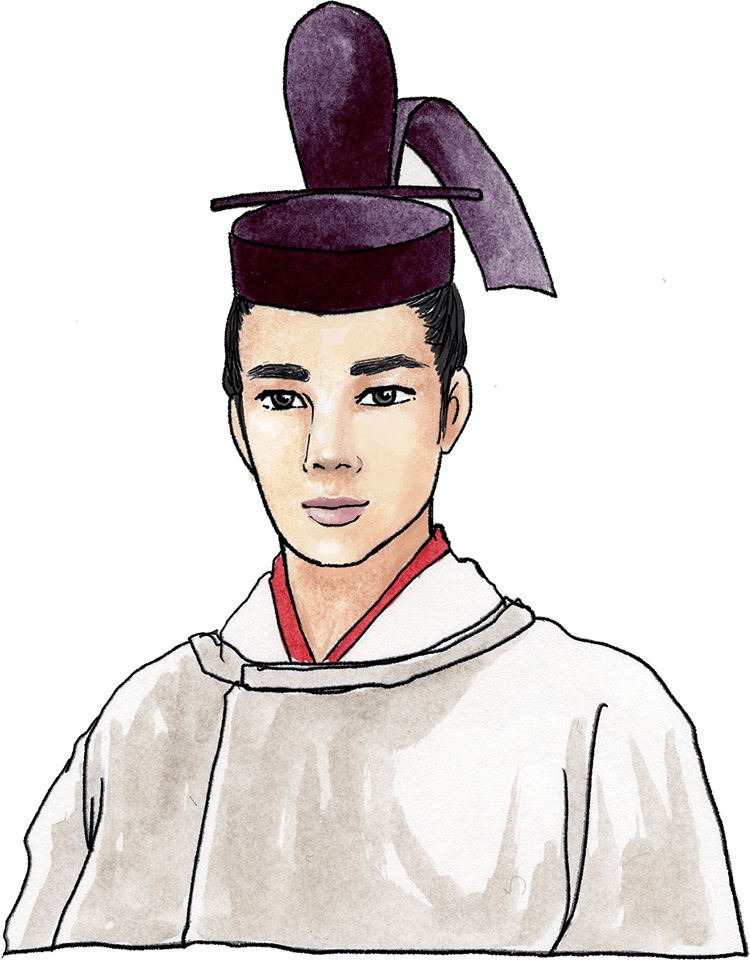

一条天皇(いちじょうてんのう)

(980~1011年)

第66代の天皇で在位は986~1011年。紫式部が仕えた彰子が入内する際にはすでに別の中宮(定子)があったが、藤原道長の圧力によって定子を皇后、彰子を中宮とした。この一帝二后は前例のないことだった。

紫式部のライバル

清少納言(せいしょうなごん)

(生没年不詳)

歌人・作家。皇后定子に仕えた。『枕草子』の作者として知られる。紫式部との面識はなかったが、ふたりは互いに良い印象ではなかったようで、清少納言は『枕草子』のなかで紫式部の夫や親戚をけなしており、一方『紫式部日記』で紫式部は清少納言のことを「自信満々だが見掛け倒し」と皮肉っている。

一条天皇の后

皇后定子(こうごうていし)

(977~1001年)

藤原道長と勢力争いをしていた道隆の娘で、一条天皇のもとへ入内。道長の圧力により中宮から皇后となる。天皇の寵愛を受け、一男二女をもうけるが、次女出産後すぐに死亡した。享年24。

監修:山本 淳子(京都先端科学大学教授)

滋賀・大津

紫式部ゆかりの地

千年以上にわたって人々を魅了する小説を残した紫式部ですが、自身のことはほとんど書き残していません。大津にあるゆかりの地を巡って、その面影を想像してみましょう。

-

『源氏物語』起筆 伝承の地

石山寺(いしやまでら)

京阪電車石山寺駅下車 徒歩約10分

747(天平19)年、聖武天皇の勅願によって良弁僧正が創建したと伝わります。平安時代、離れた場所にある社寺を参拝する物詣(ものもうで)が流行します。石山寺は京都の清水寺、奈良の長谷寺とともに三観音に数えられ、厚く信仰されていました。また京の都からそう遠くなく、悠々としたびわ湖の景観も楽しめることから女性たちにもとても好まれていました。

『蜻蛉(かげろう)日記』の著者・藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)をはじめ、中宮彰子に仕えた赤染衛門や和泉式部ら多くの女性が石山詣をしたようで、紫式部もそのひとりと伝えられています。

中宮彰子に「新しい物語を」と命ぜられたときに石山寺を訪れた紫式部。時はちょうど中秋で、びわ湖に映る月を見ていると、ふと光り輝く貴公子の姿が思い浮かんだそう。こうして『源氏物語』の執筆が始まったと言われています。

現在の本堂は1096(永長元)年の再建。内陣の東端に紫式部がこもったとされる小部屋「源氏の間」が残されています。

境内には寺名の由来となった硅灰石(天然記念物)が荘厳な景観を作り出している。

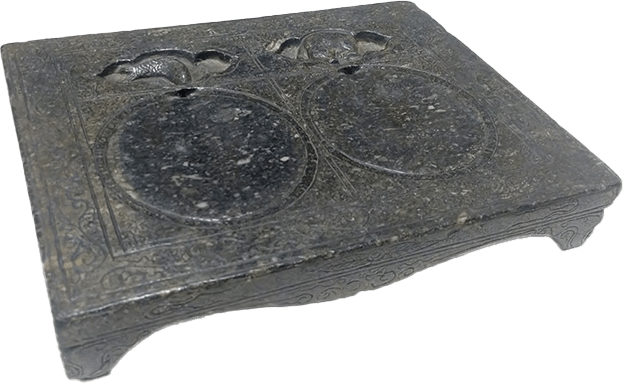

Episode of MURASAKISHIKIBU

石山寺は、紫式部が使ったとされる古硯を所蔵しています。墨をする場所が2つある硯で、紫式部は濃淡を使い分けて執筆していたといわれています。

伝紫式部料 古硯(石山寺蔵)

-

越前への旅立ちの地

打出浜(うちではま)

京阪電車石場駅下車すぐ

びわ湖の南端付近にある打出浜は古来、景勝地として有名でした。平安時代には石山詣の際に、打出浜辺りから舟に乗り、瀬田川を下って石山寺へ向かったと言います。

また、若き日の紫式部は父の赴任に伴って越前(現在の福井県東部)に向かいますが、その時にも大津から旅立ったと考えられています。- 滋賀県大津市 MAP

大津市打出浜

- 滋賀県大津市 MAP

-

石山寺への参詣道

逢坂の関(おうさかのせき)

京阪電車大谷駅下車すぐ

山城国(現在の京都府中部)と近江国(現在の滋賀県)の国境に設けられた関所。都から石山詣に向かう際には必ずと言っていいほど通る関所でした。古くから和歌などにもよく歌われており、また紫式部は『源氏物語』の「関屋」の中でこの地を舞台として登場させています。

- 滋賀県大津市逢坂 MAP

大津市大谷町

- 滋賀県大津市逢坂 MAP

-

紫式部の父が出家した寺

三井寺(みいでら)

京阪電車三井寺駅下車 徒歩約5分

飛鳥時代に創建され、平安時代には紫式部の仕えた中宮彰子の父親にあたる藤原道長をはじめ、多くの貴族の信仰を集めた寺院。紫式部にもゆかりがあり、異母兄弟が三井寺の僧侶であったほか、父・為時も晩年、三井寺で出家し娘を偲ぶ日々を過ごしたと伝えられています。

-

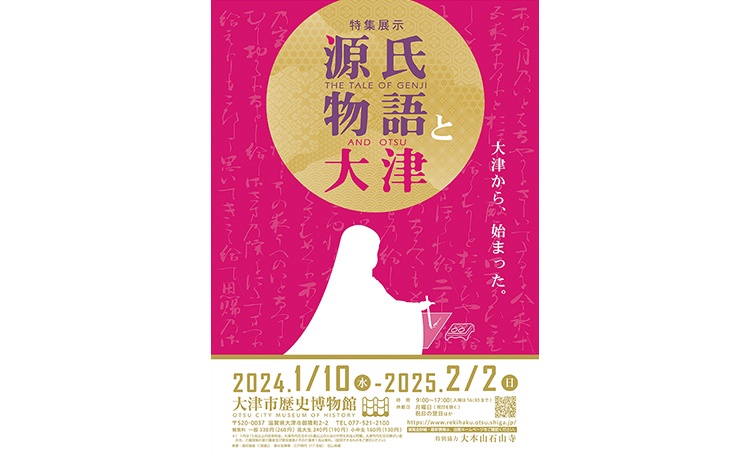

2024年は特別展示を開催

大津市歴史博物館

(おおつしれきしはくぶつかん)京阪電車大津市役所前駅下車 徒歩約5分

大津や近江国の歴史・文化に関する展示や調査を行う博物館。2024年は、「源氏物語と大津」と題した特集展示が開催されます。展示品は6期に分けて公開。映像なども交えながら源氏物語と大津の関係を分かりやすく解説します。

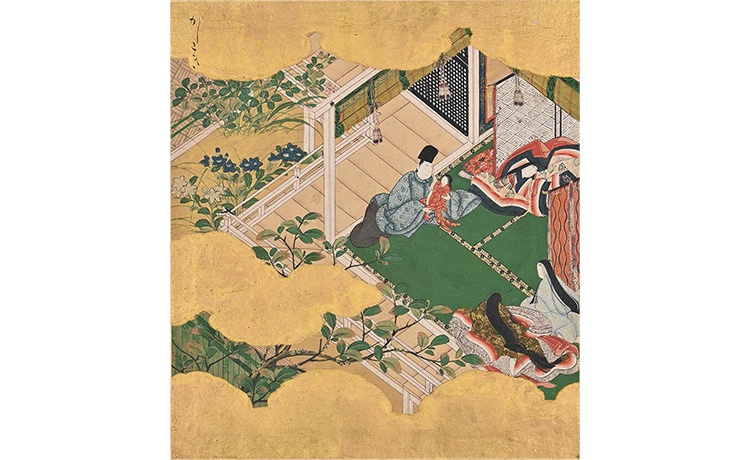

源氏物語画帖 安土桃山時代(16世紀)石山寺蔵

立ち寄りスポット

-

叶 匠壽庵 石山寺店

(かのうしょうじゅあん いしやまでらてん)石餅

京阪電車石山寺駅下車 徒歩約10分

石山寺の寺名の由来となった硅灰石を模した生菓子です。ねじり合わせた白餅と蓬(よもぎ)餅の上に餡がたっぷり。羽二重もち米を使った餅の柔らかさと、餡の上品な甘さがマッチしています。

2024年限定パッケージ!

-

Cafe Restaurant Inti

(カフェレストラン インティ)紫式部デザートプレート

京阪電車大津市役所前駅下車 徒歩約5分

大津市歴史博物館に隣接する市民文化会館1階にあるカフェ。自家焙煎のコーヒーが楽しめるほか、2024年限定で紫式部にちなんだランチやデザートプレートが登場しています。

※ともに1日7食限定

紫式部パッケージのオリジナルブレンドコーヒーも!

-

琵琶湖ホテル カフェ ベルラーゴ

源氏物語モクテル

京阪電車びわ湖浜大津駅下車 徒歩約5分

『源氏物語』に登場する女性たちをイメージしたノンアルコールカクテル。紫式部をモチーフにした「十五夜~紫式部~」のほか、「もみじ~秋好中宮~」など四季替わりのモクテルも登場します。

そのほかのゆかりの地

-

雲林院(うんりんいん)

紫式部が晩年をこの付近で過ごしたという言い伝えがあります。船岡山の東麓にある雲林院はもともと紫野院と呼ばれる淳和天皇の離宮でした。現在は観音堂だけが残されていますが、元は現在の大徳寺の建つあたりまでを含む大寺院でした。『大鏡』『古今和歌集』など平安時代の書物にもよく登場する古刹で、紫式部ももちろん『源氏物語』に登場させています。

- 京都市北区紫野雲林院町23 MAP

- 京都市北区紫野雲林院町23 MAP

-

紫式部墓所

いつどこで亡くなったかはっきりしない紫式部ですが、堀川北大路の交差点を南へ少し歩いた西側、工場の脇にひっそりと墓所があります。南北朝時代の『源氏物語』の注釈書『河海抄(かかいしょう)』に「式部の墓所は、雲林院白毫院(びゃくごういん)の南にあり」と記されており、かつて白毫院があったとされるこの地に碑が建てられたのではないかと考えられます。

隣にあるのは平安時代の公卿で、冥界で閻魔大王の補佐をしていたという説話の伝わる小野篁(おののたかむら)の墓。紫式部が亡くなった後、物語に嘘を書いたとして閻魔大王にとがめられたとき、篁がそれをとりなした縁で隣にまつられているという言い伝えがあります。- 京都市北区紫野西御所田町 MAP

- 京都市北区紫野西御所田町 MAP

-

廬山寺(ろざんじ)

天慶年間(938~947)に創建されました。当初は船岡山(京都市北区)の南側にありましたが、応仁の乱等を経て、京都御苑の東側にあたる現在地へ移転しました。平安時代、寺のあたりは平安京の東端にあたり、紫式部の曾祖父・藤原兼輔(かねすけ)の邸宅があったとされます。

紫式部の父・為時が妻の死後、幼い紫式部とその姉、弟を連れて移り住んだと言われており、のちに紫式部はこの邸宅で結婚生活を送り、一女をもうけたと伝えられています。

現在、廬山寺の境内には「紫式部邸宅址」の碑が建てられているとともに、紫式部にちなんだ桔梗の花が美しく咲く「源氏庭」が整備されています。

-

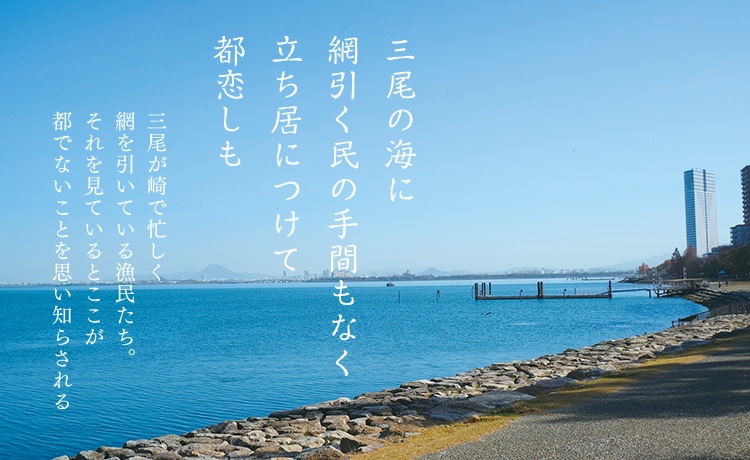

白鬚神社(しらひげじんじゃ)

紫式部は996(長徳2)年、父・為時が越前国司として赴任するのに伴っています。

紫式部親子は近江から舟で越前(現在の福井県東部)に向かいました。その際、この付近を通ったときに詠んだ歌が残されており、現在では歌碑が神社の境内に建てられています。近江の海にて三尾が崎といふ所に網引くを見て

三尾の海に 網引く民の 手間もなく

立ち居につけて 都恋しも現代語訳:

三尾が崎で忙しく網を引いている漁民たち。それを見ているとここが都でないことを思い知らされる

※史実等には諸説あります

※掲載の情報は2024年2月現在のものです。施設・店舗の情報および料金は、予告なく変更される場合があります