源氏物語

GENJI MONOGATARI

今から1000年以上前に

紫式部によって書かれた『源氏物語』。

世界中で読み継がれてきた

『源氏物語』とは、

どのような作品なのでしょう。

源氏物語とは?

- 日本最古の長編小説。恋物語、権力抗争、王朝文化を盛り込んだ傑作

- 紫式部が生きた平安時代中期は、貴族が華やかな毎日を送る時代でした。『源氏物語』はそんな宮中を舞台にした恋物語であり、権力抗争の物語であり、天皇になれなかった一人の男性の生涯を追う物語でもあります。

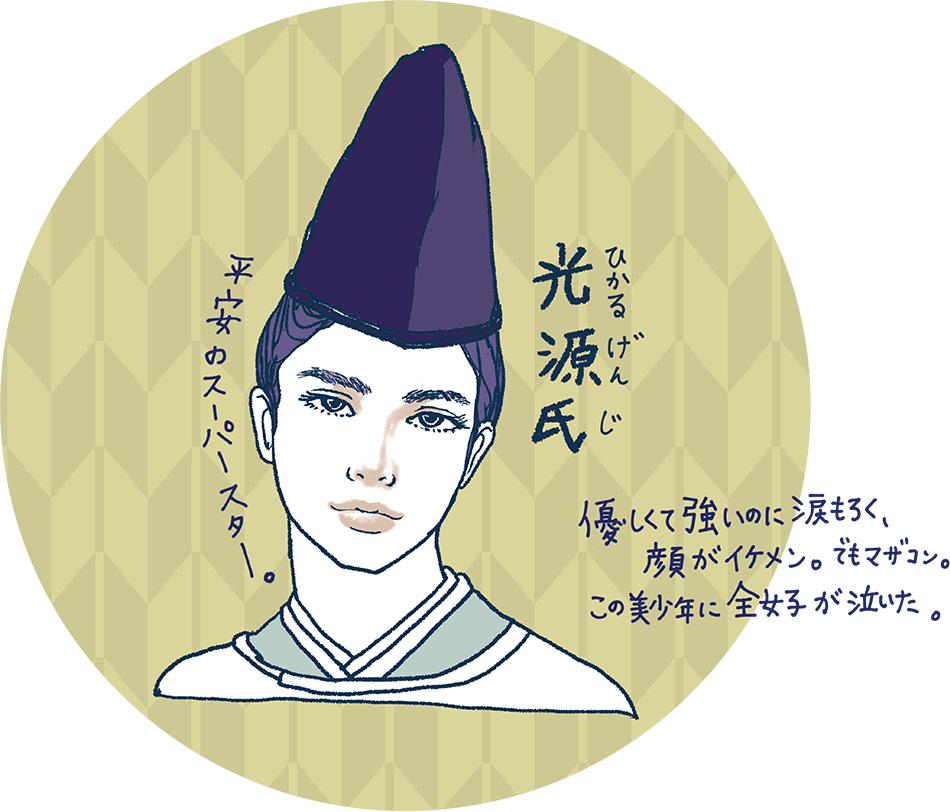

主人公は光源氏。天皇の息子でありながら、その運命を案じた天皇が源の姓を与えて臣下としました。よく「プレイボーイ」と称される“光る君”。次々に女性たちのもとを訪れては恋をし、悩み、別れ…。今の感覚では少し眉をひそめたくなるかもしれませんが、そこには平安時代の風習や文化があり、エレガントで繊細な心模様があるのです。

一条天皇の中宮である彰子(しょうし)に仕えていた紫式部はきらびやかな毎日を送りながらも、鋭い視線で様々なものを見聞きしては物語に取り入れていきます。多くの読者を得ながら書き進められた『源氏物語』は全54帖。光源氏の生涯に加えて、その息子の物語までが描かれた日本最古の長編小説となりました。

紫式部自筆の『源氏物語』は既になく、1000年にもわたって写本が作られ、読み継がれてきました。2019年には鎌倉時代の歌人であり、小倉百人一首の選者である藤原定家が書き写させた「若紫」が東京都内で発見されています。

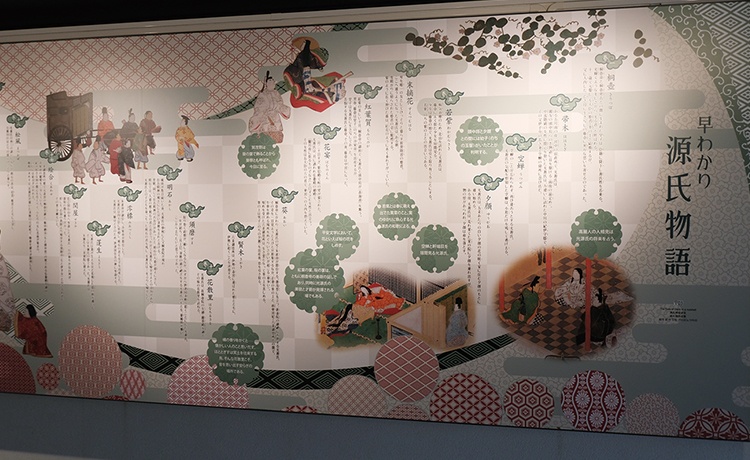

源氏物語の構成

『源氏物語』は全54帖で構成されており、その内容から、一般に3部に分けられます。

- 紫式部が夫の死をきっかけに書き始めた部分。天皇の子として生まれた“光る君”が幾多の恋を重ねながら上り詰めていきます。

- 1.桐壺(きりつぼ)

- 2.帚木(ははきぎ)

- 3.空蝉(うつせみ)

- 4.夕顔(ゆうがお)

- 5.若紫(わかむらさき)

- 6.末摘花(すえつむはな)

- 7.紅葉賀(もみじのが)

- 8.花宴(はなのえん)

- 9.葵(あおい)

- 10.賢木(さかき)

- 11.花散里(はなちるさと)

- 12.須磨(すま)

- 13.明石(あかし)

- 14.澪標(みおつくし)

- 15.蓬生(よもぎう)

- 16.関谷(せきや)

- 17.絵合(えあわせ)

- 18.松風(まつかぜ)

- 19.薄雲(うすぐも)

- 20.朝顔(あさがお)

- 21.少女(おとめ)

- 22.玉鬘(たまかずら)

- 23.初音(はつね)

- 24.胡蝶(こちょう)

- 25.蛍(ほたる)

- 26.常夏(とこなつ)

- 27.篝火(かがりび)

- 28.野分(のわき)

- 29.行幸(みゆき)

- 30.藤袴(ふじばかま)

- 31.真木柱(まきばしら)

- 32.梅枝(うめがえ)

- 33.藤裏葉(ふじのうらば)

- 広く知られるようになってから執筆された部分。光源氏の人生の後半を描いており、苦悩の末に光源氏が最期のときを迎えます。

- 34.若菜上(わかなのじょう)

- 35.若菜下(わかなのげ)

- 36.柏木(かしわぎ)

- 37.横笛(よこぶえ)

- 38.鈴虫(すずむし)

- 39.夕霧(ゆうぎり)

- 40.御法(みのり)

- 41.幻(まぼろし)[雲隠(くもがくれ)]※雲隠は巻名のみが伝えられている

- 光源氏が亡くなった後の物語。光源氏の息子・薫が主人公となり、宇治を舞台に物語は進行。特に最後の10帖は「宇治十帖」と呼ばれています。

- 42.匂兵部卿(におうひょうぶきょう)

- 43.紅梅(こうばい)

- 44.竹河(たけかわ)

宇治十帖

- 45.橋姫(はしひめ)

- 46.椎本(しいがもと)

- 47.総角(あげまき)

- 48.早蕨(さわらび)

- 49.宿木(やどりぎ)

- 50.東屋(あずまや)

- 51.浮舟(うきふね)

- 52.蜻蛉(かげろう)

- 53.手習(てならい)

- 54.夢浮橋(ゆめのうきはし)

盗まれた『源氏物語』

藤原道長の支援を受けながら書き進められた『源氏物語』。紫式部の執筆後、原稿は能書家と呼ばれる人たちの元で清書され、それを彰子と紫式部が冊子として製本しました。当時、能書家らからオリジナル原稿が戻されることはなく、結果として紫式部の書いたものは散り散りになって流出したようです。『紫式部日記』によれば、藤原道長が草稿を持ち去り、中宮の妹にプレゼントしたということです。

『源氏物語』を彩る

ヒロインたち

『源氏物語』にはたくさんの女性たちが登場します。

どの女性もそれぞれの魅力があり、

読んでいるとついつい感情移入してしまうことも。

主なヒロインをご紹介しましょう。

人物をクリックすると説明文が表示されます

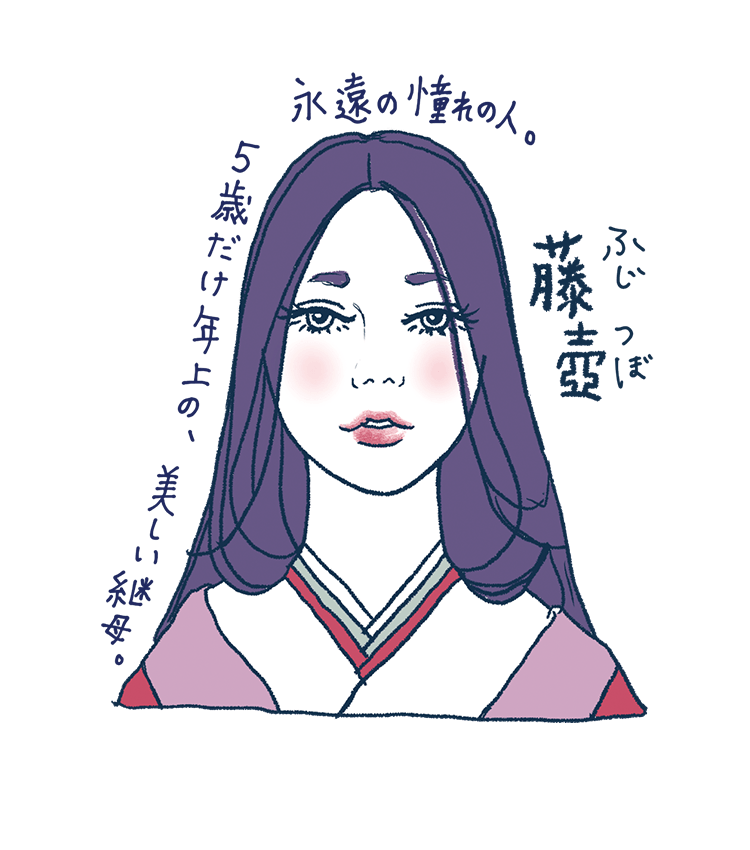

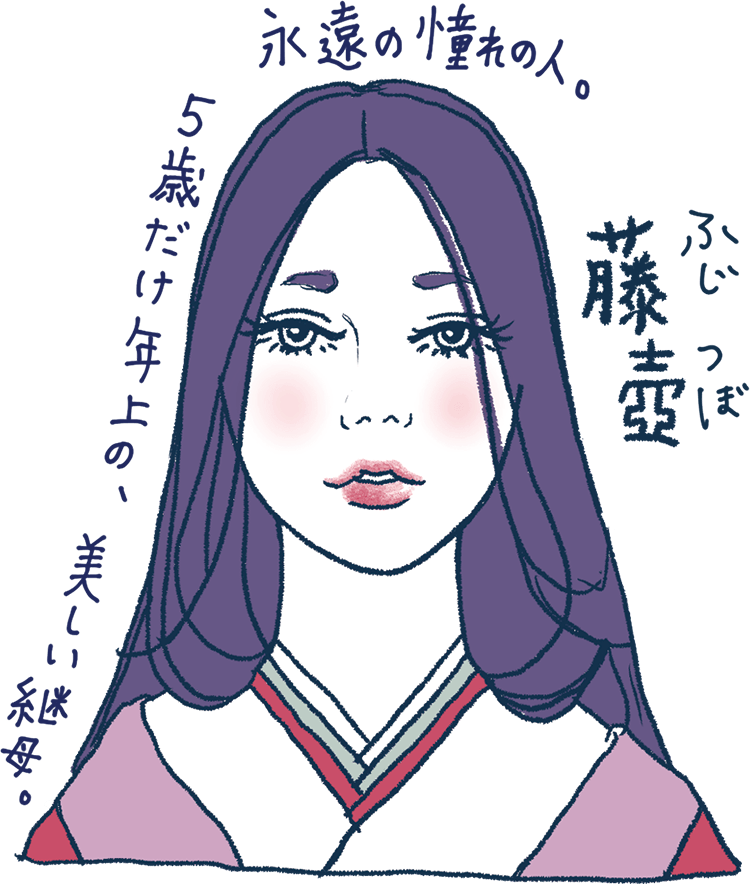

藤壺(ふじつぼ)

光源氏の父・桐壺帝の妻であり、帝の寵愛を受けた。光源氏にとっては継母に当たる優しく完璧な女性。桐壺帝は歳の近い藤壺に母親代わりを頼み、二人の接近を許してしまう。藤壺の産んだ冷泉帝は実は光源氏の子ども。

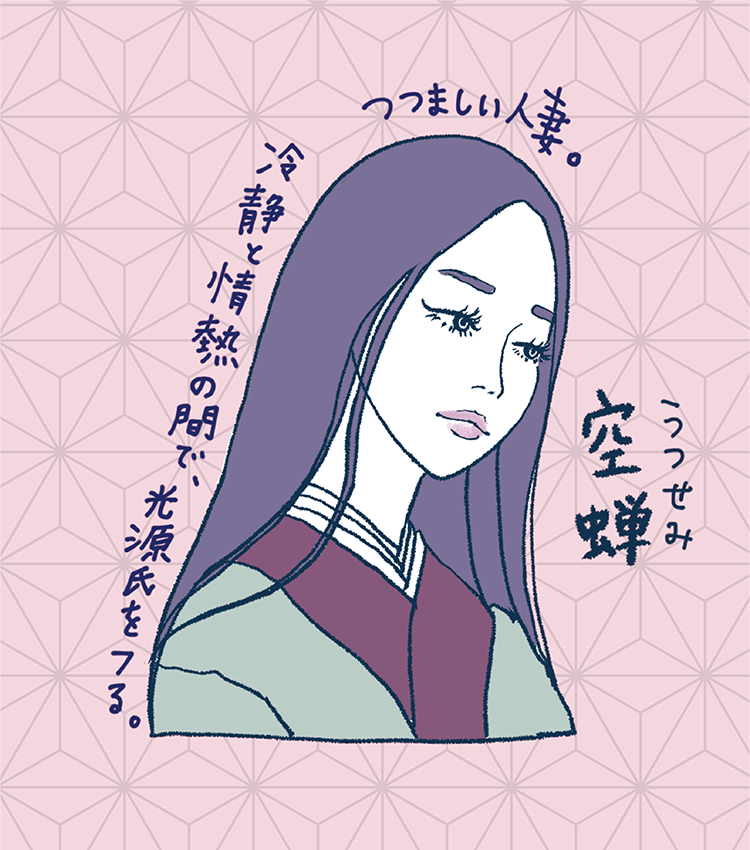

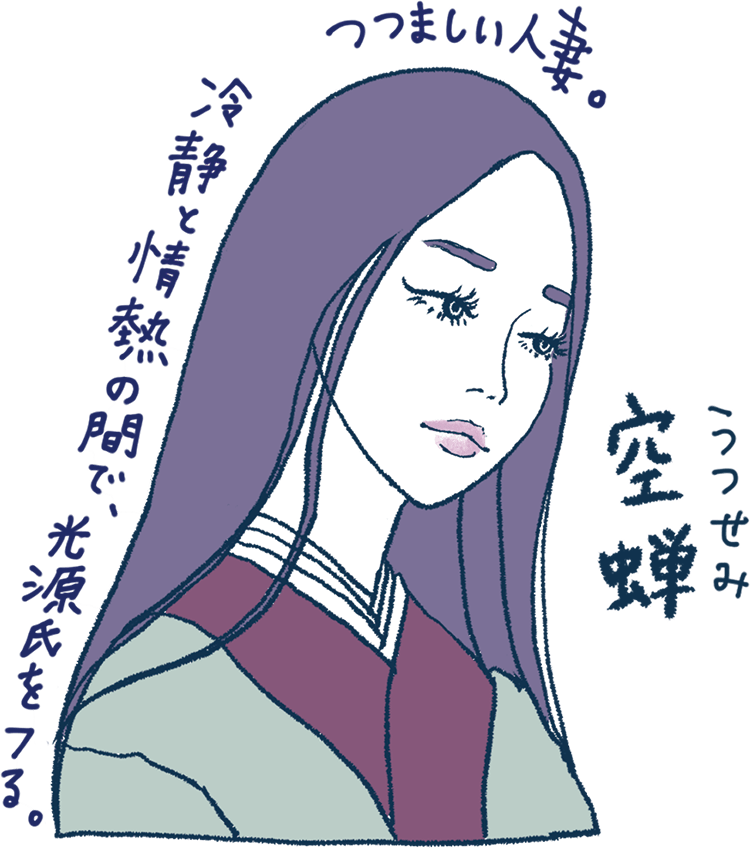

空蝉(うつせみ)

光源氏17歳のときに出会った女性。受領(ずりょう・平安時代における地方諸国の長官。中・下級貴族が任命されることが多い)の夫をもつ人妻で、立場をわきまえた慎ましい女性。空蝉とは蝉の抜け殻のことで、光源氏が彼女の寝所に忍び込むと着物だけを置いて逃げてしまったことからこう呼ばれるようになった。

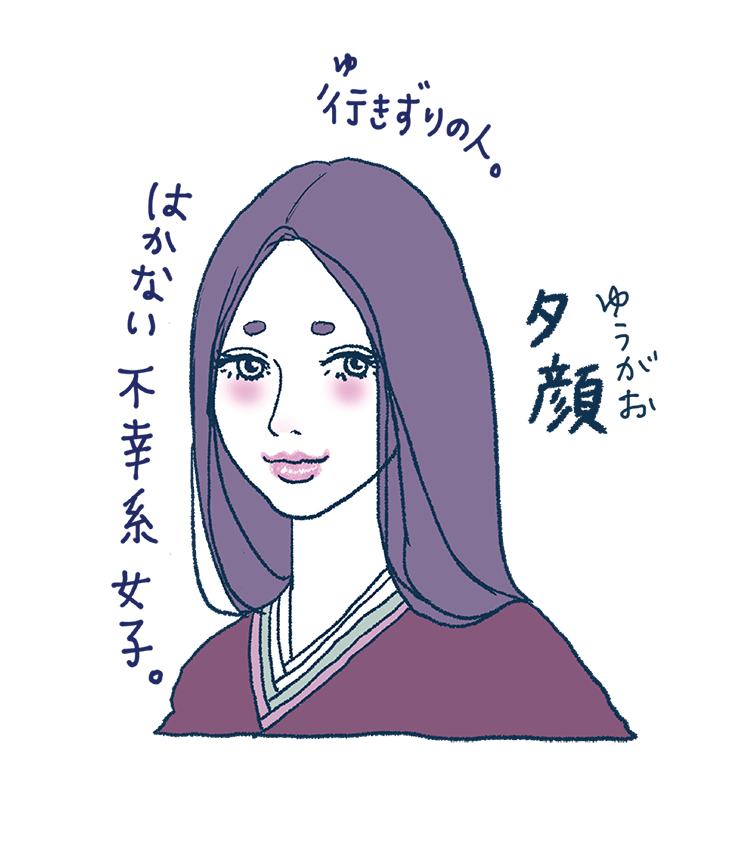

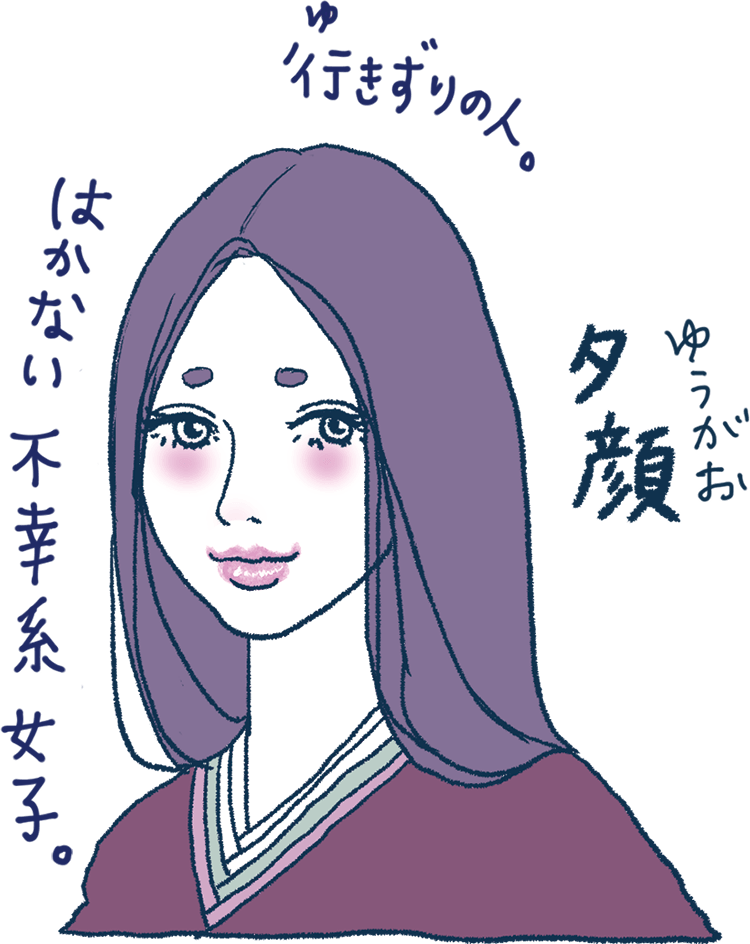

夕顔(ゆうがお)

光源氏のライバルであり友人でもある頭中将(とうのちゅうじょう)のかつての恋人。中将は「常夏の女」と呼び、ふたりの間には子どももいた。高貴な生まれでありながら、下町に隠れ住む。和歌や暮らしぶりのセンスがよく、そんなところに光源氏は夢中になった。物の怪(もののけ)に取りつかれて呆気なく死んでしまう。

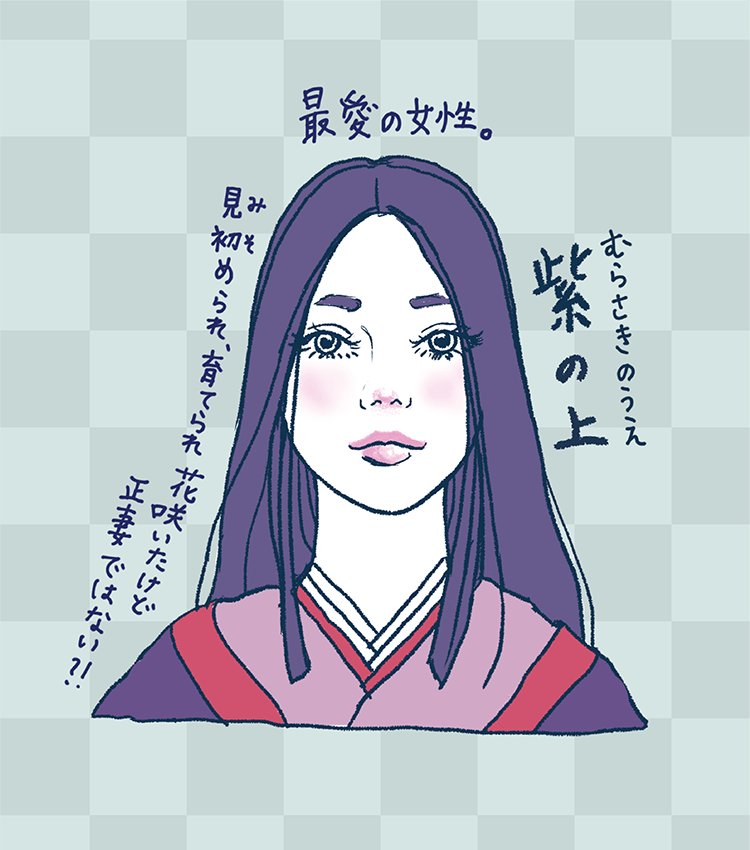

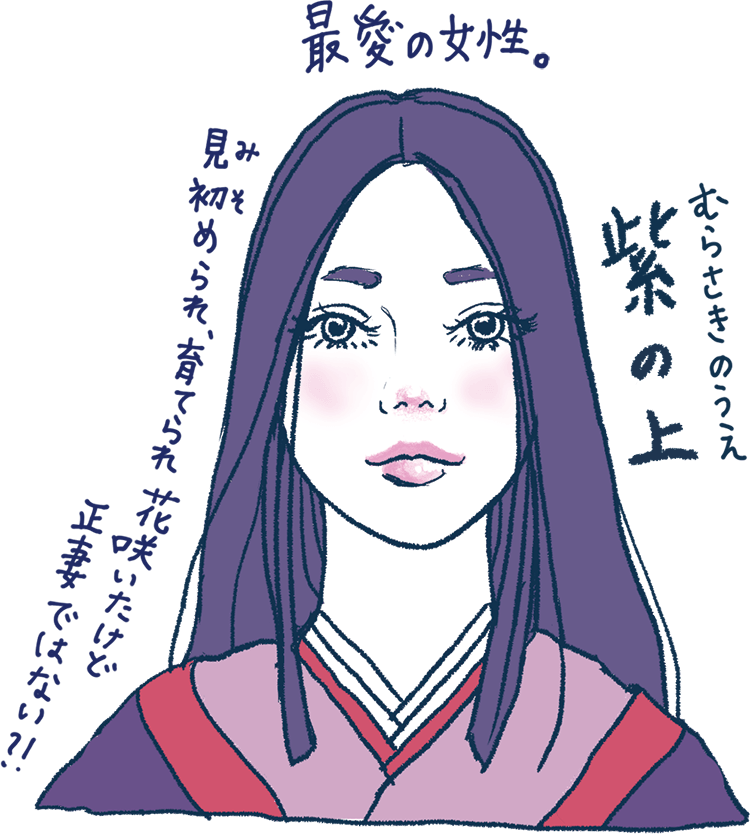

紫の上(むらさきのうえ)

出会いは光源氏18歳、紫の上10歳ごろのこと。藤壺の姪でよく似ていたことから光源氏に見初められ、光源氏のもとで育てられた。生まれながらの美貌と素直さに加え、教養を得た彼女はまさに光源氏の理想の女性。作者である紫式部の呼び名は、紫の上をもじって後に付けられたもの。

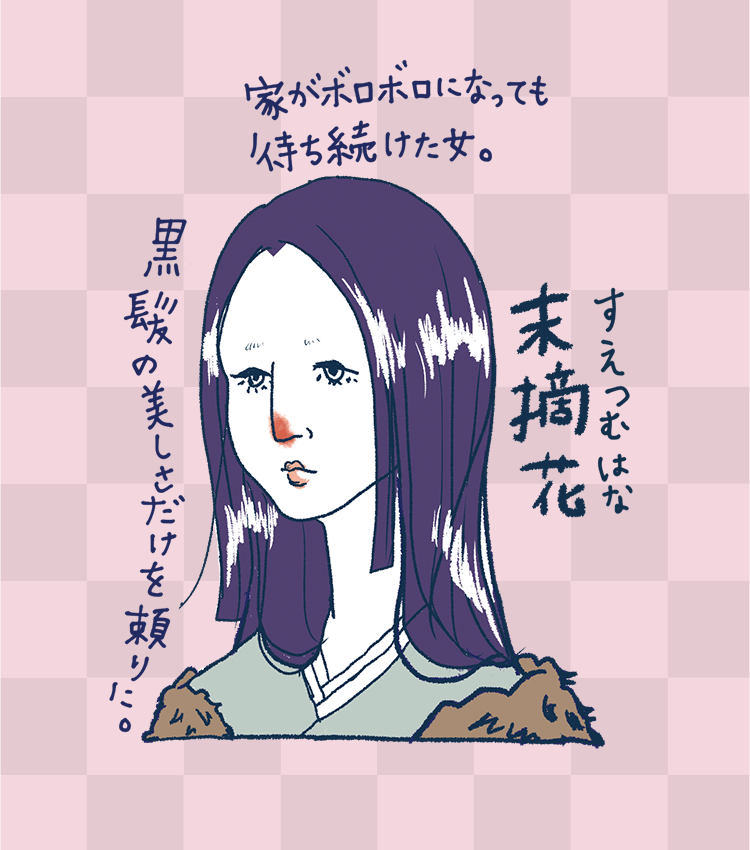

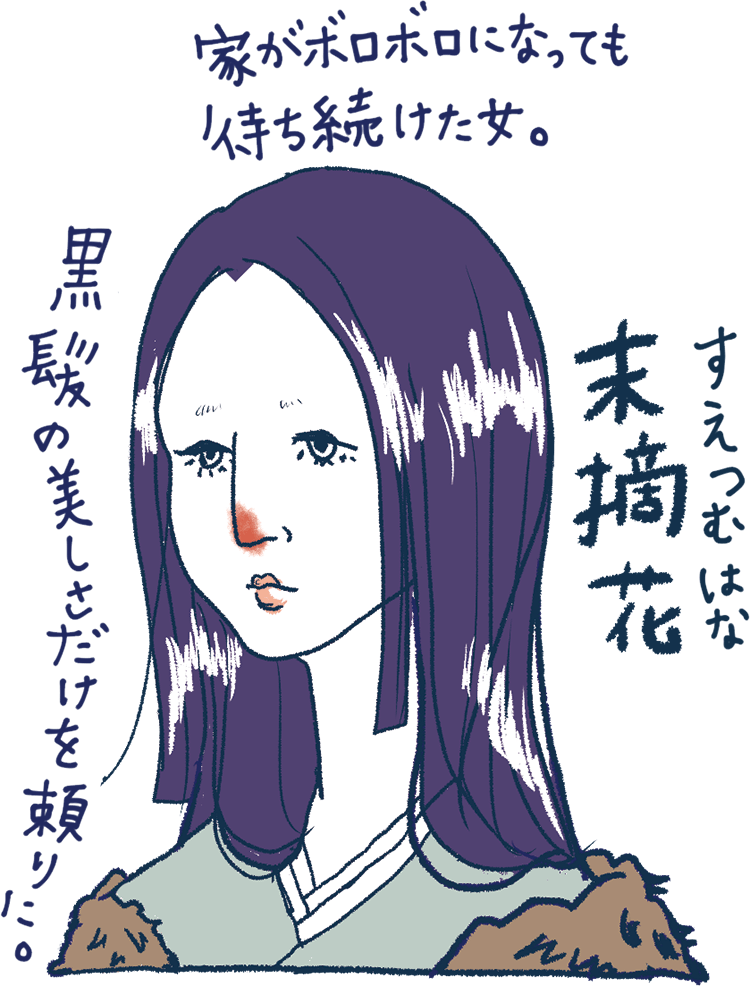

末摘花(すえつむはな)

末摘花とは紅花のこと。容姿が良いとは言えず、長く伸びた赤い鼻が目立つが、没落した皇族の家柄だけに、品がよく心根がとても美しい女性。光源氏は「自分以外の男からは相手にされないだろう」と思い、放っておけない。ふたりの関係は長く続いた。

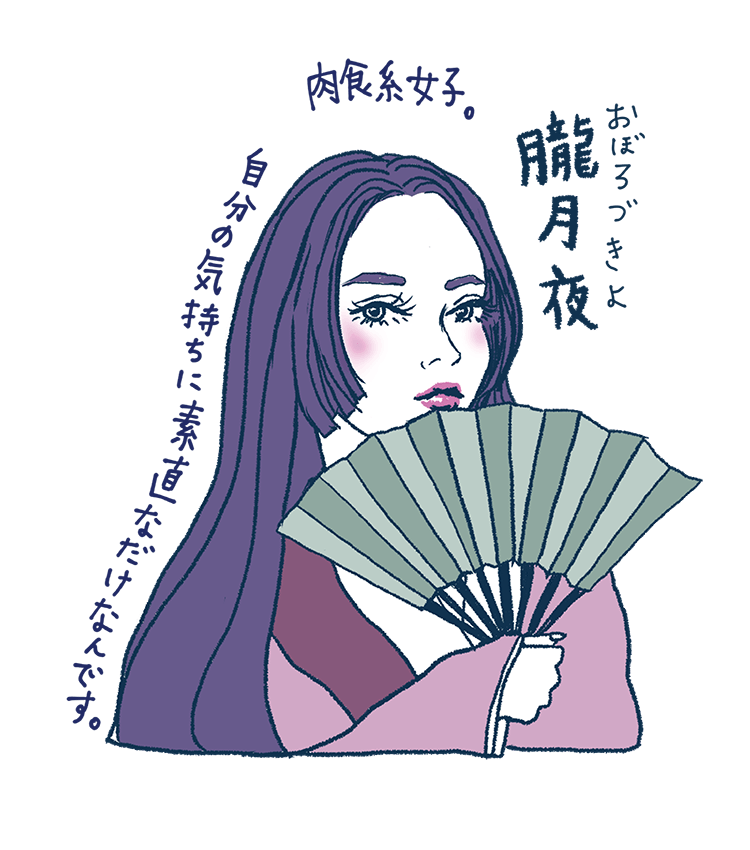

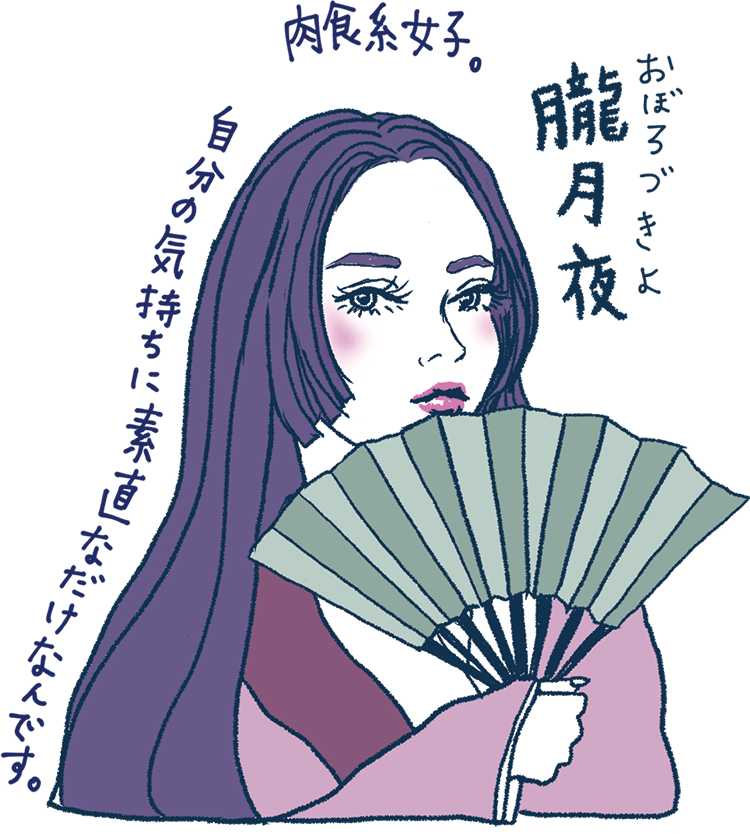

朧月夜(おぼろづきよ)

右大臣の娘であり、高貴な姫君。容姿端麗でキッパリとものをいう強気な女性で、光源氏だけでなく、天皇にも好意を持たれる。何よりも自分の気持ちに正直な女性で、光源氏とドラマチックな恋に落ちる。朧月夜は朱雀帝のもとへ入内することが決まっていたが、その前に光源氏との恋があり、そのために光源氏は須磨へ流されることとなる。

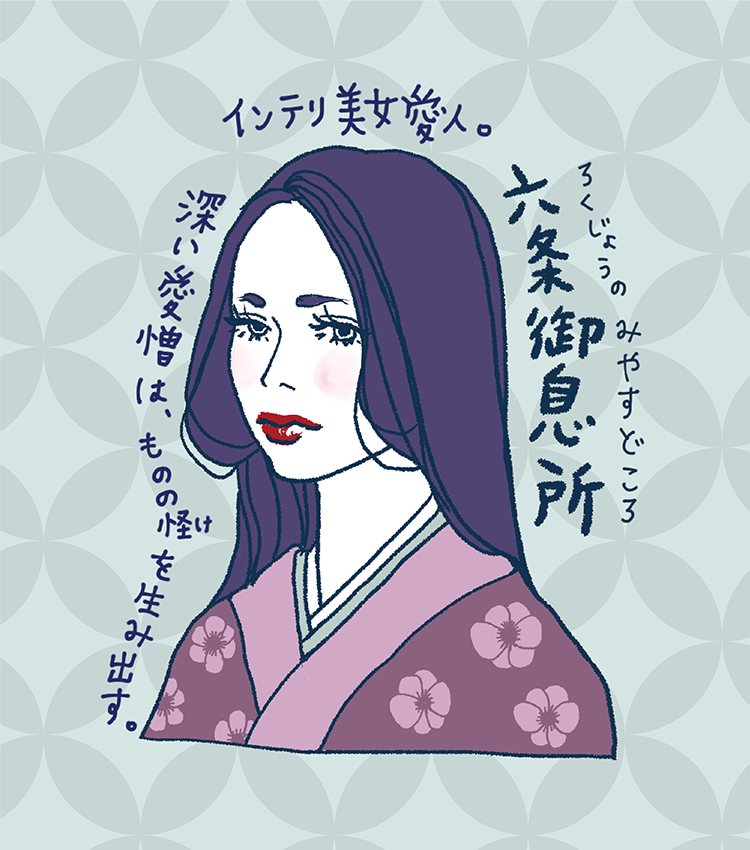

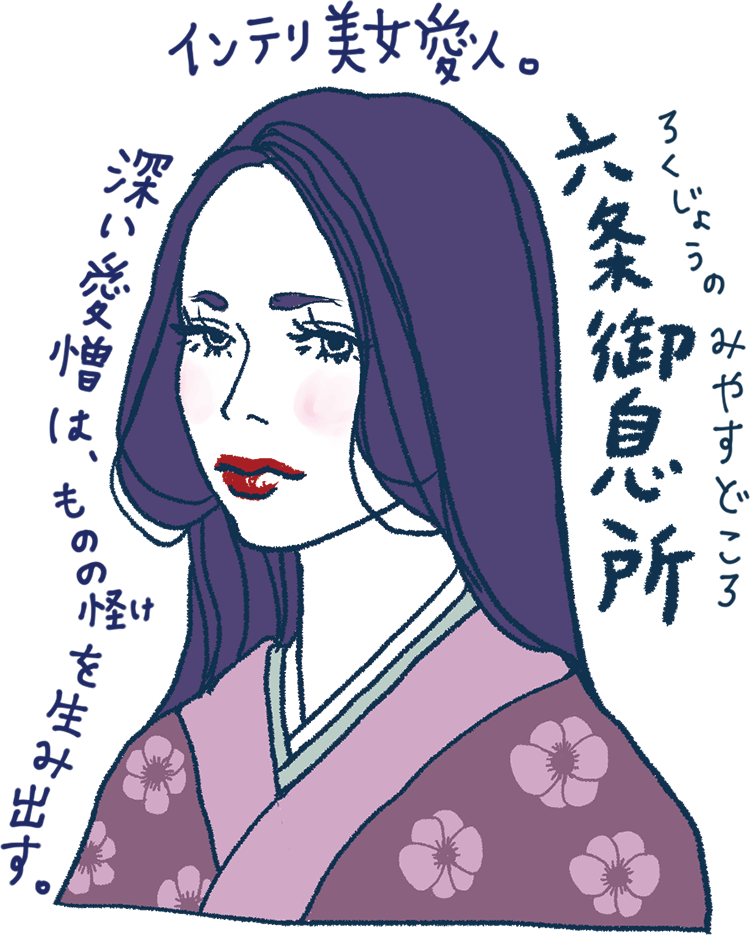

六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)

元は東宮の妻だったが先立たれ未亡人となる。立ち居振る舞いが洗練されており、多くの男性に一目置かれる存在。年下の光源氏と結ばれてからは、源氏を取り巻く女性たちへの嫉妬に狂うが言い出せず、押し殺した気持ちが生き霊となる。御息所は罪を自覚し光源氏も生き霊の正体が御息所と知って、ふたりの関係は終わる。

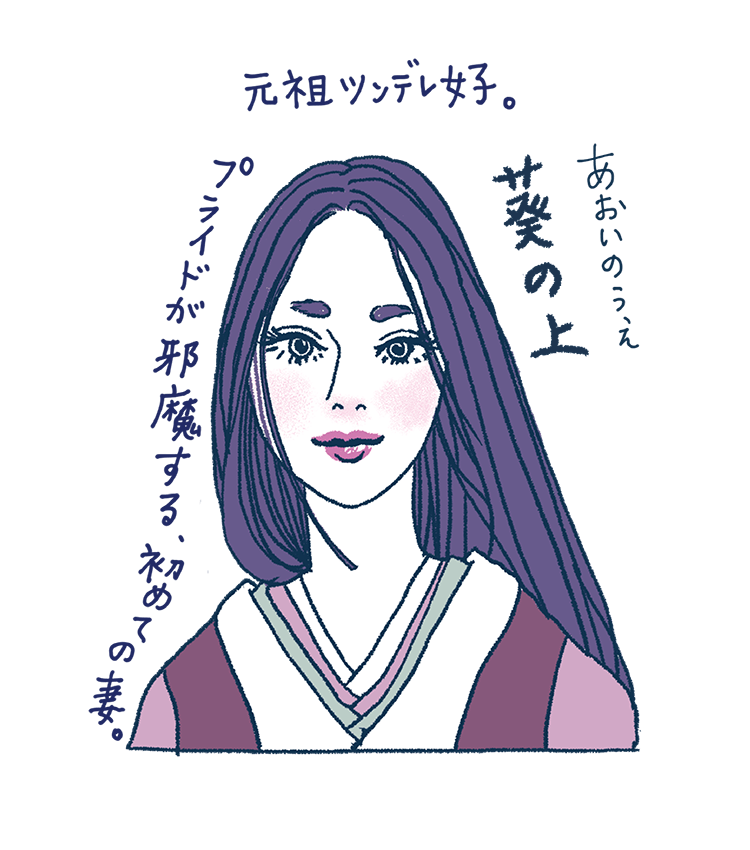

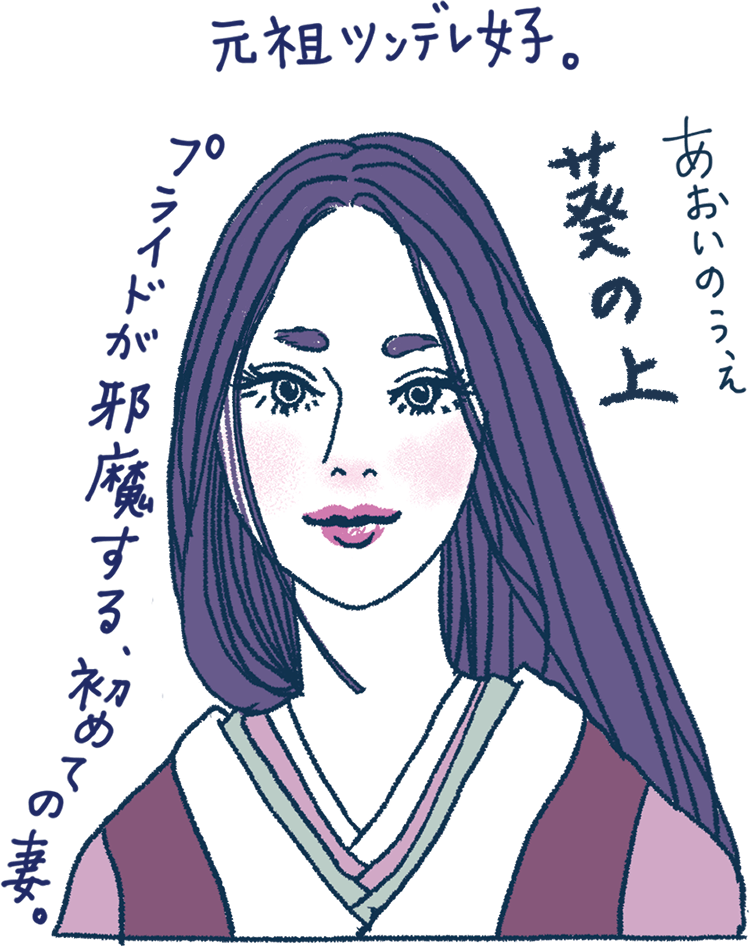

葵の上(あおいのうえ)

光源氏の正妻。高貴な家柄のせいもあり、ほかの女性との噂の絶えない光源氏になかなか素直になれず、ふたりの関係は冷め切っていた。子どもの出産後は心が通じたが、六条御息所の生き霊にとりつかれ、殺されてしまう。

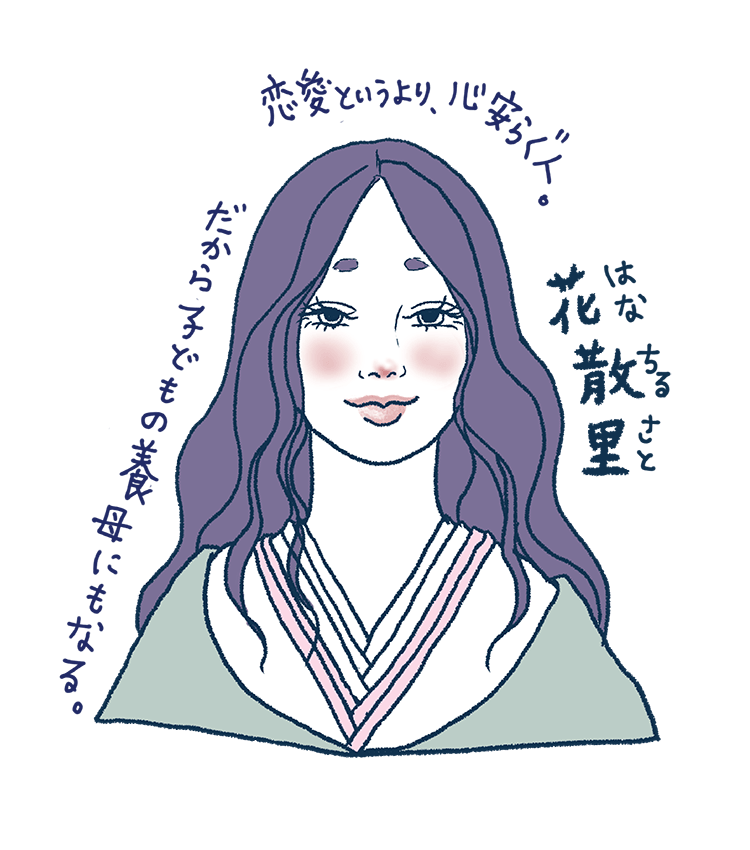

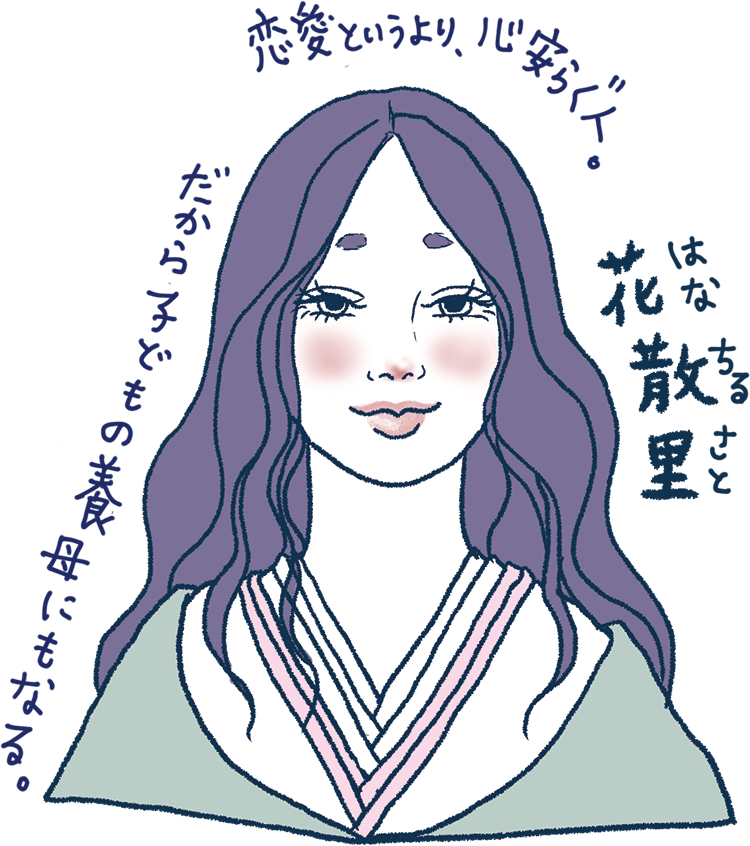

花散里(はなちるさと)

光源氏の父・桐壺帝の女御(にょうご・高い身分の側室)の妹。光源氏とも早くから顔見知りで、逢瀬を交わしたことも。華やかさはないが、穏やかでやさしく裁縫なども上手な女性で、光源氏は花散里を自邸に住まわせ、息子の世話なども頼んだりするほど信頼する。光源氏が花散里のもとを訪れる機会は多くはなかったが、いつもあたたかく迎える花散里は光源氏にとって気を許せる女性だったよう。

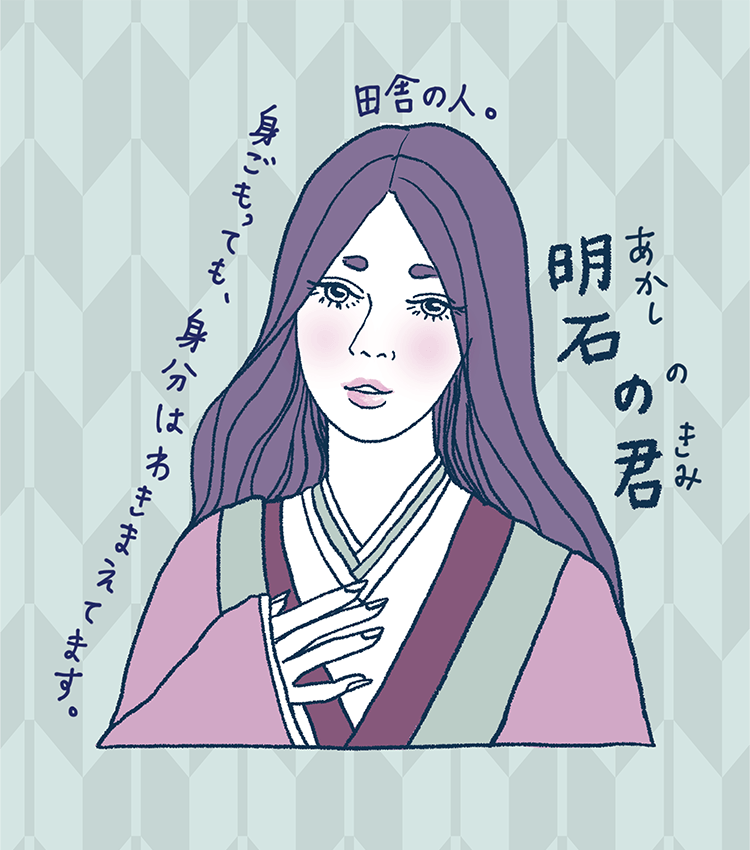

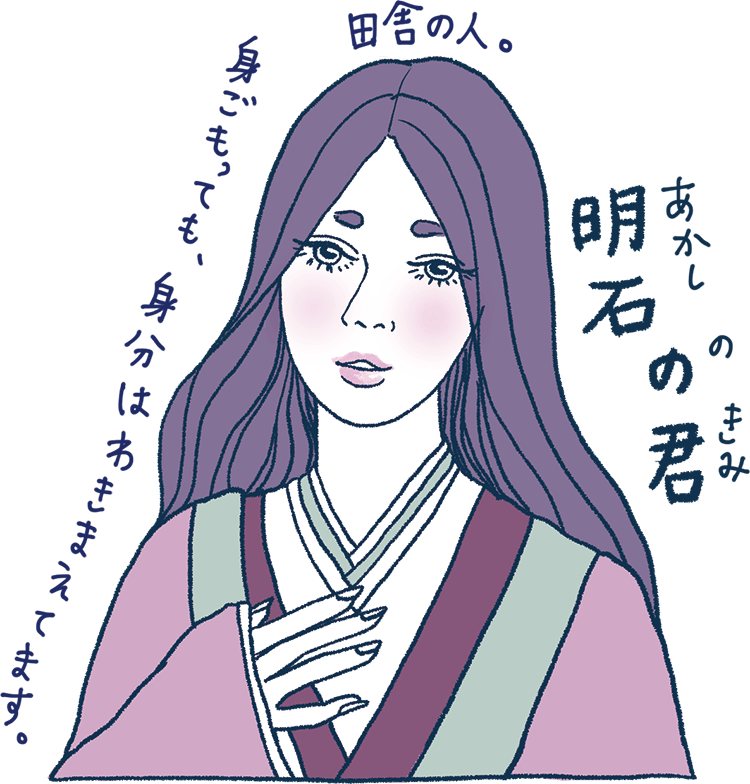

明石の君(あかしのきみ)

光源氏が引きこもった明石で出会った女性。田舎育ちとは思えない美貌とセンスの持ち主。父・明石入道が「娘が国母となる」という自身が受けた夢告を信じて手塩にかけて育てていた。そんな入道の計らいでふたりは恋仲となり、一女をもうける。のちに上京すると、紫の上が娘の面倒を見た。

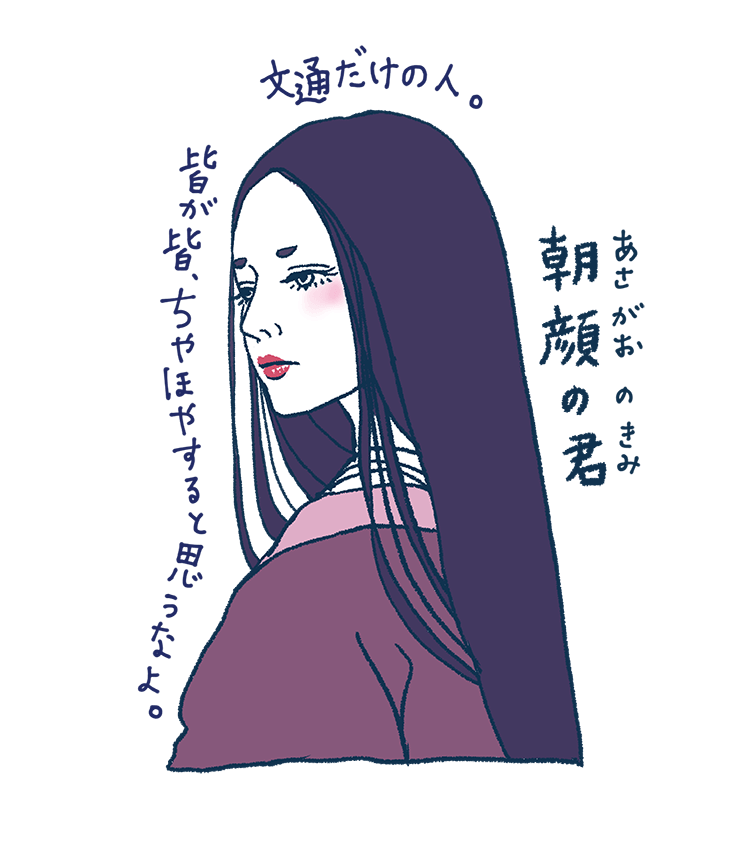

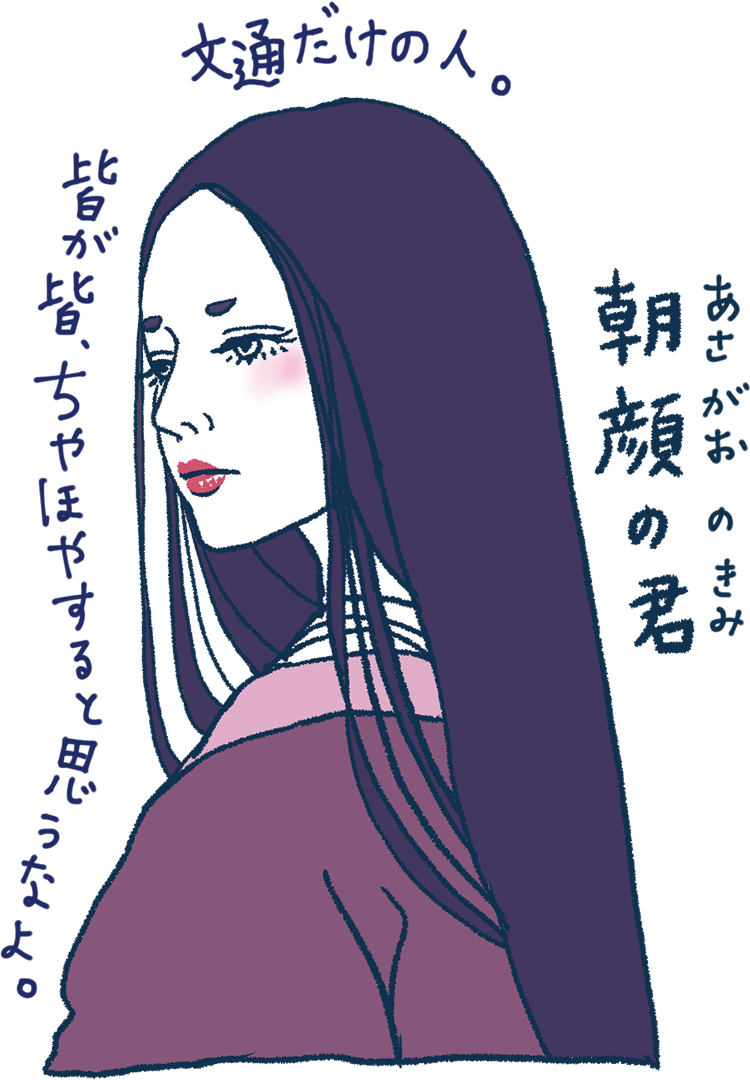

朝顔の君(あさがおのきみ)

知的で冷静な女性。光源氏は10代の頃から恋焦がれていたが、何度歌を送ってもまったくなびくことがなかった。内心ではまんざらでもなかったようだが、一度も誘いには乗らず、賀茂の斎院(さいいん・神に仕える女性)として生涯独身を貫いた。

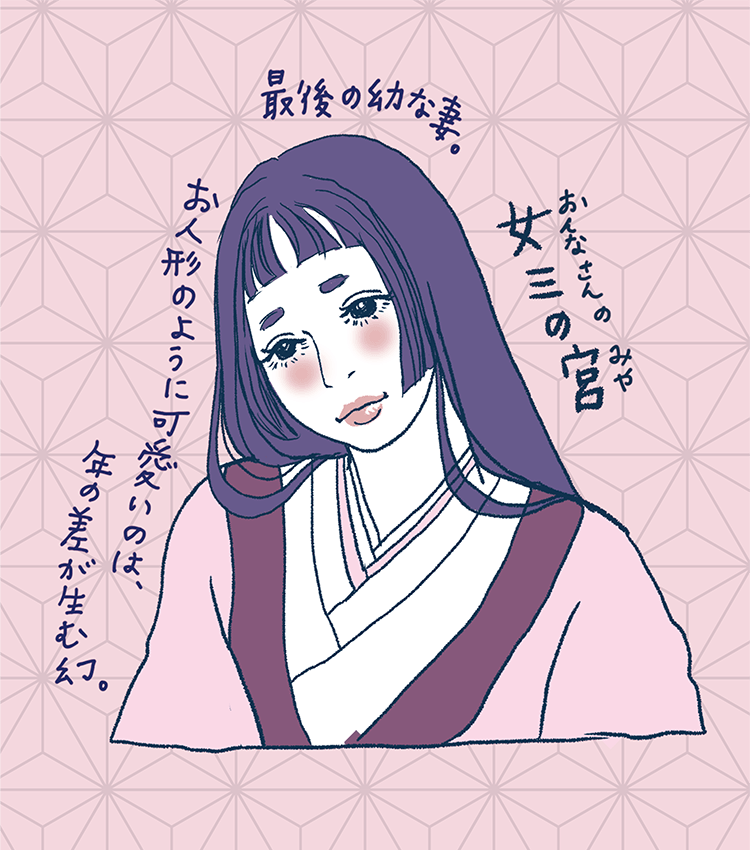

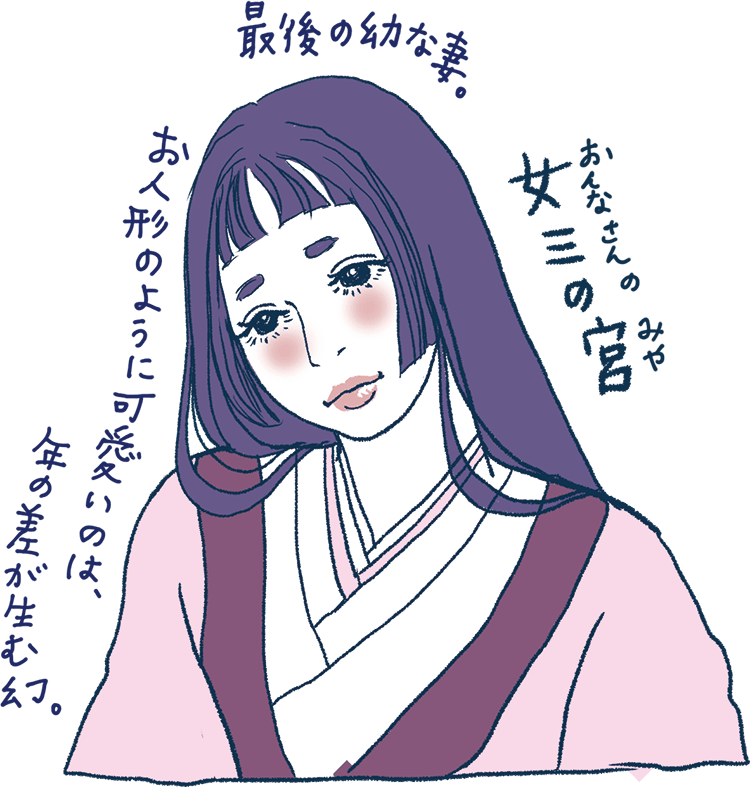

女三の宮(おんなさんのみや)

光源氏の兄にあたる朱雀帝の娘で、光源氏とは25歳ほどの歳の差があった。朱雀帝の望みで光源氏は女三の宮を正妻として迎えるも、病で転居する紫の上に光源氏は付き添い、女三の宮は光源氏の友人である頭中将の息子・柏木に密通される。

監修:山本 淳子(京都先端科学大学教授)

京都・宇治

源氏物語ゆかりの地

源氏物語の最後の10帖「宇治十帖」のおもな舞台となった宇治のまちには、物語にゆかりのあるスポットがたくさんあります。

-

『源氏物語』をテーマにした公立博物館

宇治市源氏物語ミュージアム

(うじしげんじものがたりみゅーじあむ)京阪電車宇治駅下車 徒歩約10分

『源氏物語』の世界を楽しみながら深く知ることができる博物館。「宇治十帖」を解説した「宇治の間」では、ナレーションや照明演出により、「宇治十帖」の様々なシーンが浮かび上がります。また、館内には香道における組香の一種・源氏香を体験するコーナーも。物語を思い浮かべながら、ぜひ挑戦してみましょう。

『源氏物語』全54帖のあらすじ。簡潔にまとめられているので、これを読んでから、映像コンテンツを見るとわかりやすい。

源氏香の体験コーナー。5種類の香りを嗅ぎ分け、『源氏物語』の巻名をつけた図柄・源氏香図にあてはめる。

-

前身は源融(みなもとのとおる)の別邸 「宇治院」

平等院(びょうどういん)

京阪電車宇治駅下車 徒歩約10分

『源氏物語』の主人公・光源氏は、平安時代初期の政治家・源融がモデルとされています。平等院はその源融の別邸「宇治院」が藤原道長に受け継がれ、その子・頼通が寺院へと改めました。鳳凰堂には本尊・阿弥陀如来がまつられており、内部を拝観することができます。

©平等院

-

八の宮の山荘のモデル?

宇治上神社(うじかみじんじゃ)

京阪電車宇治駅下車 徒歩約10分

大吉山のふもとに立つ本殿は平安時代後期の造営で、神社建築としては日本最古のもの。それ以前より神がまつられていたと考えられています。『源氏物語』では宇治十帖のヒロインである大君と中の君、浮舟の父・八の宮の邸宅のモデルではないかとされています。

-

1700年の歴史をもつ古社

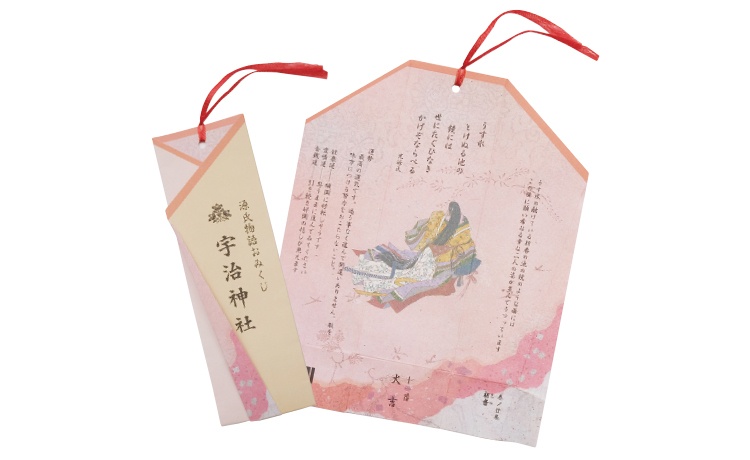

宇治神社(うじじんじゃ)

京阪電車宇治駅下車 徒歩約10分

宇治の地の氏神として信仰されている古社。ご祭神は応神天皇の皇子・菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)で、『源氏物語』に光源氏の弟のひとりとして登場する八の宮のモデルとされた人物。境内では「源氏物語おみくじ」も授与されています。

-

浮舟古社の跡が古蹟に

三室戸寺(みむろとじ)

京阪電車三室戸駅下車 徒歩約15分

宇治では江戸時代ごろに「宇治十帖」にちなんだ石碑が立てられ、人々が訪れるようになりました。三室戸寺境内には浮舟の古蹟碑がありますが、これはかつて境内にあった浮舟古跡社と呼ばれる社を石碑に改めたもの。同じく江戸時代に鋳造された鐘にも「浮舟」の文字が刻まれており、古くから浮舟ゆかりの地として知られていたことが分かります。

『源氏物語』にちなんだ切り絵の御朱印も授与されています!

-

最後のヒロイン浮舟の苦悩

宇治川(うじがわ)

京阪電車宇治駅下車すぐ

646(大化2)年に最初の橋が架けられたと伝えられている宇治川。『源氏物語』の中では薫と匂宮(におうのみや)、ふたりの愛に苦しんだ最後のヒロイン浮舟が宇治川へ身を投げようとするシーンがあります。現在、宇治橋西詰に整備された「夢浮橋ひろば」には夢浮橋の古蹟碑と紫式部像があります。

夢浮橋ひろば

京阪電車宇治駅下車 徒歩約5分 MAP

立ち寄りスポット

-

雲上茶寮(うんじょうさりょう)

イマジナリーティー

宇治十帖京阪電車宇治駅下車 徒歩約10分

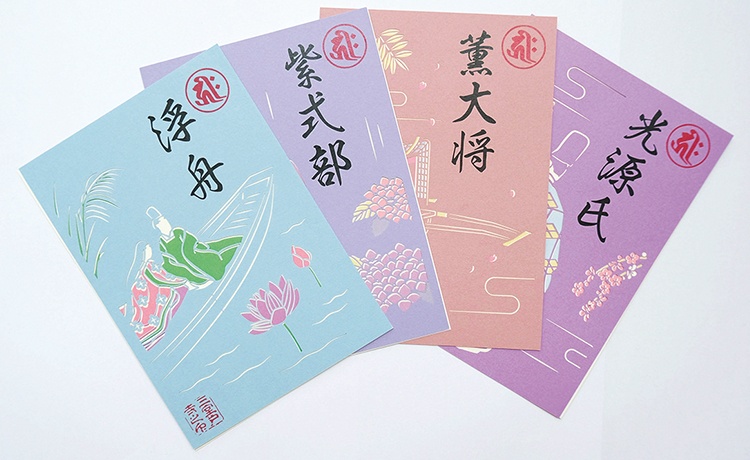

宇治市源氏物語ミュージアム併設のカフェでは、匂宮や薫など「宇治十帖」の主な登場人物をモチーフにしたイマジナリーティーが楽しめます。温かいお茶もオーダー可。

-

福寿園宇治茶工房

(ふくじゅえんうじちゃこうぼう)源氏物語

宇治十帖シリーズ京阪電車宇治駅下車 徒歩約5分

1790(寛政2)年創業の日本茶の老舗茶舗・福寿園から、『源氏物語』の「宇治十帖」をイメージしたお茶が登場。10種類それぞれのパッケージには、「宇治十帖」の印象的なシーンがイラストで描かれており、中にはティーバッグが5袋入っています。

そのほかのゆかりの地

-

鞍馬寺(くらまでら)

第5帖「若紫」に登場する、光源氏と若紫が出会った「北山のなにがし寺」は鞍馬寺ではないかと考えられています。

熱病にかかった光源氏が「北山のなにがし寺」に赴いて僧侶の加持祈祷を受けると、病はすぐに回復しました。しかし、大事を取って一泊することになり寺の周囲を歩いていたとき、明らかに高貴な人だとわかる尼僧と愛らしい少女が屋敷にいるのを見つけます。少女に恋しい継母・藤壺の面影を見た光源氏は少女を連れ帰って育てたいと申し入れます。この少女こそが、のちの紫の上となるのです。

-

上賀茂神社(かみがもじんじゃ)

上賀茂神社、下鴨神社の両社で現在、毎年5月に行われる葵祭は、正式には賀茂祭(かものまつり)と呼ばれ、平安時代には「祭」といえば賀茂祭のことを指すほど、よく知られていました。

第9帖「葵」では、光源氏が祭りの行列に加わるというので、京中や近郊の老若男女や僧・尼までが見物に押しかけました。そんな中で、早くから光源氏を待っていた愛人・六条御息所の牛車を、後から来た正妻・葵の上の牛車が乱闘の末、押しのけてしまいます。このことが、六条御息所の生き霊が葵の上にとりつくきっかけとなりました。

-

下鴨神社(しもがもじんじゃ)

上賀茂神社、下鴨神社の両社で現在、毎年5月に行われる葵祭は、正式には賀茂祭(かものまつり)と呼ばれ、平安時代には「祭」といえば賀茂祭のことを指すほど、よく知られていました。

第9帖「葵」では、光源氏が祭りの行列に加わるというので、京中や近郊の老若男女や僧・尼までが見物に押しかけました。そんな中で、早くから光源氏を待っていた愛人・六条御息所の牛車を、後から来た正妻・葵の上の牛車が乱闘の末、押しのけてしまいます。このことが、六条御息所の生き霊が葵の上にとりつくきっかけとなりました。

-

京都御所(きょうとごしょ)

平安京の内裏(御所・皇居)は現在の京都御所の約2km西にありました。内裏は『源氏物語』の主人公・光源氏が育った場所です。物語には紫宸殿、清涼殿といった建物の名も随所に登場します。また、「桐壺」「藤壺」などに見られる「壺」とは建物と建物の間の小さな庭のような部分。ここに植えられている植物の名をとって「桐壺」「藤壺」と呼ばれるようになり、さらにその建物に関連する人もそのように呼ばれるようになりました。

桐壺帝の皇子として生まれた光源氏は、占いによってたいへんな運命を背負っていると告げられます。その身を案じた帝が身分を下げたことによって、光源氏は宮中から外へ向かうことができたのです。

御所が現在地に移ったのは南北朝時代です。現在の建物は1850年代のものですが、一部は平安時代の様式で再建されています。現在、京都御所は通年公開されており、紫宸殿や清涼殿といった建物を実際に見ることができます。

-

仁和寺(にんなじ)

第34帖「若菜上」に登場する、朱雀院が出家した「西なる御寺」は仁和寺だと考えられています。朱雀院は光源氏にとって母違いの兄にあたります。病を理由に出家を望む朱雀院の気掛かりは、最愛の娘・女三の宮のこと。考えた挙句、朱雀院は女三の宮を光源氏の妻とします。光源氏は困惑しますが、院の頼みを断るわけにはいかず、受け入れます。身分の高い女三の宮。光源氏が女三の宮について最上の取り扱いをせねばならないことに最も傷つき、寂しく感じたのは長年連れ添った紫の上でした。

-

大覚寺(だいかくじ)

平安時代に嵯峨天皇が建立した嵯峨離宮を寺に改めたものです。嵯峨天皇と言えば、光源氏のモデルと言われている平安時代の政治家・源融(みなもとのとおる)の父にあたります。『源氏物語』には、光源氏が31歳で建てた「嵯峨の御堂」は大覚寺の南に当たり、滝殿(滝を見る建物)などは大覚寺に劣らぬすばらしさだったと記されています。

第49帖「宿木」の薫のセリフによれば、光源氏は晩年の2、3年を嵯峨の御堂で過ごしたようです。

-

清涼寺(せいりょうじ)

光源氏のモデルは、平安時代の政治家・源融(みなもとのとおる)ではないかと考えられています。嵯峨天皇の第12皇子で、源性を賜り臣籍に降下しますが、のちに左大臣にまで上り詰めます。

嵯峨釈迦堂の名で親しまれる清凉寺は、源融の山荘「棲霞観(せいかかん)」があった場所とされ、多宝塔の背後にある石塔は一説には融の墓とも伝えられています。

第34帖「若菜上」で光源氏の40歳を祝う仏事が、紫の上の主催で嵯峨野の御堂で行われるシーンがありますが、それがこの地であると考えられています。

※臣籍:皇族ではなくなること

-

野宮神社(ののみやじんじゃ)

第9帖「葵」の中で、桐壺帝の退位に伴って、伊勢神宮に奉仕する斎宮も交代となることが決まります。新しい斎宮に選ばれたのが六条御息所の娘でした。古来、皇族の未婚の女性が天皇に代わって伊勢に赴き、神に仕えるという習慣があったのです。

続く10帖「賢木」では、光源氏との恋を諦めた六条御息所が娘とともに伊勢へ下る決意をします。斎宮は伊勢へ下る前に身を清めるための日々を送ります。平安時代、この精進潔斎の場に使われていたのが野宮でした。六条御息所が伊勢へ下ると聞いた光源氏は密かに野宮まで会いに行きますが、六条御息所はそれを振り切って伊勢へ向かうのでした。

野宮は一度使用されると壊され、場所も斎宮ごとに変えられました。現在の野宮神社がある場所が定められたのは、嵯峨天皇皇女仁子内親王が最初と言われています。クヌギの木の皮を剥かずにそのまま使う黒木の鳥居が当時の風情を醸し出しています。

-

大堰邸跡(おおいのやかたあと)

第18帖「松風」で光源氏は、かつて自身が引きこもった須磨で出会い彼の娘を産んだ明石の君を、姫と母の尼とともに都に呼び寄せます。光源氏は自身の住まいである二条院に住むように言いますが、明石の君はなかなか首を縦に振りません。そこで、明石の君の父・明石入道が大堰川(おおいがわ)のほとりの山荘を用意します。

現在、渡月橋を挟んで東が桂川、西が大堰川となっていますが、その大堰川の上流、現在の嵯峨嵐山文華館の東側付近には平安時代前期の桓武天皇が行幸した大堰離宮があったとされ、それが明石の君の山荘の場所のヒントになったのではないかと考えられています。- 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 MAP

- 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 MAP

-

渉成園(しょうせいえん)

第21帖「少女(おとめ)」で光源氏の邸宅・六条院が完成し、光源氏の養女の秋好中宮や紫の上、花散里、明石の君が住まうこととなります。この六条院のモデルが、平安時代の政治家・源融(みなもとのとおる)の邸宅・六条河原院だと言われています。

東本願寺の飛地境内である渉成園は源融の邸宅跡と伝えられており、その伝承に基づいた景物が趣向として取り入れられている庭園です。六条河原院の庭園は、海を望み塩釜があるという奥州の景色が再現されていたと言われていますが、渉成園にも塩釜をモチーフにした手水鉢があります。なお、六条河原院は渉成園より300メートルほど北、五条通の程近くにあったという説もあり、その場所には石碑が建てられています。

-

清水寺(きよみずでら)

第4帖「夕顔」で光源氏は、乳母のお見舞いに五条へ出かけます。乳母の隣家に植えられていた夕顔を手折ったときに偶然知り合った女性が夕顔です。その女性に惹かれた光源氏は、自身の素性を隠したまま彼女の元へ通います。ある夜、夕顔の家に泊まった光源氏ですが、周囲が騒がしいと近所の廃屋に夕顔を連れ出します。しかし、そこで夕顔は謎の急死。清水寺近くの寺で光源氏は彼女を荼毘に付したのです。

また、紫式部とともに中宮彰子に仕えた伊勢大輔(いせのたいふ)の歌集『伊勢大輔集』には、紫式部と伊勢大輔がともに清水寺に参籠したときに詠み交わした歌が残されています。

※史実等には諸説あります

※掲載の情報は2024年2月現在のものです。施設・店舗の情報および料金は、予告なく変更される場合があります