祈りの原点

~祇󠄀園さんと祇󠄀園祭~

私たちの生活儀礼や祭りは、時々の祈りと願いに応じ変わりながら今に伝わりました。八坂神社は、古くは比叡山延暦寺の末寺であり神仏習合の場でありました。

本講座では、祇󠄀園祭において神職と僧侶が合同で疫病退散を祈る「八坂礼拝講」の紹介、後世に伝えるべき価値を掘り起こします。

八坂神社本殿の参拝や神職による非公開文化財の見学もございます。

開催日時・場所

- 日 時

- 令和7年6月7日(土)

13時30分〜16時30分

- 会 場

- 八坂神社 常磐神殿2階広間

プログラム

- [講演]

「祈りの原点〜祇󠄀園さんと祇󠄀園祭〜」 - 講師 八坂神社宮司 野村明義氏

- [講演]

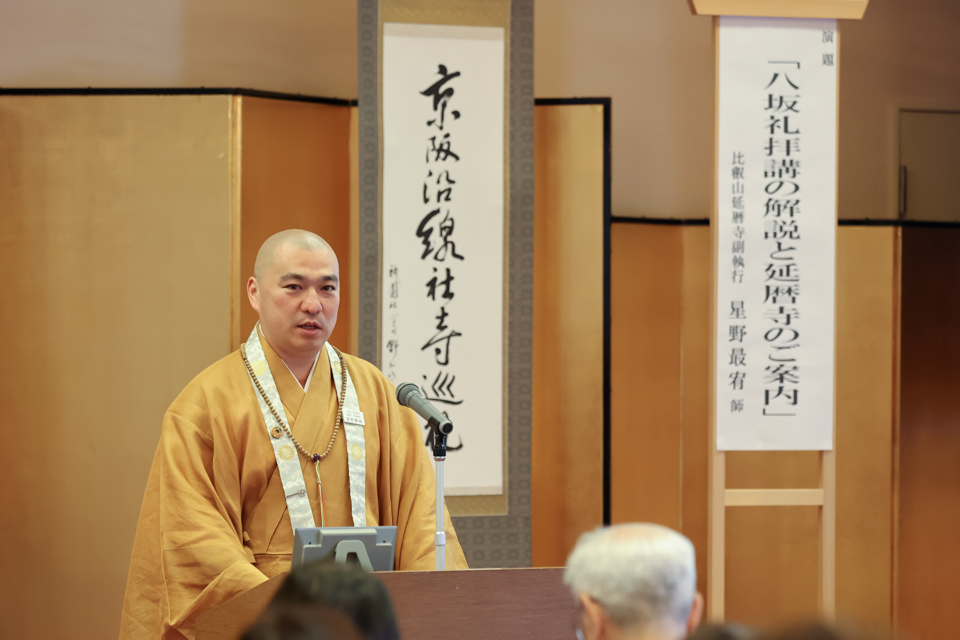

「八坂礼拝講の解説と延暦寺のご案内」 - 講師 比叡山延暦寺副執行 星野最宥師

- 八坂神社本殿ご参拝

- 神職による非公開文化財のご案内

講師紹介

石川県七尾市出身。皇學館大学卒業後、乃木神社(東京)権禰宜を務め、儒学者・山鹿素行の思想や陰陽道を学ぶ。平成5年に八坂神社へ転任し、陰陽道の研究に基づく独自の暦『祇󠄀園暦』を作成。同17年より禰宜を経て、令和3年10月より宮司に就任。

東京都出身

大正大学人間学部仏教学科天台学コース卒業

平成13(2001)年延暦寺一山竜珠院住職拝命

根本中堂執事、参拝部主事、法務部主事

令和6年5月延暦寺副執行参拝部長 現在に至る

レポート

京阪沿線にある神社仏閣、地域と連携して、後世に残すべき文化を探る神仏歴史講座「京阪沿線社寺巡礼」の第1回目は、八坂神社とその祭礼・祇󠄀園祭の歴史を追いながら、私たちの生活に息づく「祈りの原点」について考えました。参加された皆さまは、メモを取るなどしながら熱心に聞き入っておられました。

また、講座の冒頭では、八坂神社の野村明義宮司による本講座の題字の揮毫の様子を収録した動画の放映がありました。「講座が長く、流れるように続きますように。また神様のご利益が得られますように」と願いながら筆を走らせたとのお話がありました。

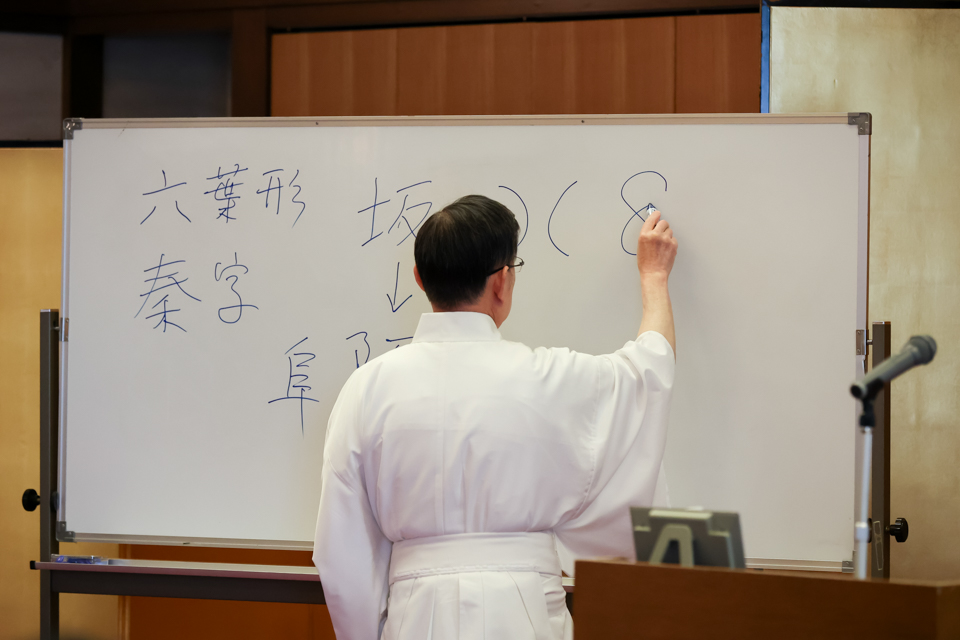

祇󠄀園祭の変遷と「祈り」のかたち

最初にご講演いただいたのは、八坂神社の野村明義さん。平成5(1993)年より同神社に従事、令和3(2021)年に宮司に就任されました。陰陽道を学んでおられることから、陰陽道に基づく「󠄀祇󠄀園暦」を毎年作成されています。講演の冒頭では、「京阪」や「八坂」の漢字の意味を陰陽道に基づいて解説してくださいました。

「八坂」の「八」は陰の極数。また、「坂」の字の土へんは「+」「−」に分解できることから、陰陽が反転する場所とも読み取れます。ゆえに「八坂」は、この世とあの世が反転する特別な場所とも言えるというお話でした。

さて、そんな八坂神社の祭礼である祇󠄀園祭は、災厄や疫病をもたらす疫神をまつり、鎮めようとする祭りです。その起源は平安時代。貞観11(869)年6月7日に神泉苑に当時の国の数66本の矛(ほこ)を立てて悪霊をうつし、牛頭天王をまつって穢れを払った「祇󠄀園御霊会(ぎおんごりょうえ)」が祇󠄀園祭のルーツです。この時、牛頭天王を祭神とする祇󠄀園社(現在の八坂神社)からは3基の神輿が送られました。貞観年間といえば、地震などの天災も多く、また疫病が長引いていた時期でした。そんな自然への畏怖や病への苦悩を感じた時、そこに「祈り」が誕生すると野村宮司は言います。

江戸時代に入るまで、日本では神と仏は今よりもずっと近くにありました。これを神仏習合といい、日本固有のこの考え方は両者を折衷、融合調和させながら信仰されていたのです。平安時代後期の歴史書『日本紀略』によれば、祇󠄀園社は祇󠄀園感神院と称され、比叡山延暦寺の別院でした。10世紀に入ると、祇󠄀園祭は進化を始めます。山鉾の起源についての記録も見られ、また藤原道長が無骨な山作りに苦言を呈し、祭りが停止になったこともあるそう。徐々に「祈り」が大きく、また華やかなものへと変化していったのでしょう。

14世紀、南北朝時代から室町時代には、祭りは当初とはずいぶん違ったものになっていました。記録によれば、室町将軍家が山鉾巡行を見物するために順路が変更になったり、将軍の都合で祭りの日程が変更になったり、あるいは将軍が見物の際に沈酔したりすることも。野村宮司はこの時期を「祈りの退化」だと説明しました。

そして明治に入り、政府によって神仏分離令が出されました。この際、祇󠄀園感神院は八坂神社と改称され、御霊会は祇󠄀園祭となりました。その後も、祭りは「見るもの」の意味合いが強く、野村宮司曰く、昭和、平成と時を経ても、祈りは「劣化」していきました

そこで起こったのが、新型コロナウイルスの世界的な流行。令和2(2020)年のことでした。本来、疫病の退散を祈るはずの祭りであった祇󠄀園祭も縮小を余儀なくされましたが、「それでも祈りは静かに続けられていた」と野村宮司は言います。

今、野村宮司は暦がリセットされるとも言われる令和15(2033)年を目標に「令和の祇󠄀園感神院復元事業」、つまり元来の祈りの姿を復元するべく様々な活動を進めており、神仏習合時代に比叡山の僧侶を八坂神社に招いて執り行われていた「八坂礼拝講(やさからいはいこう)」を令和6(2024)年に19年ぶりに営まれたのもその一環です。

講演の最後に野村宮司は「信仰とは魂を磨くこと。自然の摂理を感じとり、自らを強くするために必要なものだ」と聴衆に語りかけました。

神仏習合の「祈り」を今に伝える八坂礼拝講

次にお話しされたのは天台宗の総本山、比叡山延暦寺の星野最宥副執行(ほしのさいゆう ふくしぎょう)です。比叡山延暦寺とはどんな場所か、僧侶たちの修行はどのようなものかなどについて、わかりやすくご説明いただきました。

また、昭和62(1987)年から延暦寺で行われている「比叡山宗教サミット」についても詩紹介していただきました。これは、前年、当時のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の提唱によってイタリア・アッシジにおいて開催された「世界宗教者サミット」に参加した山田惠諦(やまだえたい)第253世天台座主(ざす)が、それに感銘を受けて始めたもので、国内の様々な宗教者たちがともに世界平和を祈る集いです。ここには等しく平和を願うというシンプルな「祈り」があることが感じられました。

先にも述べた通り、かつて八坂神社は延暦寺の末院だったといわれています。当時は神仏習合の時代で、延暦寺の僧侶と八坂神社の神職が国家の安寧と疫病の退散をともに祈る「八坂礼拝講」が行われていました。

八坂礼拝講は天台宗開宗1200年の翌年にあたる平成17(2005)年に復活、その後途絶えていましたが令和6(2024)年に19年ぶりに催行され、今年2025年7月21日(月・祝)にも行われることが決まっています。

講演の中では、比叡山麓にある日吉大社で行われる「山王礼拝講」の写真を見ながら、礼拝講について詳しく教えていただきました。礼拝講にて論じられるのは法華経の教えについて。法華経8巻を8座に分けて問答が行われます。寺院でも行われるものですが、神仏習合時代においては、神前でも行われていたそうです。礼拝講の際、僧侶はとても緊張しているそう。僧侶らしい具体的な解説や感想を、聴衆の皆さんは興味深く聞いておられました。

本年の八坂礼拝講には、延暦寺でもっとも過酷な修行ともいわれる千日回峰行を満行した大阿闍梨も八坂神社を訪れ、参拝者は護摩祈祷を受けることができます。神仏習合の時代を色濃く残すこの儀式には興味を持った方も多かったようで、早速手帳に日付を書き込む姿もありました。

八坂神社での昇殿参拝と非公開文化財の拝観

講演が終わると、その後は神職のご案内で、本殿での参拝へ向かいました。八坂神社の本殿はとても広く、聞けばもともとは建物の外だったとのこと。神職のご説明を伺いながら、内部の装飾の美しさなどをじっくり拝見していると、笛の音とともにお参りが始まりました。

祓詞の後、代表者が玉串を奉納し、二拝二拍手一拝の作法で参拝しました。全員の心がひとつになり、きれいな拍手の音が本殿に響いた時、やはりここにも「祈り」があることを感じました。

参拝後には、本殿背後にある非公開文化財を拝観。明治時代まで掲げられていた「感神院」の扁額には長い歴史の重みがありました。

7月には祇󠄀園祭。八坂礼拝講が行われるのも祇󠄀園祭期間中の7月21日(月・祝)です。古の人びとから受け継がれてきた「祈り」を感じに、出かけてみてはいかがでしょうか。