デザインのプロが集結し、

枚方に新たなランドマークが誕生

「ステーションヒル枚方」には、建物にも、オープンスペースにも、枚方の歴史や風土、文化、環境にインスパイアされた“枚方らしい”デザインがちりばめられています。デザインの専門家が集結した「デザイン監修者会議」と「商業施設デザイン会議」を重ねて、完成まで歩んできた4年の道のり。関わった皆さんの声からデザインのポイントや苦心、完成に寄せて今後に期待することなどをご紹介します。

「ステーションヒル枚方」には、建物にも、オープンスペースにも、枚方の歴史や風土、文化、環境にインスパイアされた“枚方らしい”デザインがちりばめられています。デザインの専門家が集結した「デザイン監修者会議」と「商業施設デザイン会議」を重ねて、完成まで歩んできた4年の道のり。関わった皆さんの声からデザインのポイントや苦心、完成に寄せて今後に期待することなどをご紹介します。

全体監修

私は都市計画・都市デザインを専門としている関係で、大阪、神戸を中心にいろいろなまちづくりのプロジェクトに関わらせていただいています。枚方のまちづくりについては、当初は行政側から依頼され、2018年に枚方市が都市再生緊急整備地域の指定に向けて立ち上がった準備協議会に学識として加わったのが最初でした。協議会に参加した中で枚方市駅周辺市街地再開発には駅周辺の再開発事業のほかにも市役所の建て替えや公園の再整備など、長期のビジョンに立って考えていかなければならない要素がたくさんあることを知りました。

京阪さんが関わる事業についても工区が複数分かれているとか、駅前広場もリニューアルするとか、公共空間もたくさん絡むとか、いろんなファクターが絡み合った非常に複雑な事業であるとあらためて認識しました。実際、複数の事業者がバラバラに事業をやってしまうと、結果的にまとまりのないものになり、まちとしての一体性や魅力は生み出せなくなります。そこで、そういうものをうまく調整していくような仕組みであるとか、会議体みたいなものがあればいいのではとご提案したことが、結果としてのちにデザイン監修者会議につながりました。

大阪公立大学大学院 工学研究科

都市系専攻 都市計画研究室

教授

嘉名 光市(かな こういち)さん

まちとの接点が持ちづらい

デルタをどうするか

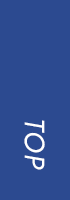

京阪さんが所有されている第3工区の敷地を検分してみると、この場所は京阪さんがデルタと呼んでいた通り三角形の形をしていて、線路に挟まれていたり、天野川で区切られていたりして、まちと接点を持ちづらい特徴がありました。まちとどうつながっていくのかを相当意識しないとアクセスが悪くなる。再開発の敷地内に広場みたいな空間がたくさんあるので、それをどう良いものにするかも考えなければならない。いろんな課題がありました。そこで、それぞれ必要なノウハウを持っている専門家に関わってもらうことになったのです。ブランディングやサイン設計においてはGKさん、公共空間のデザインは日建設計さんに加わっていただき、デザイン監修者会議のチームが編成されました。

第3工区は天野川と京阪電車の線路にはさまれた開発が難しいデルタ地形

専門領域のプロが集まって行われた「創造的協議」

第1回目の会合が2020年10月1日に開催されて以降、全52回の会合がもたれました。始まった当初はコロナウイルスの蔓延や、それによるリモート会議での距離感も影響し、また、そもそもデザイン監修者が乗り込んできた!という印象で、相当ギクシャクした幕開けとなりました。いろいろな立場の人間が集まるので利害も対立しますし、スムーズに行くほうが珍しいんです。ただ、全員に共通しているのは「いいものをつくりたい」という想いなんですね。私は、そこを引き出せるように集中しました。やっぱり、みんながその気にならないといいものはできない。「創造的協議」と私は呼んでいますが、そんな協議になる空気感を作らねばと尽力しました。回を重ねるごとにお互いの信頼関係が醸成でき、どんどんみんなでアイデアを出し合い、そのアイデアが組み合わさることでさらにいいものになるというプラスのスパイラルが生まれていきました。やがてチームみんなが阿吽の呼吸になって、それは見事なものでした。後半には、すでに現場建設が始まっていましたが、どのようなオープンスペースにするかが最終的に決まっていない状況でした。そこで設計の方が現場監督さんと掛け合って、今から材料変更は可能か?など現場で走りながら進める状態でした。全体施工の大林組の方々の卓越した対応力のおかげで、結果として素晴らしいものが完成したと感謝しています。

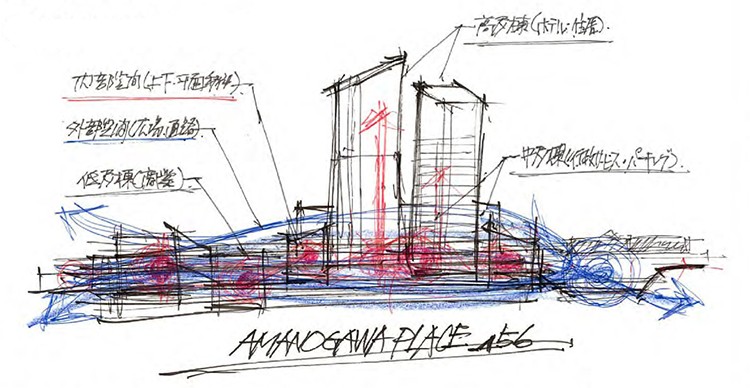

空が広い枚方市の象徴となるランドマークを

少し話がそれますが、私の研究室に枚方出身の学生がおりまして、景観についてレポートを書かせた時に「枚方は空が広い」と書いたんですね。それは、面白い視点だなと思いました。確かに枚方市駅の駅前ってこれまでは周囲に高い建物がなく、空が大きいんです。今回の建物はそんな環境に出現するわけですから、見え方をどうするかを最初に相当話し合いました。やはり、第3工区の再開発は今後の枚方市駅周辺再開発にとって象徴的なプロジェクトですし、シンボリックな場所です。ここに建つものは、枚方のランドマークになる。空の大きい枚方のシンボルとしてふさわしい、スカイラインを作るようなデザインをツインタワーに込めています。この辺りはGKさんのお話が詳しいと思います。

■高い建物が少なく空が広い枚方だからこそ枚方のランドマークとなることを目指しました

人生の記憶に残る場所として

今回、我々が想いを込めてつくったこの施設は、少々オーバーに聞こえるかもしれませんが、枚方にお住まいの方の人生の一部になるものだと思っています。週末家族で買い物をしてご飯を食べた、とか、マンションのバルコニーから眺めた毎日の景観だとかまちのシルエットだとか、それらは全部記憶に刻まれ、一人ひとりの思い出になります。枚方は学生さんも多いので、青春を過ごした忘れられない場所ともなるでしょう。ここが、そうした人生の素敵なスポットとして、いろんな方の記憶に残るようになればうれしく思います。

■マンションやオフィスの窓からは今までに見たことのない枚方の景観が拡がります

枚方のまちづくり全体へ

バトンタッチしていく

まちづくりの観点でいえば、古くから栄えた枚方が高度経済成長期に大阪・京都の郊外ニュータウンとして再び開拓され、その中心に枚方市駅周辺のまちができました。そこから半世紀経って、まちに求められる役割も機能も変化しています。これまでベッドダウンは「住む」ことにウエイトを置いていましたが、コロナ禍を経て、「働く」も含めて「暮らす」こと全体にとって複合的な役割や魅力をもつまちへと生まれ変わっていかなければなりません。今回の再開発はあくまでその第一歩で、ここで終わりではありません。これから更新が予定されている公共施設や公園など含めると、あと10年20年単位で枚方市の再整備は続いていきます。その時に、今回の再開発事業で取り組んだことは大きなヒントになると思っています。今回の取り組みをそのまま継続する必要はないと思いますが、うまくバトンを渡していき、枚方市全体のまちづくりの更新に役立てられたら幸いです。。

施設・サイン計画

私は若い頃から環境デザイン全般をずっとやってまいりました。京阪さんとは30年近くのご縁ですが、今回は、嘉名先生からのお声がけでした。最初は、プレイヤーではなく監修者の立場に戸惑いましたが、光栄なお話ですのでお受けさせていただきました。デザイン監修者会議では、学識者、実務設計者による監修者チームの一員として、総合的な環境デザイン全般への提言を行うのが役割でした。ただ、日建設計さんと弊社では仕事内容として被る部分も多かったため、最初にそれぞれの役割を明確にすることから始めました。全体をコーディネートするのはオールキャストで、ランドスケープ系は日建設計さん、GKはサインや施設系のものを担当すると決めてスタートしました。

株式会社GK京都

常務取締役

株式会社GK設計

関西事業所長

門脇 宏治(かどわき こうじ)さん

歴史をひもといて行き着いたベクターアロー

環境デザインって、その土地に根ざす意味を重要視するんですね。建物は、どこでも建てることができます。それだけに、その地に建つ意味と意義を見極め、地域のポテンシャルを引き出すデザインを心がけるようにしています。その点で、枚方市駅前は歴史をひもとくと東海道56番目の枚方宿として栄えた京街道と奈良・大和への磐船街道の分岐点にあたり、重要な交通の結節点でした。街道の分岐点には「宗佐の辻」という碑が建ち、追分の道標となっていました。とりもなおさず現在のランドマークです。私たちが取り組む枚方市駅に建つ建物も、完成したら周辺の目印となるランドマークになります。そこで「宗佐の辻」にインスピレーションを得て、屋根部分には勾配をつけ、追分同様にいろんな方向に発散していくベクトルを感じさせるデザインにしました。「ベクターアロー」と名付けましたが、枚方の未来が広い空に向かってのびていくような明るい展望を象徴しています。

■「ベクターアロー」コンセプトを元に屋根には異なる方向へ勾配のあるデザインに

■門脇さんとGKデザインチームによるロゴマークデザイン検討段階のアイデアスケッチ

ステーションヒル枚方のロゴマークに込めた想い

この丘に集まるさまざまな道がツインタワーの形状を表しながら伸びやかにきらめく地域の発展性を表現しています。また、ここでも「宗佐の辻」をモチーフとしたスカイライン「ベクターアロー」を表現しています。

一日中異なる表情を魅せる

オフィス棟の外装

また、オフィス棟外壁に取り付けられたフィンには角度を付けました。それを交互かつランダムに取り付けることによって、日々刻々と変化する陽光をさまざまな表情で映しだすような趣のある外装デザインに仕上げました。夜には月光を浴びて天野川のほとりに星が降る空をロマンチックに映しだします。無機質なビルとしてではなく、自然の移り変わりに合わせて一日のうちで次々に表情を変える外装の楽しさを感じていただけたらと思います。

■角度の異なるフィンをランダムに配置することにより、時間ごとに光の反射で表情が変化

みんなの総力でつくりあげたアノニマス※デザイン

建物のデザインについて、これらデザインの基本理念は弊社が着想し、提案したものではありますが、デザイン監修者会議に参加した全員で素案を何度もブラッシュアップしましたし、何より設計者、施⼯者の皆さんがかたちにするために⼒を尽くしていただいたからこそ出来上がったものです。私は「ステーションヒル枚⽅」はアノニマスデザインだと考えています。誰かの作品などではなく、みんなの⼒でつくりあげた、集合知を結集した賜物だと思っています。

※「匿名」や「名無し」を意味する言葉

わかりやすさと空間認知をかなえるサインを創出

サインについては監修という立場から、個々のデザインの精度や品質というより、異なる事業者間や行政との一貫性に主眼をおいてデザイン監修を心がけましたが、今回の再開発事業では3つの事業体と行政も関係するため、それぞれに予算規模も異なり、どう統一感や一貫性を担保するかに苦心しました。デザインに関しては、結果としてオーソドックスな標準仕様に落ち着きましたが、再開発エリア全体のサイン計画としての一貫性は担保できたと感じています。大テーマとして「ウォーカブルなまちづくり」という目標があったため、回遊性を高めながらもどうすれば利用者が迷ったりしないか、わかりやすさを空間認知がしやすい立体図で示したりと工夫しました。

デザインにおいてデザイン監修者会議でマニュアル的なものを作成しましたが、サインに関しても再開発エリア全体の基軸となるサイン計画をまとめ上げました。これをお蔵入りさせることなく、今後の枚方全体のまちづくりに活かしていただけたらと期待しています。最後になりますが、遠方から戻ってきた時に故郷のシンボルとして「ステーションヒル枚方」のツインタワーを目にして「あ、帰ってきたな」とホッとしてもらえるような、そんな心の目印になってもらえたら関わった者としても本望です。

■ウォーカブルなまちづくりを実現するために一貫性をもたせ利用者に配慮したサイン

公共空間

日頃から公共空間のデザインやプランニングに取り組んでいます。弊社はGK京都さんと同様に、嘉名先生からのお声がけでデザイン監修者として参画させていただきました。私の主な役割はオープンスペース全般にかかる提言と監修です。再開発事業区域における屋外広場・通路に加えて、周辺の道路や駅前広場などの公共空間を含むものでした。社内の我々のチームは公共施設を対象に計画や設計をすることが多いですが、枚方市駅周辺地区では官民連携のトータルデザインが主題となり、それが再開発事業においてとりわけ重要なポイントになる、という考えで臨みました。私は大阪出身で学生時代は京都の大学に通っていたので京阪電車をよく利用していましたし、個人的にも枚方市に親しみがあり、今回関わらせていただいたことは大変光栄でした。

株式会社 日建設計

都市・社会基盤部門

公共デザイン部

アソシエイト

大川 雄三(おおかわ ゆうぞう)さん

シーンとシークエンスを重視した魅力的な空間づくりへの工夫

オープンスペースのデザインを監修する上でとくに心がけたのは、所有や整備、管理主体などが異なる敷地同士の統一感や一貫性を担保しながら、場所毎のコンテクストや利用ニーズに配慮して各々の特徴を活かした空間の実現を両立させる、という点です。オープンスペースの魅力的な風景はデザインだけでは成立せず、訪れた人々に利用され、いきいきとしたアクティビティがあわさってはじめて完成します。様々な使われ方をイメージしながら関係者で議論し、検討を進めました。例えば、第3工区の「ひらかたデルタ」は京阪本線と交野線が交差する場所に位置し、枚方のまちを一望できるので象徴的な場にふさわしい広場のデザインを考えました。随所にレールや枕木を再利用した設えをつくり、過ごしていると面白い発見があるような広場でもあります。「川庭」と呼ばれる天野川沿いのオープンスペースでは、土手のランドスケープを中心市街地側に引き込み、水辺と再開発が一体的なまちとしてつながるような居場所づくりを心がけました。第2工区の広場は駅を出たところにあるので、整備が予定される北口駅前広場と一体的にまちの玄関口として機能し、イベントなど柔軟な利活用ができることに力点を置きました。こうした各々の魅力的なシーンをつなぐように第3工区の「だんだんテラス」「でんしゃみち」など、移動することで体験が変化していく風景のつながり(シークエンス)にも配慮しながら、計画を検討しました。これらは道路や駅前広場などの公共空間も含めた、境界を感じさせない空間づくりを志向して実現しています。特に公共施設の場合は整備や維持管理コストの視点が重要となり、あわせて運用・メンテナンスのしやすさなども当然考えなくてはいけません。そうしたハードルも一つずつ乗り超え、結果として議論したことが概ね実現できたのは、事業者の方々、設計・施工の方々をはじめとした関係者の皆さんの熱意と尽力の賜物だと考えています。

■商業エリアのテラスには、ほっこり休憩できる「枚方デルタ」と呼ばれる憩いの広場を設けました

■天野川周辺の自然を感じながら散歩できます

誰もが思い思いに居場所をみつけ、

いきいきとすごせるまちに

関わらせていただいてとても刺激的だったのは、「これから良いものをつくっていこう、皆で連携していこう」という真摯な想いが関係者間で共有され、それが議論や検討が進むにつれて大きなうねりとなって、色々なものを巻き込みながら様々なアクションに波及していくことでした。そうした共通の経験は非常に貴重なものであり、今後の枚方のまちづくりにおいても大きな財産になると思います。再開発事業の取り組みを起点に、これからさらに枚方らしいにぎわいが生まれて周辺に波及していくと理想的です。にぎわいは質にもこだわり、ここでしか体験できないようなアクティビティや学び、発見のあるスポットができれば、愛着を持つ人もどんどん増え、まちのアイデンティティーにもつながっていくと思います。まちなかにいきいきとした多様なスポットが点在し、誰もが思い思いに過ごせ、自分なりのお気に入りの居場所が見つけることができる。オープンスペースもそのような場所の一部として機能していくと、大変うれしく思います。

商業施設

再開発の商業施設の内装、外装のデザインを担当しました。デザイン監修者会議で決定したマクロな視点をどうミクロに落とし込んでいくのか。そこが我々の腕の見せどころでした。開発のコンセプトとして「えきから始まるまちづくり」がありましたので、商業施設のデザインにおいても、その考えがよりどころとなりました。枚方市は人口も多く都会的な部分がありながら、緑の景観を楽しめ、駅のそばには大きな淀川や天野川もあります。そんな自然に恵まれた居心地の良さと都市機能とつなぐ、むすぶイメージを盛り込むことがデザインのテーマとなりました。

株式会社カフェ

デザイン事業部

GM/チーフデザイナー

柳楽 博行(なぎら ひろゆき)さん

つなぐ、始まる、動く。

能動的なメッセージをデザインに

外装では、商業エリアがまちからどう見えるのか。脇を歩いている人からどう映れば心地よいデザインと受け止めていただけるかをポイントにしました。京阪電車の本線と交野線が交差するデルタ地帯に当たるため、商業施設の顔となる外観が広く取れないマイナス面を逆に活かすことを考え、施設全体を白い帯で重ねながらカーブを描く動きのあるファサードをつくりました。それによって、まちと自然が流れるようにつながる枚方の魅力や、“まちと人をつなぎ育む”という施設の理念を表現しました。

内装では枚方市駅2階のグランドフロアに商業施設の2階フロアを合わせる必要がありましたので、そこは一番苦慮した点です。また、今回の再開発事業の最大の魅力である複合施設という点も要素がすごく多い建物開発となるため、1階のグランドスペースがさまざまな用途に割かれてしまい、商業施設として利用できるスペースが限られてしまいます。そのような条件の下、空間に広がりを感じていただくため、「光」と「グラデーション」をキーにデザインを構築しました。枚方市駅の東改札から天野川へとつながるところは、都市から自然へのグラデーションをテーマに仕上げています。また、京阪は鉄道会社ですので線路のモチーフを大切にしました。線路のラインを光で表現し、天井に光を通すことで線路でつながっている世界観を演出。光の誘導性によって、空間を心地よく回遊していただけるよう工夫を凝らしました。

■動きのあるカーブを描く商業エリアのファサード

地元の方に愛される商業施設であって欲しい

星付きレストランだから、はるばる足を運びたいー。そんなお店も確かにいいと思いますが、やはりまちで長く歴史を刻み、地元の方々にすごく愛されるお店もいいと思うのです。もちろん一見さんが来てにぎわうことも新規を呼び込む活性化という点では大事ですが、都心ではなく郊外である枚方に立地するこの商業施設はどれだけ地元の方に愛されるかがキーになると思います。今回は、地元の名店も店舗に入られています。この地の誇りであったお店が顔を並べることは枚方の方々の誇りにもなりますし、また、新しい顧客に枚方の魅力を伝承していくことにもつながります。この商業施設が、そうした装置となることを心から願っています。

現場からの声

のべ230,000人が関わった大プロジェクト

■2022年7月 建設工事の様子

建設工事は2022年1月5日から始まり29カ月間にわたりました。建設前に京阪枚方事務所等の解体工事も行いましたので、解体と、並行して行った計画期間とを合わせると41カ月間(3年5カ月)かかったことになります。

今回の施工では駐車場などの営業を続けながら工事を進める難しさがありました。また、手を伸ばせば鉄道施設に届きそうな環境下で、電車の運行に影響を与えないように、特に大型重機の倒壊防止や工事資機材の飛散防止に配慮して工事を行いました。一般的な施工方法以上に安全策を設けた施工は全作業員が苦心したと思います。実際に作業を行った作業員数は延べ230,000人超にもなりました。

この建物で多くの方にたくさんの感動を経験していただきたいと思います。工事も終盤、外部足場の解体のあと建物内部から外を眺めていると特急電車が枚方市駅に入って来る姿を真横から見ることができて全身に鳥肌が立つほど感動しました。皆さまにも、そんな感動を味わっていただけたらと思います。

株式会社大林組大阪本店

枚方市駅前再開発工事事務所

副所長

江見 明(えみ あきら)さん

土地のルーツにこだわった京阪ならではのデザイン

■建設工事着工前の京阪枚方事務所

■レールを再利用したベンチや、枕木を再利用した植栽

再開発事業を行った場所は、着工前は京阪電鉄の京阪枚方事務所があり、私も働いておりました。さらにその昔は、鉄道の引き込み線等があったという話も聞いています。そういうルーツのある場所なので、お客さまの憩いの場所になるようにと作った「ひらかたデルタ」に、鉄道ゆかりのものを何か残しておきたいという思いから、実際に使用していたレールを使ったベンチ、植栽の部分には古枕木を設置しています。レールには製造年が分かる刻印が判別できますので、来られた際にはぜひ探していただけたらと思います。

京阪ホールデングス株式会社

経営企画室まちづくり推進担当

課長

溝江 仁(みぞえ ひとし)

2024年10月掲載